こんにちは!

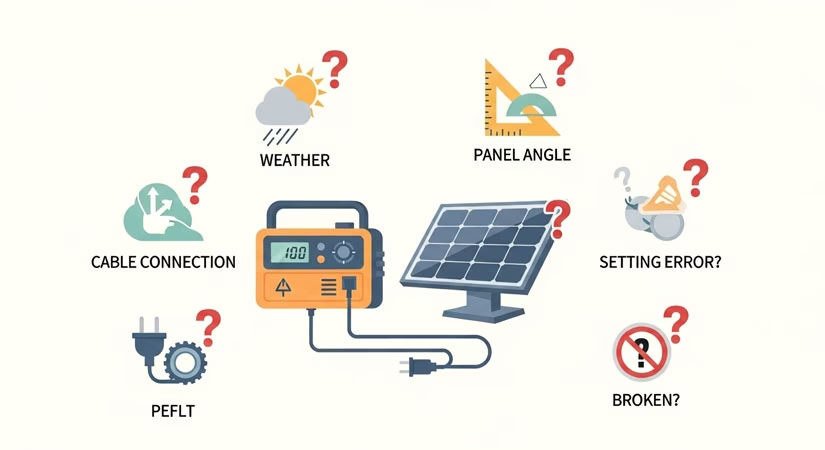

天気のいい日に、「よし、ポータブル電源をソーラー充電するぞ!」って意気込んだのに、なぜかうんともすんとも言わない…。そんな経験ありませんか?

「もしかして、高かったのに壊れちゃった?」

「私、何か設定を間違えたかな…」

なんて、不安な気持ちになりますよね。せっかくのアウトドアや、いざという時のための備えなのに、これでは気分も下がってしまいます。

でも、安心してください!

ポータブル電源がソーラーパネルで充電できないトラブルって、実は故障じゃないケースがほとんどなんです。ちょっとした見落としや、環境が原因だったりすることが多いんですよ。

この記事では、そんな「充電できない!」というお悩みを解決するために、元家電量販店員の私が、誰にでも分かるように、原因の見つけ方から具体的な対策までを一つひとつ丁寧に解説していきます。

この記事を読み終わる頃には、きっとあなたのポータブル電源も元気に充電を始めているはず。そして、次に同じことで悩まないための、賢い製品選びの知識も身についちゃいますよ♪

それでは、さっそく一緒に見ていきましょう!

まずはコレだけ!今すぐ試せる5つの応急処置チェックリスト

「原因はさておき、とにかく今すぐ何とかしたい!」

うんうん、その気持ち、すっごくよく分かります。難しいことを考える前に、まずは以下の5つのポイントをチェックしてみてください。

「え、そんなこと?」と思うような簡単なことばかりですが、実はSNSの口コミなんかを見ていても、「ケーブルがちゃんと刺さってなかっただけでした…(笑)」なんていう声が一番多いんです。意外な落とし穴だったりするので、一つずつ確認していきましょうね。

チェック1:ケーブルはしっかり接続されているか?

基本中の基本ですが、これが一番見落としがちなポイントです。

- ポータブル電源側のプラグは奥まで刺さってる?

- ソーラーパネル側のプラグは緩んでない?

女性の力だと、「カチッ」と音がするまで差し込んだつもりでも、あと一歩足りていない、なんてことも。もう一度、両方の接続部分をギュッと押し込んでみてください。

特に、MC4という端子(よくある赤と黒のコネクターです)は、一度接続すると固くて外しにくい分、接続が甘いと接触不良を起こしやすいんです。接続時に「カチッ」というロック音がしたかどうかも、思い出してみてくださいね。

チェック2:十分な太陽光は得られているか?

ソーラーパネルは、その名の通り「太陽光」がエネルギー源。当たり前のように聞こえますが、充電に必要なだけの光があるかどうかは、とっても大事なポイントです。

- 今の天気はどうですか?快晴の日差しを100%の発電量だとすると、薄曇りでは20%~50%、曇りの日だと5%~20%、雨の日は5%以下にまで発電量が落ち込んでしまうと言われています。ポータブル電源を充電するにはある程度のパワーが必要なので、曇りの日だと「発電はしているけど、充電は進まない」という状態になることも多いんです。

- 時間帯はいつ頃?太陽光が一番パワフルなのは、太陽が真上に来る10時~14時頃。朝早い時間や夕方になると、同じ晴れでも光の量が減ってしまうので、充電スピードはガクンと落ちてしまいます。

- パネルに影がかかっていませんか?自分では気づかなくても、木の枝や建物の影がほんの少しパネルにかかっているだけで、発電量は大きく低下します。ソーラーパネルは、複数のセルという小さな発電ユニットがつながってできていて、そのうちの一枚でも影に入ると、全体の発電効率が大きく下がってしまうことがあるんです。

チェック3:ソーラーパネルの向きと角度は最適か?

太陽光を最大限にキャッチするためには、パネルの「向き」と「角度」がとっても重要。まるでひまわりが太陽を追いかけるように、パネルも太陽に向けてあげるのがベストです。

- 向き:常に太陽の方向に向けるのが理想です。

- 角度:地面に対して30~40度くらいの角度をつけると、効率よく光を受け止められると言われています。

多くのソーラーパネルには、角度を調整するためのスタンドが付いていますよね。面倒くさがらずに、ぜひそのスタンドを活用して、太陽に向けて設置してあげてください。

口コミサイトでも、「地面にベタ置きしていたのを、スタンドで立てて角度をつけたら充電が始まった!」という声はよく見かけます。たったこれだけのことで、発電効率が10%~20%も変わってくることがあるんですよ。

チェック4:ソーラーパネルの表面は汚れていないか?

キャンプ場などで使っていると、土埃や砂、鳥のフン、落ち葉などでパネル表面が汚れてしまうことがあります。

「これくらいの汚れ、大丈夫でしょ」って思いがちですが、パネル表面の汚れは、太陽光を遮るカーテンのようなもの。発電効率を大きく下げてしまう原因になります。

特に、鳥のフンやベッタリついた泥汚れは要注意。先ほどの「影」の話と同じで、一部分が汚れているだけでも全体の発電量がガクッと落ちてしまいます。

柔らかい布やティッシュで、優しく拭き取ってあげましょう。水で洗い流す場合は、パネルが完全に冷めてからにしてくださいね。熱い状態のパネルに冷たい水をかけると、破損の原因になることもあるので注意が必要です。

チェック5:ポータブル電源の入力設定は正しいか?

最近のポータブル電源は多機能で、いろんなポート(差し込み口)が付いていますよね。ACアダプター用、シガーソケット用、そしてソーラーパネル用と、ポートが分かれている機種もあります。

- ソーラー充電専用のポートに接続していますか?

- 製品によっては、入力モードの切り替えが必要な場合もあります。

「いつも家で充電しているACアダプターと同じところに挿しちゃってた!」なんていうのは、意外と”あるある”なミス。取扱説明書をもう一度開いて、ソーラーパネルはどのポートに接続するのが正しいのか、確認してみてくださいね。

さあ、どうでしょう?

この5つのチェックリストで、あなたのポータブル電源は無事に充電を始めてくれましたか?

もし、まだ解決しないようでしたら、もう少し踏み込んで原因を探っていきましょう。大丈夫、きっと原因は見つかりますよ!

【原因を特定】充電できない9つの原因と具体的な解決策

応急処置で解決しなかった場合、もう少し専門的な原因が隠れているかもしれません。でも、心配しないでくださいね。一つひとつ、分かりやすく解説していきます。

原因は大きく分けて、

- ソーラーパネル側

- ポータブル電源側

- ケーブルなど、その間をつなぐものの3つに分けられます。あなたの状況はどれに当てはまるか、一緒に探っていきましょう。

H3 ソーラーパネルが原因の場合

まずは、太陽光を受け止めるソーラーパネル自体に問題がないか見ていきましょう。

1. 発電量が不足している

先ほどのチェックリストでも触れましたが、天候や時間帯による発電量の不足は、充電できない一番の原因です。

「晴れているはずなのに…」という場合でも、実は目に見えない薄い雲がかかっていたり、春霞や黄砂、PM2.5などの影響で、地上に届く太陽光が弱まっていることもあります。

【ここで豆知識:W(ワット)数と発電量の関係】

ソーラーパネルには「100W」や「200W」といった表記がありますよね。これは「理想的な条件下で、1時間に最大これだけ発電できますよ」という理論上の最大値なんです。

例えば、100Wのソーラーパネルの場合、

- 快晴(最高のコンディション):約70W~85W

- 薄曇り:約20W~40W

- 曇り:約5W~20W

くらいが、実際の発電量の目安だと言われています。

もしお使いのポータブル電源が充電を開始するために「最低30Wの入力が必要です」といった仕様だった場合、薄曇りの日では発電量が足りずに充電が始まらない、ということが起こるわけです。

【対策】

- 天気の良い日に改めて試す:これが一番確実な方法です。

- より発電量の多いパネルを検討する:もし曇りの日でも少しは充電したい、という場合は、お使いのポータブル電源が対応する範囲で、よりW数の大きいソーラーパネルを選ぶのも一つの手です。

2. パネルの性能がポータブル電源の要求を満たしていない

これは少し専門的な話になりますが、とっても大事なポイントです。

ソーラーパネルとポータブル電源は、ただ繋げば何でもOKというわけではなく、電気的な相性があるんです。

お料理で例えるなら、ポータブル電源というお鍋には、「この電圧(V)と電流(A)の食材を入れてね」というレシピ(仕様)が決まっています。ソーラーパネルという食材が、そのレシピから外れたものだと、お鍋はうまく調理を開始してくれない(充電できない)のです。

特に重要なのが「電圧(V)」です。

ポータブル電源の取扱説明書を見ると、必ず「ソーラー入力電圧範囲」のような項目があります。(例:12-30V)

そして、ソーラーパネルの仕様表には「開放電圧(Voc)」という項目があります。(例:22V)

このソーラーパネルの「開放電圧(Voc)」が、ポータブル電源の「入力電圧範囲」に収まっている必要があるんです。

「え、私の製品の仕様、どこを見ればいいの?」

大丈夫です。製品の裏側に貼ってあるシールや、取扱説明書の「仕様」や「スペック」というページに必ず書かれています。ちょっと探してみてください。

| チェックする項目 | ポータブル電源側 | ソーラーパネル側 |

| 電圧(V) | 入力電圧範囲(例: 12-30V) | 開放電圧 (Voc)(例: 22V) |

| 電流(A) | 最大入力電流(例: 8A) | 最大出力電流 (Imp)(例: 5.5A) |

| 電力(W) | 最大入力電力(例: 100W) | 最大出力 (Pmax)(例: 100W) |

この表の例だと、パネルの開放電圧22Vは、電源の入力範囲12-30Vの中に収まっているのでOK、ということになります。もし、お使いのパネルの開放電圧が32Vだったら、範囲外なので充電できない、というわけですね。

【対策】

- 両方の製品の取扱説明書で仕様(V, A, W)をしっかり確認する:これが一番の解決策であり、今後の製品選びで失敗しないためのカギになります。

3. パネルの故障・寿命

大切に使っていても、家電製品である以上、いつかは故障したり寿命を迎えたりします。

- 見た目の破損:パネル表面にひび割れがあったり、ケーブルの付け根がぐらついていたりしませんか?

- 内部の劣化:見た目に問題がなくても、長年の使用や、強い衝撃を与えたことなどで、内部のセルが劣化・破損している可能性もあります。

ソーラーパネルの寿命は、一般的に10年~25年と言われていますが、これは住宅用のしっかりしたパネルの話。持ち運びを前提としたポータブルタイプは、折りたたんだり広げたりを繰り返すため、もう少し寿命が短い傾向にあります。

【対策】

- 別の機器で試す:もし可能であれば、別のポータブル電源に接続してみて、充電が始まるか確認するのが一番手っ取り早い切り分け方法です。

- メーカーに点検を依頼する:保証期間内であれば、メーカーに連絡して点検や修理を依頼しましょう。

H3 ポータブル電源が原因の場合

次に、電気を受け取る側のポータブル電源に問題がないか見ていきましょう。

4. 入力仕様(規格)が対応していない

先ほどのソーラーパネル側の話と重なりますが、ポータブル電源側がソーラーパネルの発電量を受け止めきれない、というケースです。

特に、W数の大きいソーラーパネル(例えば200W)と、比較的小型のポータブル電源(例えば入力上限100W)を組み合わせた場合に起こります。

「大は小を兼ねるで、大きいパネルの方がいいんじゃないの?」と思いますよね。

確かに発電量自体は大きいのですが、ポータブル電源側には「ここまでしか受け取れませんよ」という上限(入力上限W数)が設定されているんです。

この上限を大きく超える電力が入力されると、安全のために充電をストップしてしまう賢い機種もあります。

【対策】

- 製品の仕様を再確認する:ポータブル電源の入力上限W数を確認し、それに見合ったW数のソーラーパネルを使用しましょう。

5. 保護機能が作動している

ポータブル電源は、安全に使えるように様々な保護機能が備わっています。精密な電子機器なので、自分自身を守るための賢い機能なんです。

- 高温保護:真夏の直射日光が当たる場所や、車内などに置きっぱなしにすると、ポータブル電源本体が高温になります。多くの機種は、内部の温度が一定以上(例えば45℃以上)になると、安全のために自動で充電を停止します。

- 過電圧・過電流保護:先ほど説明したように、仕様範囲外の電圧や電流が入力された場合に、内部の回路を守るために充電を停止します。

「急に充電が止まった!」という場合は、故障を疑う前に、この保護機能が働いた可能性を考えてみてください。

【対策】

- 涼しい場所に移す:ポータブル電源が熱を持っている場合は、一度ケーブルを抜き、日陰の風通しが良い場所に移して、本体が冷めるまで待ってから再度試してみてください。

- 接続する機器を見直す:仕様が合っていない機器を接続している場合は、正しい組み合わせで使用しましょう。

6. 故障・寿命

残念ながら、ポータブル電源本体が故障していたり、寿命を迎えたりしている可能性もゼロではありません。

ポータブル電源の心臓部であるバッテリーには寿命があります。寿命の目安は「サイクル数」で表されることが多いです。

| バッテリーの種類 | 充放電サイクル寿命の目安 | 特徴 |

| リン酸鉄リチウムイオン | 約2500回~4000回 | 安全性が高く長寿命。最近の主流。 |

| 三元系リチウムイオン | 約500回~1000回 | 小型でパワフルだが、寿命はやや短い。 |

サイクル数とは、バッテリーを0%から100%まで充電して、0%まで使い切るのを1回と数えたものです。毎日充放電を繰り返せば、それだけ早く寿命が近づくということですね。

【対策】

- 他の方法で充電できるか試す:家庭用のコンセントからACアダプターで充電してみて、それでも充電できない場合は、本体の故障の可能性が高いです。

- メーカーに修理を依頼する:保証期間を確認し、メーカーのサポートセンターに連絡しましょう。

H3 ケーブル・アクセサリーが原因の場合

意外と見落としがちですが、ソーラーパネルとポータブル電源をつなぐ「ケーブル」や「変換プラグ」が原因のこともあります。

7. ケーブルの規格が合っていない

「ケーブルなんて、端子の形が合えばどれも同じでしょ?」と思っていませんか?

実は、ケーブルにも流せる電気の量(許容電流)が決まっています。

例えば、100Wのソーラーパネルは、約5A~6Aの電流を流します。しかし、もし使っているケーブルが3Aまでしか対応していない細いものだった場合、ケーブルが熱を持ったり、十分な電力をポータブル電源に届けられなかったりして、充電がうまくいかないことがあります。

【対策】

- できるだけ純正のケーブルを使用する:メーカーが製品に付属しているケーブルは、その製品の性能を最大限に引き出せるように設計されています。なくしてしまった場合も、純正品を取り寄せるのが一番安心です。

8. ケーブルの断線・接触不良

アウトドアで使っていると、ケーブルを踏んでしまったり、何かに引っ掛けてしまったり、収納時に無理に折り曲げてしまったり…なんてことがありますよね。

見た目には何ともなくても、ケーブルの内部で細い銅線が切れている(断線している)ことがあります。また、端子部分が汚れていたり、サビていたりして接触不良を起こしているケースも考えられます。

【対策】

- 別のケーブルで試してみる:もし予備のケーブルがあれば、交換して試してみるのが一番の切り分け方法です。

- 端子部分を掃除する:端子部分に汚れが見られる場合は、乾いた布などで優しく拭いてみてください。

9. 変換プラグの間違い

ソーラーパネルとポータブル電源の端子の形状が違う場合、変換プラグや変換ケーブルを使いますよね。この変換プラグが、実はクセモノだったりします。

安価な互換品の変換プラグの中には、内部の作りが粗悪だったり、そもそも仕様が合っていなかったりするものもあります。

【対策】

- 信頼できるメーカーの変換プラグを選ぶ:ポータブル電源メーカーが純正オプションとして販売しているものがあれば、それを選ぶのが最も確実です。

- 購入時のレビューなどを参考にする:ECサイトなどで購入する場合は、実際に使っている人のレビューをよく読んで、「〇〇社のソーラーパネルと△△社のポータブル電源で問題なく使えました」といった具体的な口コミを参考にすると失敗が少ないですよ。

【購入前に】もう失敗しない!ポータブル電源とソーラーパネルの選び方

さて、ここまで充電できない原因と対策を見てきましたが、いかがでしたか?

「仕様の確認とか、なんだか難しそう…」と感じた方もいるかもしれませんね。

でも大丈夫!

これから製品を買う方や、買い替えを検討している方が、もう二度と「充電できない!」という悲しい思いをしないために、これだけは押さえてほしい「選び方のポイント」を分かりやすく伝授しますね。

ポイント1:「W(ワット)数」を確認する

まず一番分かりやすいのが、W(ワット)数です。これは、仕事量やパワーを表す数値だと考えてください。

- ソーラーパネルの出力W数:どれだけ発電する力があるか

- ポータブル電源の入力W数:どれだけ受け取る力があるか

基本的には、この2つの数値を合わせるのがおすすめです。

例えば、ポータブル電源の入力上限が100Wなら、ソーラーパネルも100Wのものを選ぶ、といった具合です。

「大きいパネルの方がたくさん発電できてお得じゃない?」と思うかもしれませんが、ポータブル電源の入力上限が100Wの場合、たとえ200Wのパネルを繋いでも、受け取れるのは100Wまで。残りの100W分のパワーは無駄になってしまいます。お値段も高くなるだけなので、もったいないですよね。

逆に、500Wクラスの大きなポータブル電源に、50Wの小さなソーラーパネルを繋いでも、充電にものすごく時間がかかってしまいます。「なかなか満充電にならない…」ということになりかねません。

使いたい家電から必要なW数を考えるのも一つの方法です。

例えば、キャンプで50Wの電気毛布を6時間使いたいなら、必要な電力量は 50W × 6h = 300Wh。

100Wのソーラーパネルが、1日に平均4時間しっかり発電できるとすると、100W × 4h = 400Wh の電力量を発電できます。

これなら、使いたい分を十分にまかなえそうだな、という計算ができますね。

ポイント2:「V(ボルト)数」と「A(アンペア)数」の範囲を確認する

ここが一番大事なポイントなので、もう一度詳しくお話ししますね。

W(ワト)数が仕事量なら、V(ボルト)は「電気を押し出す圧力」、A(アンペア)は「電気の流れる量」とイメージしてください。

この「圧力」と「量」が、ポータブル電源の受け入れ可能な範囲にないと、充電はスタートしません。

確認するべきは、この2点です。

- **ソーラーパネルの「開放電圧(Voc)」**が、**ポータブル電源の「入力電圧範囲」**に収まっているか?

- **ソーラーパネルの「最大出力電流(Imp)」**が、**ポータブル電源の「最大入力電流」**を超えていないか?

「うわ、やっぱりカタカナが出てきた…」と身構えないでくださいね(笑)

これは、製品の仕様書に必ず書いてある項目なので、見比べてチェックするだけです。

【チェック例】

| ポータブル電源A | ソーラーパネルB | |

| 入力/出力電力 | 200W | 200W |

| 入力電圧範囲 | 12-30V | – |

| 開放電圧 (Voc) | – | 21.6V |

| 最大入力電流 | 10A | – |

| 最大出力電流 (Imp) | – | 11.1A |

この組み合わせ、どう思いますか?

- 電圧:パネルの開放電圧21.6Vは、電源の入力範囲12-30Vに収まっているので、OKです。

- 電流:パネルの最大出力電流11.1Aは、電源の最大入力電流10Aを超えてしまっています。

この場合、多くのポータブル電源は安全のため、入力を10Aに制限して充電を行います。つまり、パネルの性能を100%引き出すことはできないけれど、充電自体は可能、というケースが多いです。ただ、製品によっては保護機能が働いて充電できない可能性もゼロではありません。

理想は、電圧も電流も、すべてが仕様の範囲内にピッタリ収まっていることです。

ポイント3:端子の形状を確認する

せっかく仕様がピッタリの製品を見つけても、物理的に接続できなければ意味がないですよね。

ソーラーパネルとポータブル電源の接続に使われる端子(コネクター)には、いくつか種類があります。

- MC4コネクター:多くのソーラーパネルで採用されている、赤と黒の防水性が高いコネクターです。

- アンダーソンポート(Anderson Powerpole):差し込みやすく、大きな電流を流せるのが特徴。大型のポータブル電源によく採用されています。

- DCポート:丸い形のプラグで、太さによっていくつかのサイズ(例: DC7909, DC5521など)があります。

購入前に、それぞれの製品がどの端子を採用しているのかを写真や仕様書で必ず確認しましょう。もし形状が違う場合は、メーカー純正の変換ケーブルや、信頼できるメーカーの変換プラグを一緒に用意するのを忘れないでくださいね。

ポイント4:迷ったら「セット製品」を選ぶのが最も確実

「仕様書を見比べるの、やっぱり自信ないな…」

「組み合わせを考えるのが、ちょっと面倒…」

そんな方に一番おすすめなのが、メーカーが「公式セット」として販売している製品を選ぶことです。

ファッションで言えば、トップスとボトムスの組み合わせに悩んだら、プロのスタイリストさんがコーディネートしてくれたセットアップを買うのが一番おしゃれで簡単なのと同じです。

セット製品のメリットは、

- 相性問題が絶対にない:メーカーが動作を保証しているので、「充電できない」というトラブルはまず起こりません。

- 仕様の確認が不要:面倒なスペックの比較をしなくて済みます。

- デザインの統一感がある:同じメーカーなので、見た目もおしゃれにまとまります。

- サポートが一本化できる:万が一トラブルが起きても、問い合わせ先が一つで済みます。

初めてポータブル電源とソーラーパネルを買う方や、機械のスペックを調べるのが苦手な方は、ぜひセット製品を検討してみてください。少し割高に感じるかもしれませんが、後々の安心感と手間を考えれば、十分にその価値はありますよ。

それでも解決しないときは

ここまで紹介したすべての方法を試しても、どうしても充電できない…。

そんなときは、製品の初期不良や、自分では判断できない故障の可能性が高いです。

もう一人で悩まずに、専門家の力を借りましょう。

購入した販売店や、製品のメーカーサポートセンターに問い合わせてみてください。

その際、以下の情報をまとめておくと、話がスムーズに進みますよ。

- 製品のモデル名、シリアルナンバー

- いつ、どこで購入したか

- どんな状況で充電できないか(天気、時間帯、接続している機器など)

- この記事を見て、自分で試してみたこと(「ケーブルを挿し直した」「天気の良い日に試した」など)

これを伝えることで、サポート担当の方も原因を特定しやすくなり、的確なアドバイスをくれるはずです。

まとめ

お疲れ様でした!

今回は、「ポータブル電源がソーラーパネルで充電できない」というお悩みについて、原因と対策をじっくりと解説してきましたが、いかがでしたか?

最後に、今日のポイントをもう一度おさらいしておきましょう。

- まずは慌てず応急処置:ケーブルの接続、天気、パネルの向き・角度・汚れなど、基本的な5項目をチェック!

- 原因を切り分ける:パネル、電源、ケーブルのどこに原因があるか、仕様書と照らし合わせながら冷静に探る。

- 保護機能は賢い証拠:高温や過電圧での停止は、故障ではなくポータブル電源が自分を守っているサインかも。

- 購入時は仕様チェックが命:「W数」だけでなく、「V数」と「A数」の相性を確認することが失敗しないカギ。

- 迷ったらセット品:初心者さんや自信のない方は、メーカー保証のセット品が一番安心で確実!

最初は「どうしよう、壊れたかも…」と不安だったかもしれませんが、こうして一つひとつ見ていくと、原因は意外とシンプルなところにあったり、次に活かせる知識になったりしますよね。

この記事が、あなたのポータブル電源ライフをより快適で安心なものにする、ちょっとした手助けになれたら、私もすごく嬉しいです。

これでもう大丈夫!

太陽の恵みをたっぷり受けて、アウトドアやもしもの備えに、ポータブル電源をどんどん活用していきましょうね!