日本経済新聞 2025年8月8日(金曜日)の要約と高校野球の未来を考える視点

はじめに:なぜ今、高校野球のルールが変わろうとしているの?

「カキーン!」という金属音、土煙をあげて滑り込むスライディング、アルプススタンドを揺るがす大応援団…私たちが愛してやまない高校野球が、今、大きな変化の岐路に立たされています。

先日、日本経済新聞のコラム「春秋」で、こんな話が取り上げられました。

近代野球の父と呼ばれるアレキサンダー・カートライトがルールを定めた1845年当初、試合は21点を先取したチームが勝ち、というものでした。しかし、それでは時間がかかりすぎるため、忙しいビジネスマンたちの生活に合わせて9回制へと変わっていった歴史があります。

そして今、日本の高校野球でも、猛烈な暑さや野球をする子どもたちの減少といった社会の変化に対応するため、指名打者(DH)制の導入に続き、7回制への移行が検討されています。

しかし、現場の指導者からは「選手の出場機会が減ってしまう」「野球の質が変わる」といった反対の声が強く、議論は簡単には進みそうにありません。

かつて、野球を愛した歌人・正岡子規は「九つの人九つのあらそひにベースボールの今日も暮れけり」と詠みました。9人で行うから、9回まで戦うから面白い。その数字が変わることで、野球の魅力まで失われてしまうのでしょうか。未来のために、私たちは真剣に考え、話し合う時が来ているようです。

この記事を読んで、ハッとした方も多いのではないでしょうか?

「7回制ってどういうこと?」「なんでそんな話が出てるの?」と、たくさんの「?」が浮かんできますよね。

この記事では、そんなあなたの疑問に一つひとつ丁寧にお答えしていきます。

高校野球が直面している課題から、検討されている新しいルールの具体的な中身、そして、そもそも野球のルールがどうやって今の形になってきたのか、その歴史まで。

難しい言葉は使わずに、分かりやすく解説していくので、ぜひ最後までお付き合いくださいね。

未来の球児たちのため、そして私たちの愛する野球のために、一緒に考えてみませんか?

どうして変わるの?高校野球のルール変更、その背景にある「いま」

「今まで通りじゃダメなの?」そう思う気持ち、とてもよく分かります。でも、ルール変更が検討されるのには、見過ごすことのできない、切実な理由があるんです。

深刻な「暑さ」問題 – 選手の健康が第一! 💧

まず、一番の理由として挙げられるのが、近年の異常ともいえる夏の「暑さ」です。

特に、夏の甲子園が開催される8月は、気温が35度を超える猛暑日が続くことも珍しくありません。

| 年代 | 8月の全国平均気温 |

| 1990年代 | 26.8℃ |

| 2000年代 | 27.2℃ |

| 2010年代 | 27.5℃ |

| 2020年代前半 | 27.9℃(※推定値) |

(※気象庁の過去データなどを基に作成した参考値です)

表を見て分かるように、平均気温は年々上昇傾向にあります。

炎天下でプレーする選手たちは、常に熱中症の危険と隣り合わせ。実際に、試合中に足がつったり、意識が朦朧となったりする選手も後を絶ちません。

これまでは、給水タイムを設けたり、試合開始時間を早めたりといった対策が取られてきましたが、それだけではもう限界に近づいているのかもしれません。

「大切な選手たちの命と健康を守りたい」という想いが、試合時間を短縮する「7回制」の検討につながっているのです。

減り続ける「野球仲間」 – このままではチームが組めない 😥

もう一つの深刻な問題が、「競技人口の減少」です。

日本高等学校野球連盟(高野連)によると、硬式野球部の部員数は、2014年の約17万人をピークに、年々減少し続けています。

- 2014年:170,312人

- 2023年:128,357人

この約10年で、4万人以上もの球児がグラウンドから姿を消した計算になります。

背景には、少子化はもちろん、サッカーやバスケットボールなど他のスポーツの人気、さらには「野球はお金がかかる」「練習が厳しすぎる」といったイメージも影響していると言われています。

部員が少なくなると、どうなるでしょうか?

一番の問題は、チームを組むこと自体が難しくなることです。特に地方の学校では、部員が9人に満たず、他の学校と合同チームを組まないと大会に出られない、というケースも増えています。

また、選手層が薄くなることで、一人の選手にかかる負担が大きくなるという問題も。

例えば、ピッチャーが一人しかいないチームでは、その投手が連投せざるを得なくなり、肩や肘の故障につながるリスクが高まります。

こうした状況を少しでも改善し、より多くの生徒が野球を続けられる環境を作るため、選手の負担を減らすルール変更(7回制やDH制)が必要だと考えられているのです。

具体的に何が変わるの?「7回制」と「DH制」をわかりやすく解説!

では、実際に検討されている「7回制」と「DH制」とは、どんなルールなのでしょうか。

メリットとデメリットを、わかりやすく整理してみました。

「7回制」ってどんなルール? ⚾

文字通り、試合を9回までではなく、7回で終了させるというルールです。

中学野球の一部や、他のスポーツ(例えば7人制ラグビーや3人制バスケなど)では、競技の普及や選手の負担軽減のために、すでに短い時間でのルールが採用されています。

7回制のメリット・デメリット

| メリット | デメリット | |

| 選手にとって | ・試合時間が短くなり、体力的負担が減る・ 熱中症などのリスクが低下する ・投手は少ない球数で投げ終われる | ・出場機会が減る可能性がある (代打・代走・リリーフなど) ・逆転のチャンスが少なくなる |

| 試合の展開 | ・序盤からスピーディーな試合展開になる ・1点の重みが増し、緊迫感が高まる | ・終盤のドラマチックな逆転劇が生まれにくくなる ・戦術の幅が狭まる可能性がある |

| 運営・環境 | ・1日の試合数を増やせる可能性がある ・暑い時間帯を避けて試合を組みやすくなる | ・「野球は9回」という伝統が変わってしまう ・ファンの楽しみが減るという意見も |

想像してみてください。

もし7回制だったら、最終回に大逆転が起きたあの夏の日の名勝負は、生まれていなかったかもしれません。

一方で、あと一歩のところで敗れたチームが、もし体力の消耗が少なければ、違う結果になっていた可能性もあります。

どちらが良い、悪いと一概には言えない、とても難しい問題ですよね。

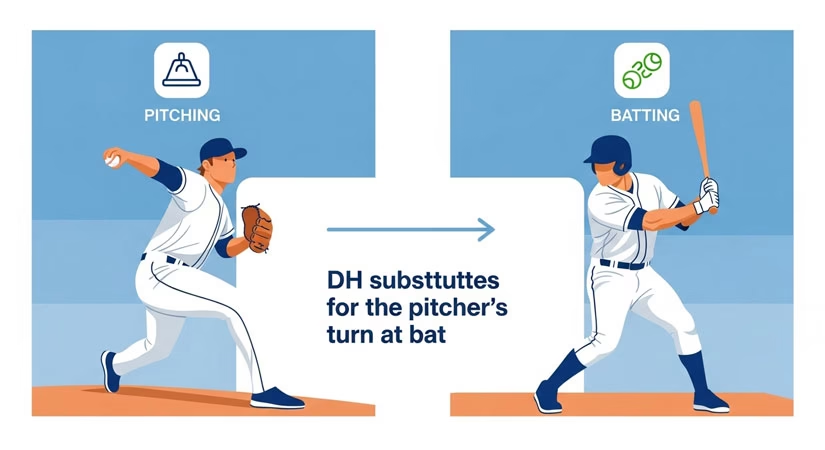

「DH制(指名打者制)」ってなぁに? 💡

DH制は「Designated Hitter(デジグネイテッド・ヒッター)」の略で、「指名打者」と訳されます。

これは、ピッチャー(投手)の代わりに、打つ専門の選手(DH)が打席に立つことができるルールです。

DH制が導入されると、チームは10人のレギュラー選手で戦うことになります(守備は9人、攻撃はピッチャー以外の8人+DHの9人)。

日本のプロ野球ではパシフィック・リーグが採用しており、メジャーリーグでも2022年から両リーグで導入されています。

DH制のメリット・デメリット

| メリット | デメリット | |

| 選手にとって | ・投手はピッチングに専念でき、打撃や走塁での怪我のリスクが減る ・打撃は得意だけど守備が苦手、という選手の活躍の場が増える | ・投手が打席に立つ機会がなくなる (打撃の得意な投手もいる) ・野手のレギュラーポジションが一つ減るとも考えられる |

| 試合の展開 | ・打線の切れ目がなくなり、得点が入りやすくなる ・攻撃的な野球が見られる | ・「投手の打席でどうするか」という采配の面白みが減るという意見も ・投手交代のタイミングなどが変わってくる |

高校野球では、投手の負担軽減、特に肩や肘の故障を防ぐ「投球数制限」がすでに導入されています。DH制は、それに加えて打席での負担や怪我のリスクも減らそうという狙いがあります。

「エースで4番」というスター選手が見られなくなるのは少し寂しい気もしますが、それも選手の将来を守るため。これもまた、悩ましい選択です。

みんなはどう思ってる?現場の声とファンの想い

こうしたルール変更の動きに対して、実際に野球に関わっている人たちはどう感じているのでしょうか。

「待った!」をかける現場の指導者たち

コラムでも触れられていましたが、現場の指導者の多くは、特に「7回制」に対して慎重な姿勢です。

新聞社が行ったアンケートでは、賛成する指導者はゼロだったという結果も出ています。

指導者たちが心配しているのは、主に次の2点です。

- 選手の出場機会の減少「7回で終わってしまっては、控えの選手を代打やリリーフで出してあげられるチャンスが減ってしまう。3年間頑張ってきた選手に、少しでも多くグラウンドに立つ経験をさせてあげたい」という声は非常に多いです。試合に出ることは、選手にとって何よりのモチベーション。その機会が奪われることへの懸念は、とても大きいのです。

- 野球の「質」の変化「7回と9回では、戦い方が全く変わってくる。序盤から点を取らないといけないという焦りが、じっくり選手を育てたり、多様な戦術を試したりすることを難しくするのではないか」という意見もあります。野球の奥深さである、終盤の駆け引きや粘り強さが失われることを心配しているんですね。

もちろん、指導者の方々も選手の健康や野球界の未来を案じていないわけではありません。

ただ、あまりにも急激な変化が、これまで築き上げてきた高校野球の良さまで壊してしまうのではないか、という不安があるのです。

私たちファンにできること 🤔

選手でも、監督でもない私たちファンは、この問題にどう向き合えばいいのでしょうか。

大切なのは、一方的に「賛成!」「絶対反対!」と叫ぶのではなく、なぜこうした議論が起きているのか、その背景をきちんと理解することだと思います。

- 選手の健康を心配する気持ち

- 野球人口が減っていることへの危機感

- 「9回制」という伝統を守りたい気持ち

- 選手の出場機会を大切にしたいという想い

どれも、野球を愛するがゆえの、大切な意見ですよね。

SNSで自分の考えを発信してみたり、高野連などが実施するアンケートに意見を寄せたりするのもいいかもしれません。

一番大事なのは、異なる意見を持つ人たちの声にも耳を傾け、「どうすれば野球の未来がもっと良くなるか」という視点で、みんなで一緒に考えること。

フェアで、建設的な議論の輪を広げていくことこそ、私たちファンにできる一番の応援なのかもしれません。

そもそも野球のルールって、昔からこうだったの?野球の歴史をのぞいてみよう

「野球は9回まで」というのが、当たり前だと思っていませんか?

実は、野球のルールは、時代に合わせて少しずつ姿を変えてきたんです。その歴史を少しだけ、のぞいてみましょう。

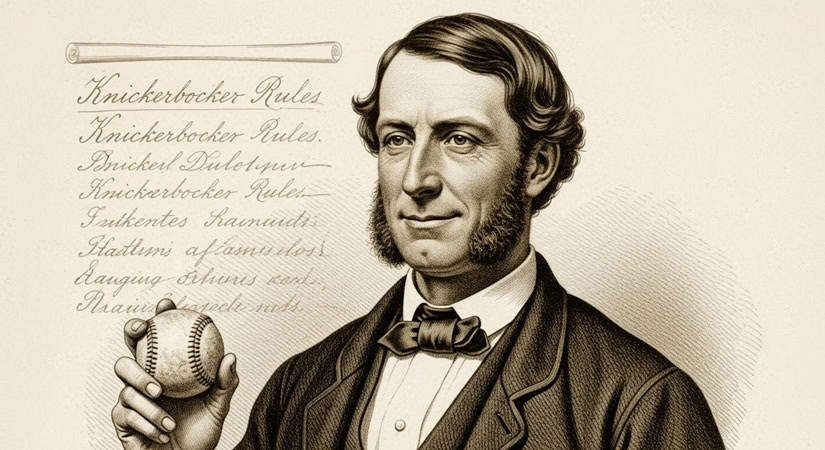

野球のはじまり – カートライトさんと最初のルール

野球の原型を作ったとされるのが、冒頭のコラムにも登場したアレキサンダー・カートライトというアメリカ人です。

1845年、彼が所属していたニューヨークの野球チーム「ニッカーボッカーズ」のために、14のルールを定めました。これが、近代野球の基礎になったと言われています。

その中には、

- 3ストライクでバッターはアウト

- 3アウトでチェンジ

- 塁はダイヤモンド状に配置するといった、今もおなじみのルールが含まれていました。

しかし、今とは違うルールもたくさんありました。

例えば…

- 試合の決着は「21点先取」:9回制ではなく、どちらかのチームが21点を取るまで試合は続きました。これでは、一日がかりになってしまいますよね。

- バウンドしたボールを捕ってもアウト:フライだけでなく、ワンバウンドした打球をノーバウンドで捕球しても、バッターはアウトになりました。今よりずっとアウトを取りやすかったかもしれません。

なぜ「9回」になったの? – 忙しい大人たちのスポーツ事情

では、いつから「9回制」になったのでしょうか。

それは1857年のこと。カートライトたちがルールを作ってから12年後のことです。

きっかけは、コラムにもあったように、当時のプレーヤーが「都市部のビジネスマン」だったこと。

仕事終わりに集まって野球を楽しむ彼らにとって、21点先取では時間がかかりすぎて、日常生活に支障が出てしまいます。

そこで、「時間で区切る」という発想が生まれ、試合を9つのイニング(回)に分けるルールが採用されたのです。

つまり、野球のルールは、プレーする人々の生活や、その時代の社会のあり方を映し出す「鏡」のようなものなんですね。

そう考えると、今の高校野球でルール変更が議論されているのも、現代社会の変化に対応しようとする、自然な流れなのかもしれません。

日本と野球の出会い、そして子規の愛した「九つの世界」

日本に野球が伝わったのは、明治時代の初め。

アメリカから来た教師たちが伝えたのが始まりとされています。

この新しいスポーツに心を奪われた一人が、俳人・歌人として有名な正岡子規でした。

子規は、病に倒れるまで野球を愛し、自らもプレーを楽しんだそうです。

彼は、野球に関する多くの短歌や文章を残していますが、中でも有名なのが、コラムで引用されたこの一首です。

九つの人九つのあらそひにベースボールの今日も暮れけり

(現代語訳:9人の選手が、9つのポジションで、9回にわたって競い合うベースボールに、夢中になっているうち、今日も一日が暮れてしまったなあ)

子規は、野球というスポーツが「9」という数字で美しく構成されていることに、心惹かれたのかもしれません。

もし、この歌が「七つの人七つのあらそひに…」だったら、少しだけ響きが違って聞こえる気もします。

伝統が持つ言葉の響きや美しさを大切にしたい、という気持ちも生まれてきますね。

まとめ – これからの野球のために、私たちが大切にしたいこと

ここまで、高校野球のルール変更を巡る様々な情報や背景を見てきました。

7回制、DH制の導入には、選手の健康を守り、競技人口の減少に歯止めをかけるという、切実な目的があります。

それは、野球というスポーツを未来につなげていくための、大人たちの「知恵」と言えるのかもしれません。

一方で、現場の指導者たちが懸念する「選手の出場機会の減少」や「野球の質の変化」、そしてファンが愛する「9回裏の逆転劇」といった、伝統的な野球の魅力が失われることへの不安も、決して無視することはできません。

大切なのは、どちらか一方の意見が正しいと決めつけるのではなく、両方の声に耳を傾けること。

- 変わるべきこと:選手の安全を守るための仕組み、時代に合わなくなった古い慣習

- 守るべきこと:選手が主役であるという基本理念、ひたむきなプレーが人々に感動を与えるという野球の本質的な魅力

この二つをしっかりと見極めながら、どうすれば一番良い形になるのかを、みんなで考えていく必要があります。

今回のルール変更の議論は、私たち一人ひとりが「高校野球の未来」について考える、素晴らしい機会です。

選手も、指導者も、ファンも、みんなが納得できるような、フェアで温かい議論が広まっていくことを、心から願っています。

あなたの思う「未来の高校野球」は、どんな姿ですか? ⚾✨

夏の熱中症対策も大事ですよ!

暑い夏は、知らず知らずのうちに大量の汗をかき、水分とミネラルが失われていきます。ただ水を飲むだけでなく、効率的に体を潤し、エネルギーを補給することが、パフォーマンスの維持、そして「足がつる」などのトラブルを防ぐカギになります。

最近では、水に溶かすだけで簡単に電解質ドリンクが作れるパウダーや、練習の合間に手軽に塩分とクエン酸を補給できるタブレットなど、便利な商品がたくさんあります。練習後の疲労回復を助けるプロテインやアミノ酸も、未来の体づくりのためには大切ですよね。