日本経済新聞 2025年11月3日(月)朝刊春秋の要約と宇宙食の進化

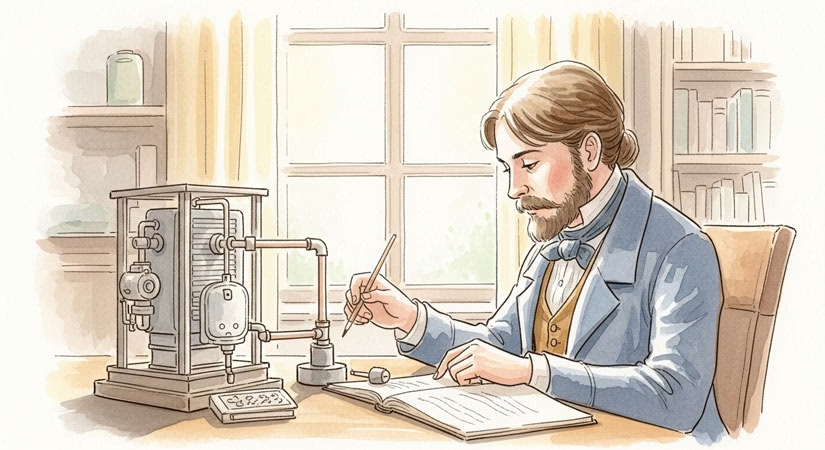

米国生まれのジェイコブ・パーキンスは数々の機械を発明した。冷媒を管の中で循環させ、温度を下げる装置はその代表だ。現在の冷蔵庫の原型が1834年に誕生した。この技術に様々な改良が加えられ、人類を飢えから救い、新鮮な食事を楽しむことを可能にした。

▼SF映画の傑作「2001年宇宙の旅」で印象的なシーンの一つに宇宙船内の食事がある。トウモロコシやニンジン、豆のイラストが描かれた容器から細い管が何本も出ていて、液体を口で吸う。トレーに入った黄色や褐色のペースト状の何かを食べる場面もある。かつてはこれが宇宙船の食事の典型的なイメージだった。

19世紀の冷却技術の誕生から、SF映画で描かれた宇宙食のイメージ、そして日本の最新技術によって国際宇宙ステーション(ISS)へ新鮮な生鮮食品が届けられる現代の進化までを描き、科学の力が食卓にもたらす豊かさを伝えています。

🚀宇宙の食卓は今、こんなに進化している!「ペースト食」の時代はもう終わり

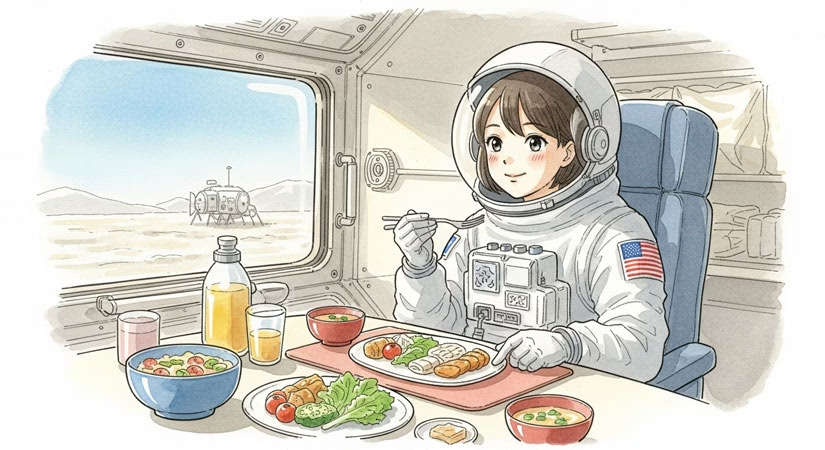

宇宙での食事といえば、昔のSF映画のように、チューブから吸い出すペースト状のものや、乾燥してカチカチになったものを水で戻す…といったイメージをお持ちの方も多いかもしれません。

しかし、今の国際宇宙ステーション(ISS)の食事は、私たちが地上で食べているものと驚くほど近いものになっているんです!

かつてはカロリーや栄養補給が主な目的でしたが、今では宇宙飛行士の心の健康や、長期間の滞在を支える「楽しみ」としても、食事の重要性が高まっています。

🍽️宇宙食のイメージと現実のギャップ

| 要素 | かつての宇宙食のイメージ(SF映画など) | 現在のISSの宇宙食の現実 |

| 形態 | ペースト状、錠剤、乾燥ブロック | レトルト、フリーズドライ、缶詰、生鮮食品 |

| 調理 | 水を注入して戻す、チューブから吸う | 温める、電子レンジのような機器で加熱する |

| 種類 | 均一で味気ない、単調 | 各国の多種多様なメニュー、地上の味に近いもの |

| 目的 | 最低限の栄養・カロリー補給 | 栄養補給に加え、精神的なリラックスや文化交流 |

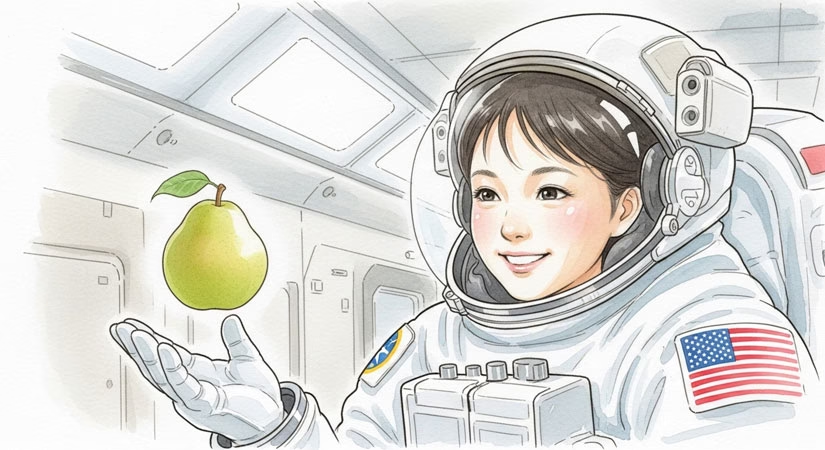

🍎新鮮な果物が宇宙へ!ISSに届けられた日本の「旬」

日経新聞の記事にもあったように、日本の新型補給船「HTV-X」が、なんと新鮮な生鮮食品をISSへ運びました。

今回運ばれたのは、千葉や新潟の梨、青森のリンゴなど、まさに日本の「旬」の果物たち。

無重力空間で、シャキシャキとしたリンゴや、みずみずしい梨にかぶりつく宇宙飛行士さんたちの姿を想像すると、なんだか私たちも嬉しくなりますよね!

これは、単に美味しいものを届けるだけでなく、「地上の日常」や「ふるさとの味」を遠い宇宙へ届ける心のサポートという意味合いがとても大きいんです。

宇宙での長期間の生活は想像以上にストレスがかかるもの。慣れ親しんだ食材の存在は、きっと大きな癒しになるでしょう。

🛰️日本の宇宙技術が支える「宇宙への宅配便」HTV-Xの役割

ISSへ食料や物資を届けるのは、国際的な協力があってこそですが、その中で日本の技術は非常に重要な役割を担っています。

その主役が、新型補給船「HTV-X(こうのとりX)」です。

📦日本の宇宙補給船「HTV-X」ってどんな船?

「HTV-X」は、日本が独自に開発した、国際宇宙ステーション(ISS)へ物資を運ぶための無人輸送船です。先代の「HTV(こうのとり)」の技術を発展させ、さらに進化しました。

| 特徴 | HTV(先代) | HTV-X(新型) |

| 輸送能力 | 約6トン | 約7.4トン(より多くの物資を運べる) |

| 機能 | ISSへの物資輸送 | 物資輸送に加え、将来の月探査を見据えた機能拡張 |

| 運搬物 | 食料、水、実験装置、衣類など | 上記に加え、生鮮食品や月探査に役立つ装置など |

日経新聞の記事にもあるように、地球をバックに金色に輝く補給船を、ISSの白いロボットアームがキャッチする光景は、日本の技術が世界に認められている証拠です。この「キャッチ」も、精密な日本の誘導・ドッキング技術があってこそ実現できる、高度な技術の結晶なんですよ。

🧊「冷やす」技術が宇宙と地上をつないだ!食料保存技術の歴史

宇宙へ新鮮な食材を運ぶことが可能になった背景には、約200年前に誕生した「冷却技術」の大きな進化があります。

食料を新鮮なまま遠くまで運ぶための「コールドチェーン(低温物流)」は、私たちの食の安全と豊かさを支える大切な技術です。

🕰️冷蔵庫の誕生と食卓革命

日経新聞の記事の冒頭にある、ジェイコブ・パーキンスによる発明は、まさに現代の豊かな食生活の第一歩でした。

| 年代 | 発明・出来事 | 食生活への影響 |

| 1834年 | ジェイコブ・パーキンスが現在の冷蔵庫の原型を発明 | 食料の長期保存を可能にし、人類を飢えから救う基礎技術に |

| 19世紀後半〜 | 商業用冷蔵庫、家庭用冷蔵庫の普及 | 遠隔地からの食材の流通が活発化し、食卓が豊かに |

| 現代 | コールドチェーンの確立 | 世界中から新鮮な食材が手に入るようになり、宇宙へも生鮮食品を輸送可能に |

かつては冷蔵技術がないため、新鮮な食材は地元のものに限られていました。しかし、「冷やす」技術によって、遠く離れた場所で採れた魚や肉、そして果物や野菜も、鮮度を保ったまま私たちの食卓に届くようになったのです。

この「鮮度を保つ」という技術が、今度は宇宙という最も遠い場所へ日本の果物を届けることを可能にした、という繋がりは、とてもロマンティックですよね!

🍎新鮮な果物が宇宙へ行くためのコールドチェーン

宇宙へ生鮮食品を運ぶためには、地上で果物を収穫してからISSに到着するまでの間、徹底した温度管理が欠かせません。

- 選定・梱包:新鮮で、宇宙の環境変化に耐えられる品質のものを厳選。

- 地上輸送:低温を保つトラックなどで、発射基地(種子島宇宙センターなど)へ輸送。

- 補給船への搭載:HTV-X内の温度管理された区画に搭載。

- 宇宙輸送:補給船がISSへ向かう間も、厳密に温度をモニタリング。

- ISS到着:ISS内の冷蔵・冷凍庫に保管され、宇宙飛行士に提供。

この完璧なコールドチェーンを築くことで、「地上の日常」をそのまま宇宙に届けることが可能になり、宇宙との距離がぐっと縮まったと感じられます。

✨最新技術がもたらす未来の食卓

冷却技術の進化が地上の食卓を豊かにしたように、日本のHTV-Xのような最新の宇宙輸送技術は、宇宙の食卓をどんどん豊かにしています。

🍴宇宙での食事の質の向上は、地球の技術力の証

宇宙での食事の質の向上は、食料の長期保存技術、安全性の確保、そして心理的なサポートなど、多くの面で地球の技術力の高さを証明しています。

- 長期滞在をサポート:月や火星への有人探査を見据え、食料の多様性と安定供給は欠かせません。

- 「食べる楽しみ」の追求:単なる栄養補給ではなく、美味しい食事は宇宙飛行士の士気を高める重要な要素です。

- 日本の食文化の発信:日本の宇宙食(JAXA認証)には、おにぎりやラーメン、カレーなどがあり、日本の誇る食文化が宇宙飛行士の健康を支えています。

私たちは日々の生活の中で、スーパーに並ぶ新鮮な食材を当たり前に享受していますが、その裏側には、19世紀の発明家パーキンスから現代の宇宙開発に携わる技術者まで、多くの人々の知恵と努力が詰まっているのです。

👩💻記事のまとめ:科学の力が織りなす「食」の感動

日経新聞の「春秋」は、昔の冷蔵庫の発明と、現代の宇宙への生鮮食品の輸送という、一見遠い二つの出来事を結びつけ、科学技術がもたらす「食の豊かさ」と「感動」を伝えてくれました。

私たちが地上で日常的に食べているリンゴや梨が、今、宇宙のどこかで宇宙飛行士さんの笑顔を作っている…。

遠い宇宙を身近に感じさせてくれるこの事実は、科学の力がいかに私たちの心を躍らせるかを教えてくれますね。

この技術の進化は、私たちが未来の食卓、そして地球から遠く離れた場所での生活を、より豊かで楽しいものにするための希望でもあります。

今後、月や火星での探査が本格化する中で、日本の技術が、宇宙での「美味しい」を実現し続けることを期待しましょう!