久米宏さんが2026年1月1日に肺がんで死去(81歳)、1月13日に公表されました。

“大好きなサイダーを一気に…”──最後の一杯に、久米さんらしい美学が滲みます。

ニュースステーションが変えた「伝え方」と、私たちが受け取った“言葉のバトン”を振り返ります。

2026年1月13日、私たちの中に走った衝撃は、単なる寂しさとは少し違う種類のものでしたね。久米宏さんの訃報。

多くの方が、ニュース速報を見て「えっ」と声を上げたのではないでしょうか。そして、その後に続いたのは、「12日間も伏せられていたなんて」という驚きと、「最後まで久米さんらしいな」という妙な納得感だったかもしれません。

今日は、湿っぽいお別れの話は少し脇に置いておきましょう。彼がどれほど私たちの目の前にある「テレビ」や「ラジオ」の世界を変えてしまったのか。そして、人生の最期に演出した「サイダー」というキーワードが持つ意味について、友人とカフェで語り合うように、ゆっくりと振り返ってみたいと思います。

私たちにとって当たり前になっている「あのスタイル」も、実は久米さんが発明したものだったんですよ。

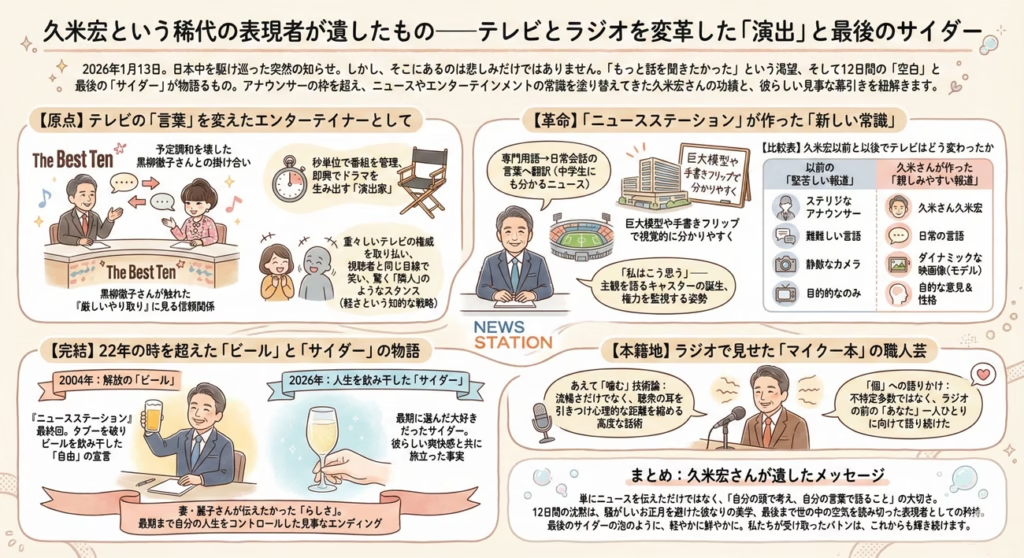

【原点】テレビの「言葉」を変えたエンターテイナー

久米さんを語る上で欠かせないのが、やはり『ザ・ベストテン』の記憶ですよね。黒柳徹子さんとのマシンガントークは、今振り返っても奇跡のようなバランスでした。

予定調和を壊した「演出家」としての顔

ただの司会者ではなかったんです。彼は、秒単位で番組の進行を管理しながら、同時にその場の空気を読んで「ハプニング」を意図的に作り出していました。

黒柳さんが追悼のコメントで「厳しいやり取り」と表現されていましたが、あれは仲が悪かったのではなく、お互いにプロとして「もっと面白いものができるはずだ」と剣を交えていた証拠です。台本通りに進むことが「正解」だった当時のテレビ界で、彼は「何が起こるかわからない」というスリルをエンターテインメントに昇華させました。

「軽さ」という名の知的な戦略

久米さんの語り口は、とても軽やかでしたよね。でも、その軽さは「不真面目」なわけではありません。

権威的で重苦しいテレビの言葉を、視聴者である私たちと同じ目線まで降ろしてくれるための、計算され尽くした「軽さ」だったんです。「隣のお兄さん」のような親しみやすさで近づき、鋭い一言を放つ。このギャップこそが、彼の最大の武器でした。

【革命】『ニュースステーション』が作った「新しい常識」

そして1985年、テレビの歴史が変わります。『ニュースステーション』の開始です。今でこそ当たり前の光景ですが、当時の衝撃はすごいものがありました。

「中学生にも分かるニュース」の発明

それまでのニュース番組といえば、難しい専門用語を無表情なアナウンサーが読み上げるだけの時間でした。そこに久米さんは「中学生が理解できなければ、ニュースではない」という哲学を持ち込んだんです。

皆さんも記憶にあるのではないでしょうか。スタジオに登場する巨大な模型や、手書きのフリップ。

- 巨大模型: 国会議事堂や戦車の模型をスタジオに持ち込み、視覚的に解説する。

- 手書きフリップ: 要点を絞り、温かみのある文字で補足する。

これらはすべて、「伝える」ことへの執念から生まれた発明でした。

「私はこう思う」──主観を語るキャスター

一番の革命は、キャスターが「自分の意見」を言ったことです。

「おかしいと思いませんか?」「私はこう考えます」

客観中立が絶対とされていた報道の世界で、彼はあえて主観を語りました。それによって、私たち視聴者も「あ、ニュースって自分の頭で考えていいんだ」と気づかされたのです。

久米宏以前と以後でテレビはどう変わったか

ここで、彼がもたらした変化を少し整理してみましょう。

| 項目 | 久米宏以前 | 久米宏以後 |

| 言葉遣い | 難解な書き言葉・専門用語 | 会話のような話し言葉 |

| キャスターの役割 | 原稿を読むだけ | 自分の言葉でコメント・解説する |

| 視覚効果 | 映像とテロップのみ | 模型・図解・手書きフリップを多用 |

| スタジオの雰囲気 | 厳粛・無機質 | カジュアル・時に笑いもあり |

今のニュース番組のほとんどが、右側の「久米宏以後」のスタイルを踏襲していることに気づきますよね。私たちは知らず知らずのうちに、久米さんが作った土俵の上でニュースを見ていたのです。

【完結】22年の時を超えた「ビール」と「サイダー」の物語

2004年:解放の「ビール」

時計の針を少し戻しましょう。2004年の『ニュースステーション』最終回。久米さんは生放送中にビールを飲み干しました。

あれは単なるパフォーマンスではありません。「言いたいことも言えない制約」からの解放であり、彼なりの「自由」の宣言でした。「やっと終わった!これで好きなことが言える!」という清々しさが、あのビールには詰まっていました。

2026年:人生を飲み干した「サイダー」

そして、人生の最期。奥様である麗子さんが明かしたエピソードによると、彼は亡くなる直前、「サイダー」を飲んでいたそうです。

苦しみの中ではなく、大好きだったサイダーのシュワシュワとした爽快感と共に旅立った。これを聞いて、私は思わず「かっこいいなあ」と呟いてしまいました。

22年前のビールが「仕事からの解放」だとしたら、最期のサイダーは「人生という大仕事からの解放」だったのかもしれません。どちらも、炭酸の泡のように軽やかに消えていく。彼らしい、あまりにも見事な幕引きです。

【本籍地】ラジオで見せた「マイク一本」の職人芸

テレビのイメージが強い久米さんですが、ご本人は常々「ラジオが本籍地」と仰っていました。そこには、映像に頼れないからこそ磨かれた、凄まじい職人芸がありました。

あえて「噛む」技術論

アナウンサーなら「噛まない(言い間違えない)」のが常識ですよね。でも、久米さんはラジオで、あえて言い淀んだり、言葉に詰まったりする瞬間を作っていました。

流暢すぎる言葉は、どこか嘘っぽく聞こえる。人間味のある「隙」を見せることで、リスナーの耳を引きつける。これは高度な心理テクニックです。「えーっとね、なんて言うのかな」というあの一言で、私たちはラジオに耳を傾けてしまいましたよね。

「個」への語りかけ

テレビは数千万人(マス)に向けたメディアですが、ラジオは「私とあなた」の一対一のメディアです。

久米さんのラジオを聞いていると、まるで自分の隣で話しかけられているような錯覚に陥ることがありました。晩年までラジオにこだわったのは、不特定多数ではなく、一人ひとりの人間に直接言葉を届けたかったからではないでしょうか。

【Q&A】読者の皆さんが気になっていること

ここで、今回の報道や久米さんについて、多くの方が疑問に思われている点をQ&A形式でまとめてみました。

Q1:なぜ、亡くなってから発表まで12日間もかかったのですか?

これには二つの理由が考えられます。一つは、お正月という晴れやかな時期に、自分の訃報で水を差したくなかったという配慮です。もう一つは、静かに家族だけで送ってほしいという彼なりの美学でしょう。

世の中が日常に戻り始めた1月13日というタイミング。これもまた、世間の空気を読み続けてきた彼らしい、最後の「編成局長」としての判断だったのかもしれません。

Q2:古舘伊知郎さんがコメントした「父親殺し」とはどういう意味ですか?

これは少し専門的な表現ですが、心理学的な比喩です。実際に父親をどうこうするわけではありません。

偉大すぎる先任者(父のような存在)を超えて、自分自身のスタイルを確立することを「父親殺し」と表現することがあります。

古舘さんは『ニュースステーション』の後を継ぐ際、久米宏という巨大な山を乗り越えなければなりませんでした。追悼コメントでこの言葉を使ったのは、久米さんが彼にとって、それほどまでに大きな、乗り越えるべき「壁」であり「目標」だったという最大級の敬意の表れなのです。

Q3:久米さんは結局、何がすごかったのですか?

一言で言えば、「情報の受け手である私たちを大人扱いしてくれたこと」だと思います。

「難しいことは分からないだろう」と噛み砕きすぎるのではなく、「一緒に考えましょう」と問いかけてくれた。その姿勢が、日本の視聴者の意識レベルを一段階引き上げたのだと思います。

まとめ:久米宏さんが遺したメッセージ

久米宏さんは、単にニュースを伝えただけの人ではありませんでした。「自分の頭で考え、自分の言葉で語ること」の面白さと大切さを、私たちに教えてくれた先生のような存在でした。

12日間の沈黙、そして最期のサイダー。

そのすべてが、彼が人生をかけて作り上げた一つの作品のようにも思えます。

「湿っぽいのは似合わないよ」

そんな彼の声が聞こえてきそうです。私たちは彼から受け取った「考える」というバトンを大切に握りしめながら、これからの情報社会を歩んでいく必要がありますね。

今日の夕食の時、あるいはふとした瞬間に、サイダーを飲んでみてはいかがでしょうか。その泡の向こうに、あのニヒルで優しい笑顔が浮かんでくるかもしれません。