「あれ?そういえば、最近、道端にガムの跡って見なくなったかも……」

ねえ、そう思いませんか?

昔は駅前や歩道には、黒くてペタッとしたガムの跡がたくさんあって、ついうっかり踏んでヒヤッとしたり、「うわー、汚いな」って気分になったりしたことが、一度や二度じゃないはず。

でも、最近は本当にキレイになりましたよね!

これって、私たちの意識が変わったから?それとも、何か特別な対策がされているの?

この記事では、「道に落ちているガム」が激減した背景にある、メーカーや行政、そして私たち自身の変化について、深掘りしていきます。

ただ「キレイになったね」で終わらせず、その裏側を知ることで、きっとあなたも街を歩くのがもっと気持ちよくなるはずですよ!

なぜ「ガムが道に落ちていない」と感じるのか?

まず、この感覚は間違いではありません。実際に、ガムのポイ捨て問題は大きく改善に向かっています。

では、なぜ私たちが「減った」と感じるまでになったのでしょうか?

この変化は、たった一つの理由ではなく、複数の要因が複雑に絡み合って生まれた成果なんです。そして、その裏には、ちょっとした消費者行動の変化も関係しているんですよ。

この後、ガムのポイ捨てが激減した、具体的な三つの理由を見ていきましょう。

第1章:ガムのポイ捨ては本当に減った?減少を支える3つの理由

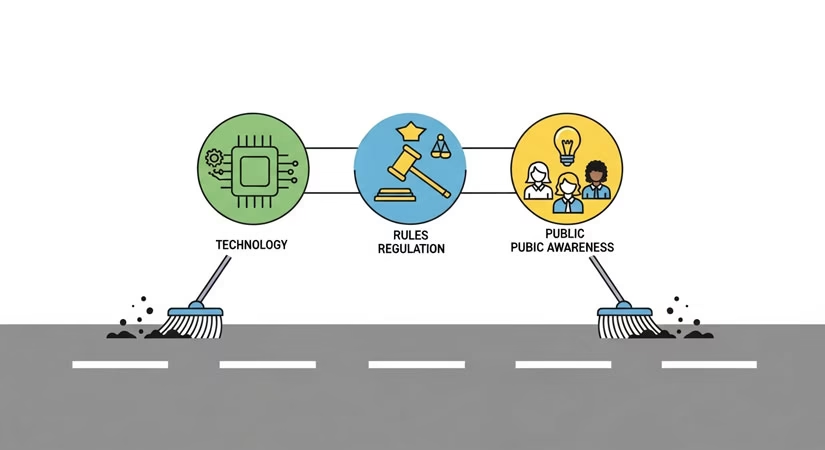

私たちが安心して街を歩けるようになったのは、主にメーカーの技術革新、行政の取り締まり、そして社会全体の意識の変化という、三つの大きな力が働いたからです。

1. メーカー・業界団体による取り組みと技術革新

ガムのポイ捨て問題の根本的な原因は、ガムの原料である「ガムベース」にありました。これは天然または合成の樹脂でできていて、道に付着すると化石のように硬くなり、自然には分解されにくい性質を持っています。

この「厄介なガムベース」に、メーカーは技術で挑みました。

生分解性素材やリサイクル技術の導入

現在、一部のメーカーでは、環境に配慮した新しいガムベースの開発が進んでいます。

| 対策の例 | 具体的な内容 | 読者への影響 |

| 生分解性素材 | 土に還りやすいガムベースの開発。ポイ捨てされても、自然界での分解が進みやすくなる。 | ポイ捨てが、以前より環境に悪影響を与えにくくなった。 |

| Gum-tec(ガムテック) | 噛み終わったガムをリサイクルできる技術。回収されたガムを靴底や文具などに生まれ変わらせる。 | ポイ捨てを「資源」として捉え、循環型社会への貢献を促す発想が生まれた。 |

ポイ捨てしにくい「ガム包み紙」への改善

昔の板ガムや粒ガムの包み紙って、薄くてフニャフニャになりやすく、ポケットの中でクシャクシャになってしまうこともありましたよね。

最近の製品は、包み紙が厚手でしっかりしており、使用後のガムをくるんで持ち運びやすいように工夫されています。これは、消費者に「ポイ捨てせずに持ち帰ってね」と促す、メーカーの優しさでもあります。

2. 法的・行政的な対策と罰則の強化

いくら啓発しても、モラルの低い人がいる以上、行政の力は不可欠です。自治体はポイ捨て問題を「環境美化」だけでなく、「経済的損失」と捉え、本腰を入れ始めました。

ポイ捨て防止条例の制定と罰則

| 行政の対策 | 効果 |

| ポイ捨て禁止の条例制定 | 多くの自治体で、ガムだけでなくタバコの吸い殻などを含めたポイ捨てを禁止する条例が作られました。 |

| 罰金(過料)の設定 | 条例違反者には、数千円から数万円の罰金が科せられるようになりました(例:自治体によっては2万円以下の過料など)。 |

| カメラや巡視員の増強 | 罰則が適用されることで、「見られている」意識が芽生え、抑止力が高まりました。 |

罰則は強力な抑止力になります。「見つかったら罰金を払わなきゃいけない」という危機感が、ポイ捨てをする人の行動を変えました。

住民・企業による清掃活動の定着

行政の努力だけでなく、市民や企業が主体となった清掃活動も大きく貢献しています。

- アダプト・プログラム:「里親制度」とも呼ばれ、特定の公共の場所を市民団体や企業が「里親」となり、清掃・美化活動を継続的に行う活動です。

- 地域密着の清掃活動:地元の商店街や企業が、毎朝の清掃を日課にするなど、「自分たちの街は自分たちでキレイに保つ」という意識が根付きました。

これらの活動により、「すぐに誰かが掃除してくれる」のではなく、「この街はみんなが大切にしている」という共通認識が生まれています。

3. 社会全体の環境意識の変化

最後に、私たち一人ひとりのモラルと、社会全体の空気の変化が挙げられます。

エシカル消費・サステナビリティへの関心高まり

近年、SDGs(持続可能な開発目標)やエシカル消費(倫理的な消費)といった言葉が日常的に聞かれるようになりました。

「ポイ捨て=環境を汚す、倫理的にNG」という認識が浸透し、**「ポイ捨てなんて恥ずかしい」**という感覚が老若男女問わず共有されるようになりました。

タバコポイ捨て規制の波及効果

タバコの路上喫煙やポイ捨てに対する規制が強化されたことも、ガムのポイ捨て減少に間接的に影響しています。

「タバコはポイ捨てしてはいけない」というルールが厳しくなることで、「そもそも、何を捨ててもいけない」という意識が、他のポイ捨て行為にも波及したと考えられています。

第2章:ポイ捨て問題が引き起こす深刻な課題(なぜ対策が必要だったのか)

「道にガムが落ちてても、そこまで大問題?」と思った方もいるかもしれません。でも、ガムのポイ捨ては、実は私たちが想像する以上に、景観や経済に深刻な影響を与えていました。

なぜ、行政やメーカーが必死に対策を講じたのか、その理由を見てみましょう。

1. 景観・衛生面への深刻な影響

黒く変色したガムの跡は、街の美観を著しく損ないます。これは、観光都市にとっては死活問題です。

イメージダウンによる経済的な損失

- 観光客の印象悪化:観光地や歴史的な場所がガムだらけだと、「汚い街」という印象を与え、リピーター獲得に悪影響が出ます。

- 商業施設の価値低下:ショッピングモールの入口や歩道が汚いと、施設のグレードが低く見られ、集客力にも影響を及ぼします。

健康・衛生上の問題

ガムは糖分を含んでいるため、微生物や昆虫が集まりやすく、衛生的に非常に問題です。

特に、暑い季節にはバクテリアが繁殖し、悪臭の原因になることもあります。単なる「汚れ」ではなく、「病原菌の温床」になりかねないのです。

2. 経済的な損失と清掃の難しさ

ポイ捨てガムの一番厄介な点は、**「清掃が非常に難しい」**ことです。

高額な清掃コスト

ガムの跡は、水やブラシで簡単に落ちません。除去には、以下のようなコストがかかります。

| コスト発生要因 | 具体的な内容 | 定量データ(例) |

| 特殊な薬品や機械 | 高温スチームや高圧洗浄機、特殊な溶剤が必要です。 | 東京都内のある区では、ガムや吸い殻の清掃・除去だけで、年間数千万円の費用をかけている事例もあります。 |

| 作業時間と人件費 | 一箇所ずつ手作業で除去する必要があるため、非常に時間がかかります。 | 除去作業は、通常の清掃の何倍もの時間と労力を要します。 |

あるデータによると、自治体にとって、ガムの除去費用は、ポイ捨て対策費用の中で最も高額になる項目の一つだそうです。私たちの税金が、この「ペタッ」とした小さな汚れの処理に使われていた、と考えたら、もったいない気持ちになりますよね。

道路舗装へのダメージ

ガムを無理に剥がそうとすると、道路やタイルの表面を傷つけてしまうことがあります。これがさらに劣化を早めたり、雨水が侵入する原因になったりするなど、間接的な道路維持費の増大にも繋がっていました。

第3章:ポイ捨てをなくすための具体的な対策事例

問題を解決するために、企業や研究者は様々なアイデアを実行しています。その中から、特にユニークで効果的な取り組みをご紹介します。

1. リサイクル・アップサイクルへの挑戦

「捨てられたガムを、むしろ資源に変えてしまおう!」という逆転の発想から生まれたのが、リサイクル技術です。

| 取り組み名 | 内容 | 効果・事例 |

| Gum-tec(ガムテック)の応用 | 噛み終わったガムを特殊な方法で処理し、新しいポリマー素材に生まれ変わらせる技術。 | イギリスでは、この素材を使ったスニーカーの靴底や、文房具などが実際に販売されています。 |

| ガム専用の回収ボックス設置 | 駅や商業施設に、ガムを捨てるための専用の回収ボックスを設置し、リサイクルルートに乗せる仕組み。 | 「どこに捨てていいか分からない」というポイ捨ての理由を解消します。 |

これらの取り組みは、消費者に対して「ポイ捨てせずに回収に協力すれば、新しい製品になるんだよ」というメッセージになり、環境意識を高める効果もあります。

2. 効果的な啓発・教育活動

未来の街を担う子どもたちへの教育は、ポイ捨て問題を根本的に解決するカギです。

子どもへの環境教育の強化

- 専用の教材開発:ガムのポイ捨てが環境に与える悪影響を、イラストや動画でわかりやすく伝える教材が使用されています。

- 参加型イベント:清掃イベントを「宝探し」のようなゲーム形式にし、子どもたちが楽しく環境美化に参加できるように工夫されています。

実際に、小学生を対象にした意識調査では、「ポイ捨てをしない理由」として、**「自分たちの学校や公園を汚したくないから(仲間意識)」**という回答が上位に入っています。これは、教育がモラルの定着にしっかり繋がっている証拠ですね。

地域一体となったキャンペーン

行政やメーカー、住民が連携して、一時的な清掃イベントではなく、継続的な啓発キャンペーンを実施しています。

| キャンペーン例 | 内容 | 目的 |

| ポスター・看板の設置 | 「ガムをポイ捨てしないで」ではなく、「ガムはポケットへ」など、具体的な行動を促す表現に。 | 単なる禁止ではなく、「どうすればいいか」を分かりやすく提示する。 |

| メディアミックス | SNSや動画を使って、ガムのポイ捨てが減ったことの喜びを共有し、継続的な行動を促す。 | 若い世代にも届くような、現代的なコミュニケーションで意識を変える。 |

最終章:消費行動の変化がもたらしたポイ捨て問題への新たな解決策

さて、ここまでは「対策」の話をしてきましたが、実はもう一つ、ポイ捨てが減った大きな理由があります。それは、私たちが口にするお菓子の種類そのものが変わってきたということです。

1. ガム市場の縮小とグミ市場の拡大

最近、コンビニやスーパーのお菓子売り場を見てみてください。以前よりも、グミの棚が広くなっていることに気づきませんか?

これは、近年の市場の大きな変化を表しています。

グミがガムの代替品になっている

| ガム | グミ | |

| 最終的な処理 | 吐き出すため、ポイ捨てのリスクがある。 | 噛んで飲み込むため、残渣が出ない。ポイ捨てのリスクがゼロ。 |

| 多様性 | 眠気覚ましやリフレッシュ、口臭対策が主。 | 食感、フレーバーが多様化。おやつとしての要素が強い。 |

| 人気度 | 市場規模が縮小傾向。 | 市場規模が拡大傾向。 |

特に、コロナ禍以降、マスク生活で「口臭対策」のニーズが減ったこと、また、在宅勤務で「気分転換にサッと食べられる」おやつが求められたことなどから、グミがガムのポジションを奪い取る形で人気が高まっています。

噛んで飲み込めるグミは、そもそもポイ捨ての心配がないため、ポイ捨て問題の「予防」になっているというわけです。

2. ポイ捨て「ゼロ」に向けた未来

「道に落ちているガム」が激減したのは、私たち一人ひとりの小さな変化と、様々な方面からの努力が実を結んだ結果です。

この問題の解決は、**「誰かがやってくれる」ではなく、「みんなで成し遂げた」**成功体験と言えます。

私たちにできること

- ガムを食べる時:最後まで包み紙に包み、必ずゴミ箱へ。

- グミを選ぶ時:「ポイ捨ての心配がない」という点も、環境に優しい選択肢として意識してみる。

- 街を歩く時:もしポイ捨てを見かけたら、安易に真似しない。

道がキレイになったことへの喜びを忘れずに、これからもこの美しさを守っていきましょう。

ポイ捨てガムがなくなった街は、歩くだけで気分が上がりますし、観光に来た人にも胸を張って「私たちの街はキレイなんだよ」と伝えることができます。

これからも、心地よい街並みをみんなで維持していきましょうね!