日本経済新聞 2025年8月11日(月曜日)朝刊春秋の要約と追悼と継承

はじめに:あの日から40年、今、私たちが思うこと

40年目の茜雲(あかねぐも)に寄稿している自分が不思議でならない。だってあなたとは一度も出会っていないのだから――。日航機墜落事故の遺族による文集「茜雲」。ことしの号に、事故で先妻を亡くした夫と結婚し、遺族になった工藤理佳子さんが先妻への思いをつづっている。

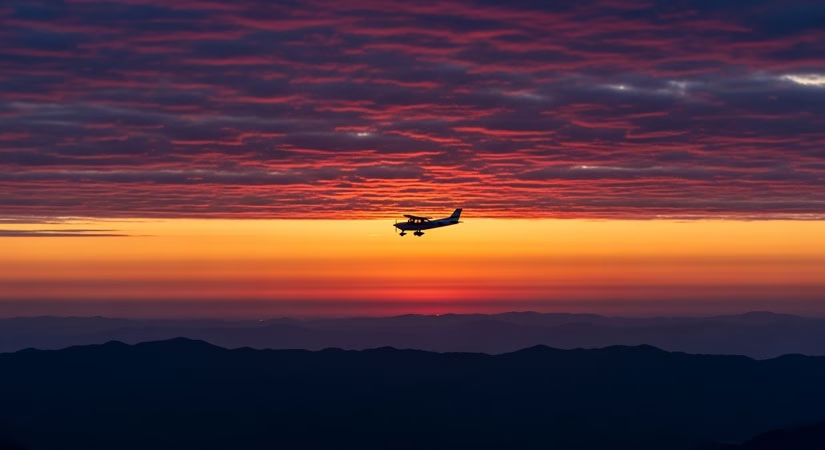

▼あの日、工藤さんは西伊豆から富士山に向かってゆく123便を不思議な気持ちで見つめていた。そこにあなたがいた。銀色に光る機体の残像が、御巣鷹(おすたか)の尾根に登るとよみがえる。悲しくも不思議な思いを話せるようになったのはここ10年のこと。「発信することは、あなたのいのちを活(い)かすことだってやっと気づいた」

この記事を読んで、胸がぎゅっと締め付けられるような気持ちになった方もいらっしゃるかもしれませんね。1985年8月12日、あの夏の日から、もう40年という歳月が流れようとしています。

この記事は、日航機墜落事故という悲しい出来事をただ振り返るだけではありません。大切な人を失った悲しみとどう向き合い、その記憶を未来へどう繋いでいくのか。私たち一人ひとりに優しく、そして深く問いかけています。

「日航機墜落事故って、どんな事故だったの?」

「御巣鷹の尾根って、今はどうなっているんだろう?」

「遺族の方は、どんな想いで過ごされているのかな」

「大切な人を失った悲しみから、どうすれば立ち直れるんだろう…」

そんなあなたの心に浮かんだ疑問や不安に、少しでも寄り添えるように。この記事では、事故の記憶を風化させないために私たちが知っておくべきこと、そして、悲しみと共に生きていくためのヒントを、女性ライターの視点から、一つひとつ丁寧にお伝えしていきたいと思います。

日航機墜落事故とは? – 今一度、記憶をたどる

まずは、この未曽有の航空機事故がどのようなものだったのか、改めて振り返ってみましょう。記憶が薄れている方も、初めて詳しく知るという方も、一緒に確認していきましょうね。

事故の概要

この事故は、単独の航空機事故としては、世界で最も多くの犠牲者を出した、痛ましい出来事です。

| 項目 | 内容 |

| 発生日時 | 1985年(昭和60年)8月12日(月曜日) 午後6時56分 |

| 航空会社 | 日本航空(JAL) |

| 便名 | 123便 |

| 出発地 | 東京(羽田)空港 |

| 目的地 | 大阪(伊丹)空港 |

| 墜落場所 | 群馬県多野郡上野村の山中(通称:御巣鷹の尾根) |

| 搭乗者数 | 524名(乗員15名、乗客509名) |

| 犠牲者数 | 520名 |

| 生存者数 | 4名 |

お盆の帰省シーズンということもあり、機内には多くの家族連れや、出張帰りのビジネスマンが搭乗していました。夏休みを楽しみにしていた子どもたちの笑顔もあったことでしょう。そんな多くの夢や未来が、一瞬にして失われてしまいました。

何が起きたのか

羽田空港を離陸してから、わずか12分後のことでした。相模湾上空で、機体後部にある「圧力隔壁」という部分が破損したのです。

少し難しい言葉ですが、飛行機は空高く飛ぶために、内部の気圧を地上に近い状態に保っています。そのための重要な壁が、この圧力隔壁です。

この壁が壊れたことで、機内の空気が一気に機体後部へ流れ込み、そのすさまじい力で垂直尾翼(飛行機の方向を定める、しっぽの部分です)が吹き飛ばされてしまいました。

垂直尾翼を失った飛行機は、まるで舵を失った船のよう。パイロットの方々は、最後まで懸命に操縦を続けましたが、機体は激しく上下左右に揺れ動き、コントロールが極めて困難な状態に陥りました。そして、迷走飛行の末に、群馬県の山中に墜落してしまったのです。

なぜ「未曽有の事故」と呼ばれるのか

この事故が「未曽有」と言われるのは、犠牲者の数があまりにも多いことだけが理由ではありません。

- 原因の特定:事故後の調査で、圧力隔壁の修理ミスが原因であると結論づけられました。これは、航空機の安全管理のあり方を根底から問い直すきっかけとなりました。

- 遺されたもの:墜落現場からは、乗客が最期の瞬間に家族へ宛てて書いた遺書が数多く見つかりました。短いメモに綴られた「さようなら」「こわい」「子供達をよろしく」といった悲痛な言葉は、私たちに事故の残酷さを生々しく伝えます。

- 社会への影響:この事故をきっかけに、航空業界全体の安全対策が抜本的に見直されました。また、多くの人が「空の安全」について深く考えるようになり、企業の危機管理体制の重要性も広く認識されることになりました。

40年という月日が経った今も、この事故は私たちに多くの教訓と、決して忘れてはならない悲しみを伝えています。

「茜雲」に込められた想い – 遺族たちの心の拠り所

日経新聞のコラムで触れられていた「茜雲」。これは、事故で家族を失った方々が、それぞれの想いを綴る文集です。

「茜雲」とは?

「茜雲」は、事故の翌年から毎年発行されている、遺族の方々による手記や詩、絵などを集めた文集です。

名前の由来は、事故当日の夕方の空が、燃えるような茜色だったことから名付けられたと言われています。墜落していく機体を見た人々が、その空の色を忘れることができなかったのです。

ページをめくると、そこには遺族の方々の、ありのままの心が綴られています。

- 亡き家族への尽きせぬ愛情や感謝の言葉

- 事故への怒りや、どうしようもない悲しみ

- 残された日々をどう生きているかという近況報告

- 新しく生まれた孫の誕生といった、ささやかな喜び

そこには、格好をつけた言葉はありません。ただ、ひたむきに故人を想い、自分たちの心と向き合う姿があります。「茜雲」は、遺族の方々が想いを共有し、互いに支え合うための、かけがえのない場所となっているのです。

工藤理佳子さんの寄稿に寄せて

今回のコラムで紹介された工藤理佳子さんの寄稿は、私たちに「遺族」という言葉の意味を改めて考えさせてくれます。

工藤さんは、事故で直接ご家族を亡くされたわけではありません。事故で先妻のA子さんを亡くしたご主人と、その後ご結婚されました。工藤さんにとってA子さんは、「一度も出会っていない」人。それでも、夫の中に、そして家族の中に、A子さんが生き続けていることを肌で感じながら生きてこられました。

- 「だってあなたとは一度も出会っていないのだから」:この一文には、複雑で、それでいてとても誠実な想いが込められているように感じます。血の繋がりや、生前の面識がないことへの戸惑い。それでも、夫を愛するがゆえに、その夫が愛した「あなた」へと思いを馳せずにはいられない。そんな、切なくも美しい感情が伝わってきます。

- 「発信することは、あなたのいのちを活かすこと」:工藤さんは、ご自身の不思議な体験や悲しい気持ちを言葉にすることが、結果的にA子さんという存在を、この世界に繋ぎとめることになるのだと気づかれました。誰かが記憶し、語り継ぐ限り、その人の「いのち」は生き続ける。これは、私たちにとっても大きな気づきを与えてくれますね。

工藤さんのように、直接的な血縁関係がなくても、残された家族と共に故人を想い、その悲しみを分かち合うことで、「遺族」になることがあります。大切なのは、故人を悼み、その存在を心に刻み続けることなのかもしれません。

御巣鷹の尾根へ – 慰霊の道のりと現在の姿

事故現場となった群馬県上野村の山中は、墜落直後は「地獄」と表現されるほど凄惨な場所でした。しかし、今では犠牲者の魂が安らかに眠る、静かな祈りの場となっています。

慰霊登山とは?

毎年、事故が起きた8月12日を中心に、多くの遺族や関係者が御巣鷹の尾根を訪れます。これを「慰霊登山」と呼びます。

遺族の方々にとって、この登山は単なる恒例行事ではありません。

- 故人との対話の場:険しい山道を登り、墓標の前に立つことで、一年ぶりに「会いに来たよ」と故人に語りかける。この場所は、亡き家族との絆を再確認するための、大切な空間です。

- 想いの共有:同じ悲しみを抱える他の遺族と顔を合わせ、言葉を交わすことで、「一人ではない」という繋がりを感じることができます。

- 安全への祈り:二度とこのような悲劇が起きないようにと、空の安全を改めて祈る日でもあります。

コラムにもあるように、事故から40年が経ち、遺族の方々も高齢になりました。「今回が最後の登山になるかもしれない」と語る方もいらっしゃいます。その一方で、亡くなった方の孫やひ孫の世代が、親に連れられて手を合わせる姿も増えているそうです。悲しみと祈りは、確かに次の世代へと受け継がれているのですね。

御巣鷹の尾根、現在の様子

墜落現場は、地元である群馬県上野村の方々の多大な尽力によって、慰霊の場として整備されています。

- 昇魂之碑(しょうこんのひ):山の麓から続く登山道の終点、尾根の中心には、犠牲者の鎮魂と空の安全を願って建てられた「昇魂之碑」があります。毎年、この碑の前で追悼慰霊式が執り行われます。

- 墓標:碑の周辺の急な斜面には、520名の犠牲者一人ひとりの名前が刻まれた墓標が、まるで木々の一部であるかのように静かに佇んでいます。遺族は、それぞれの家族の墓標を目指して斜面を登り、花を手向け、語りかけます。

- 登山道:麓から碑までは、約800メートルの登山道が整備されています。しかし、標高1,500メートルを超える山道のため、決して楽な道のりではありません。それでも人々が登り続けるのは、そこに眠る大切な人への想いがあるからです。

慰霊登山を考えているあなたへ

もし、この場所を訪れてみたいと感じた方がいらっしゃいましたら、いくつか心に留めておいていただきたいことがあります。

| 項目 | 具体的なアドバイス |

| アクセス | 公共交通機関は非常に限られています。基本的には自家用車でのアクセスとなります。麓の駐車場から登山口までは、村が用意する送迎車を利用できます(時期による)。 |

| 服装・持ち物 | 動きやすい服装と、歩き慣れた靴(トレッキングシューズなど)が必須です。山の天気は変わりやすいため、雨具も忘れずに。夏でも涼しいことがあるので、羽織るものがあると安心です。飲み物やタオルも持参しましょう。 |

| 心構え | ここは観光地ではなく、静かに祈りを捧げる神聖な場所です。大声で話したり、騒いだりすることは慎んでください。すれ違う方々と、静かに会釈を交わすくらいの気持ちで訪れるのが良いでしょう。 |

| 安全について | 登山道は整備されていますが、急な階段や足場の悪い場所もあります。ご自身の体力と相談しながら、無理のないペースで登ることが大切です。 |

訪れることで、新聞やテレビのニュースだけでは感じることのできない、空気の重さや、時間の流れ、そしてそこに込められた多くの人々の想いを肌で感じることができるはずです。

悲しみと共に生きるということ – グリーフケアの視点から

コラムの最後に、「かけがえのない人を失わせる災厄は、残された者に何をか問う」という一節がありました。大切な人を突然失うという経験は、残された人の心と体に、深く、そして長く続く影響を与えます。

「かけがえのない人」を失うということ

家族や友人、恋人など、自分にとってかけがえのない存在を失った時、私たちの心には「悲嘆(ひたん)」または「グリーフ」と呼ばれる、ごく自然な反応が起こります。

それは、ただ「悲しい」という一言では表せない、様々な感情の嵐です。

- 深い悲しみ、寂しさ

- 現実を受け入れられない感覚(否認)

- 事故や病気に対する怒り

- 「もっと何かできたのではないか」という罪悪感

- 将来への不安や絶望

- 何も感じられない、無気力な状態

これらの感情は、時に波のように押し寄せ、自分でもコントロールできなくなることがあります。食欲がなくなったり、眠れなくなったりと、体に不調が現れることも少なくありません。これは、決してあなたが弱いからではなく、誰にでも起こりうることなのです。

心に寄り添う「グリーフケア」

こうした深い悲しみを抱えた人の心に寄り添い、支えていくプロセスのことを「グリーフケア」と呼びます。これは、特別な治療というよりも、その人が悲しみと共に生きながら、再び自分のペースで歩き出せるように、そっと隣で伴走するようなイメージです。

グリーフケアに、決まった形や正解はありません。大切なのは、その人自身の気持ちやペースを尊重することです。

- 話を聞く:無理に聞き出すのではなく、その人が話したい時に、ただ黙って耳を傾ける。相槌を打ったり、共感を示したりするだけで、心は少し軽くなることがあります。

- 気持ちを表現する場:工藤さんのように文章に綴ったり、絵を描いたり、あるいは「茜雲」のように同じ経験をした人々と語り合ったりすること。自分の内にある感情を外に出すことは、心を整理する助けになります。

- 故人を偲ぶ時間:慰霊登山のように、故人を思い出すための場所や時間を持つこと。お墓参りをしたり、遺品を整理したり、思い出話をしたりすることも、大切なケアの一つです。

- 専門家のサポート:悲しみが長く続き、日常生活に支障が出るような場合は、カウンセラーや心療内科など、専門家の力を借りることも、とても大切な選択肢です。

もし、あなたの周りに悲しみを抱えた人がいたら

もし、ご友人やご家族が、大切な人を亡くして辛い思いをしていたら、あなたはどうしますか?「何かしてあげたいけれど、何て声をかければいいか分からない…」と、戸惑ってしまうかもしれませんね。

そんな時に、少しだけ思い出してほしいことがあります。

| こうしてみませんか?(Do’s) | これは避けましょう(Don’ts) |

| 「大変だったね」と気持ちを受け止める | 「頑張って」「元気を出して」と安易に励ます |

| ただ、黙ってそばにいる | 無理に気分転換させようとする |

| 故人の思い出話を、求められたら一緒に話す | 「時間が解決してくれる」と言う |

| 具体的な手伝いを申し出る(食事の準備など) | 自分の価値観や宗教観を押し付ける |

| 「いつでも話を聞くよ」と伝え続ける | 他の人と比べたり、悲しみを評価したりする |

一番大切なのは、「あなたのことを気にかけていますよ」というメッセージを、そっと伝え続けることなのかもしれません。焦らず、急かさず、その人の歩みに合わせて、静かに寄り添ってあげてください。

記憶の継承 – 私たちにできること

40年という時間は、人の記憶を薄れさせてしまうのに十分な長さです。しかし、この事故の記憶は、決して風化させてはならないものです。では、私たちはどのようにして、この記憶を次の世代へと繋いでいけばよいのでしょうか。

なぜ事故を語り継ぐ必要があるのか

この問いに対する答えは、一つではありません。

- 空の安全を守るため:事故の原因を学び、教訓を忘れないことが、未来の安全に繋がります。「これくらい大丈夫だろう」という小さな油断が、取り返しのつかない事態を招くことを、この事故は教えてくれました。航空業界だけでなく、あらゆる仕事において、安全への意識を持ち続けるための礎となります。

- 犠牲になった方々の「生」を無駄にしないため:520名の方々には、それぞれに名前があり、家族がいて、夢がありました。私たちが事故を記憶し、語り継ぐことは、その一人ひとりが確かにこの世界に生きていたという証を守ることになります。それは、コラムにあった工藤さんの「あなたのいのちを活かすこと」という言葉にも繋がりますね。

- 命の尊さを学ぶため:当たり前のようにある日常が、いかに尊く、かけがえのないものであるか。この事故は、私たちに改めてそのことを教えてくれます。家族と「いってきます」「いってらっしゃい」と声を掛け合えること、友人と笑い合えること。その一つひとつが、奇跡のように幸せなことなのだと感じさせてくれます。

次の世代へつなぐための取り組み

事故の記憶を継承するため、様々な場所で地道な活動が続けられています。

- JAL 安全啓発センター(東京都大田区):ここには、墜落した機体の後部圧力隔壁や、損傷した座席、乗客が遺した遺書など、事故の悲惨さを物語る実物の資料が展示されています。見学は予約制で、誰でも訪れることができます。日本航空の社員は、ここで研修を受け、安全への誓いを新たにします。私たち一般人も、ここを訪れることで、事故の現実を深く学ぶことができます。

- 教育現場での伝承:学校によっては、道徳の授業などでこの事故を取り上げ、命の尊さや安全について考える機会を設けています。

- メディアによる報道:事故から節目の年になると、新聞やテレビで特集が組まれます。こうした報道に触れることも、記憶を風化させないための大切なきっかけになります。

私たち一人ひとりにできることは、大きなことではないかもしれません。でも、例えば夏が来るたびに、この事故のことを少しだけ思い出してみる。お子さんやお孫さんに、「昔、こういう悲しい事故があったんだよ」と、優しく語りかけてみる。

そんな小さな行動の積み重ねが、記憶を未来へと繋ぐ、大きな輪になっていくのではないでしょうか。

まとめ:お盆に寄せて、来し方行く末を語り合う

亡き人への追慕にかられる節目のお盆。墓前に耳を澄ませ、来し方行く末を語り合いたい。

(有料版日経新聞より引用)

日経新聞のコラムは、こんな風に締めくくられていましたね。

奇しくも、日航機墜落事故が起きたのは、お盆の時期でした。多くの人が、故郷で待つ家族のもとへ帰る途中でした。お盆は、亡くなった方の魂が、この世に帰ってくると言われる特別な時。そんな時に、この記事を読んでくださっているあなたも、今は亡き誰かのことを、ふと思い出しているかもしれません。

大切な人を失った悲しみは、完全に消え去ることはないでしょう。心の奥底に、ずっとあり続けるものなのかもしれません。でも、その悲しみは、決してあなたを一人ぼっちにするものではありません。

工藤理佳子さんが、出会うことのなかった先妻のA子さんへ想いを馳せるように。

遺族の方々が、「茜雲」や慰霊登山を通して、繋がり、支え合うように。

悲しみは、時として人と人とを結びつけ、故人との新しい関係を築かせてくれることもあります。亡き人に「耳を澄ませ」、心の中で語りかける。そうすることで、私たちはこれまでの道のりを振り返り、これからどう生きていくかを考える力をもらえるのかもしれませんね。

この記事が、日航機墜落事故という出来事を改めて深く知るきっかけとなり、そして、あなたの心にいる大切な誰かを偲ぶ、静かな時間のお手伝いができたなら、これほどうれしいことはありません。