💡 日本経済新聞 今日の日付(2025年10月26日、日曜日)朝刊春秋の要約と安全対策

夏の夕方、田んぼのあぜ道を歩いていると突然、前方でポンっと小さな火が舞い上がった。2メートルほどの高さに達するとぱっと消えた。びっくりして隣の親に聞けば「あれは狐(きつね)の花火だ」――。写真家の田中康弘さんが、秋田県である男性から聞き取った幼少期の記憶だ。

▼田中さんが著した「山怪」(山と渓谷社)には日本各地で集めた怪火の体験談や伝聞がいくつも登場する。森の中をゆく謎の光の列、扉の向こうに漂う巨大な火の玉。いわゆる「狐火」や「鬼火」と呼ばれる現象は怪異譚(たん)の代表格といえる。

Ⅰ. 昔の人を魅了した「狐火」や「鬼火」の正体とは?

コラムにも登場する「狐火」や「鬼火」は、昔から日本の怪談や民話で語られてきた神秘的な光の現象です。夜の闇にゆらゆらと現れては消えるその姿は、人々に畏れとロマンを感じさせてきました。

1. 「狐火」と「鬼火」ってどんな現象?

| 名称 | 特徴 | 伝承される場所の例 |

| 狐火(きつねび) | 狐が灯す火、または狐の嫁入りの行列の提灯だと信じられていた。田んぼや野原で多く目撃された。一列に並んで見えたり、いくつもの火が燃えたり消えたりする様子が語られる。 | 田畑、山野 |

| 鬼火(おにび) | 鬼や怨霊が発する火だと信じられていた。青白い色や赤い色で、ふわふわと漂うように見えたり、人の行く手を阻んだりする話もある。 | 墓場、湿地、沼地 |

2. 科学的に解明された「怪火」の正体

哲学者の井上円了は、科学的に説明がつく怪異を「物理的妖怪」と定義しました。これら昔ながらの「怪火」も、実は自然現象が引き起こしていると考えられています。主な説は次の通りです。

| 現象の正体 | 詳しい説明 |

| 🪷 リンの自然発火説 | 沼地や湿地などに埋まった動植物の遺骸が分解される過程で、リン化水素などのガスが発生します。このガスが空気に触れると、低い温度でも自然に燃え上がり、青白い光を放つと考えられています。特に、湿気の多い場所や墓場で目撃される「鬼火」の説明によく用いられます。 |

| ☀️ 光の異常屈折説 | 夜間、空気の層が温度差によって密度の違いを生じると、遠くの街灯などの光が普段とは違う形に屈折して、ゆらめく火のように見えることがあります。特に、遠くの灯りが見えやすい田園地帯などで目撃される「狐火」の説明として有力です。 |

| 🕯️ 燃料ガス説 | 地中から漏れたメタンガスなどが、何らかの理由で発火・燃焼することで火の玉に見えるという説もあります。 |

昔の人は、科学では説明できない光の現象を、すべて「妖怪」や「神様」の仕業と考えたのですね。自然への畏敬の念が感じられて、とてもロマンティックです。

Ⅱ. 現代の脅威!リチウムイオン電池の発火事故とその理由

コラムでは、「そうはいかぬのが現代版の怪火」として、リチウムイオン電池の発火事故に言及しています。この現代の怪火は、昔の狐火と違って人に直接危害を加える危険があり、大変深刻な問題です。

1. なぜリチウムイオン電池は発火するの?

スマートフォンやモバイルバッテリー、電動自転車など、私たちの身の回りの多くの機器に使われているリチウムイオン電池は、小型で大容量という素晴らしい利便性を持っています。しかし、その高いエネルギー密度の裏側には、熱暴走しやすいというリスクが潜んでいます。

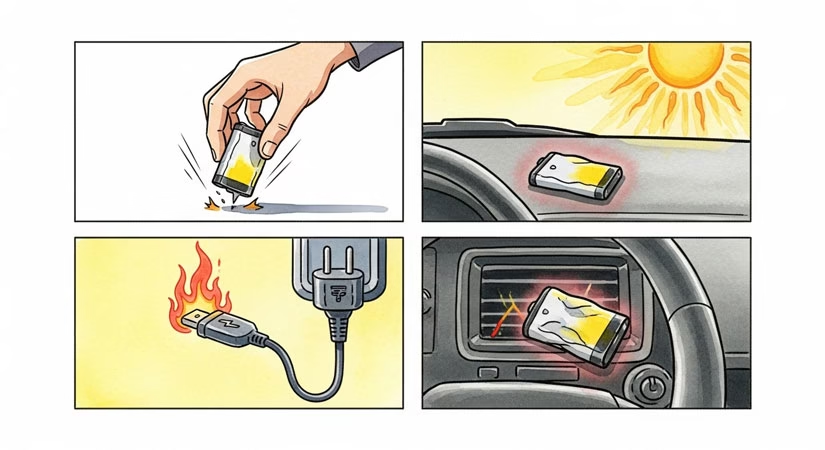

| 発火の主な原因 | どのような状態? |

| 🔨 物理的な衝撃 | 落下させたり、強くぶつけたりすることで、電池内部のセパレーター(電極を分ける膜)が破れ、プラスとマイナスの電極が触れてしまう(内部短絡)。 |

| 🔋 過充電・過放電 | 基準以上の電圧で充電したり、使い切って電圧が極端に低くなったりすることで、電池の内部構造が損傷し、不安定になる。 |

| 🔥 外部からの熱 | 高温になる場所に放置することで(車内や直射日光下など)、電池内部の温度が上がり、「熱暴走」を引き起こす。 |

| 🗑️ 劣化による内部損傷 | 何度も使用を繰り返すうちに、電池内部に異物が生成されたり、セパレーターが劣化したりして、内部短絡の原因となる。 |

2. 発火時の「熱暴走」のメカニズム

リチウムイオン電池の発火は、一気に温度が上昇する「熱暴走」という現象が原因です。

- 異常の発生: 衝撃や過充電などで電池内部に異常が起き、局所的に発熱が始まります。

- 連鎖的な温度上昇: 発生した熱が周りの電解液を温め、分解ガスが発生します。さらに、このガスの反応がまた熱を生み出し、温度がどんどん上がっていきます。

- 発火・破裂: 数百度に達すると、最終的に電池ケースが破裂してガスが噴出し、炎を上げることになります。

まさに、誰も予想できないタイミングで「いきなり危険な炎が立ち上る」現代の「怪火」なのです。

Ⅲ. 自分と家族を守る!リチウムイオン電池の安全な使い方と処分方法

コラムでも指摘されているように、企業や国の規制だけではなく、「使う側も利便性の陰に潜むリスクにもっと目を凝らすべき」です。私たちはどのように現代の怪火と付き合っていけばよいのでしょうか。

1. 日常で注意したい「安全な使い方」チェックリスト

私たちがすぐに実践できる、モバイルバッテリーやスマホなどのリチウムイオン電池製品を安全に使うための注意点をご紹介します。

| 対策カテゴリー | 具体的な行動 |

| ⚠️ 異常時の対応 | 少しでも膨らんできた、異様な熱さを感じる、変な臭いがする、といった異常を見つけたら、すぐに使用を中止しましょう。 |

| 🔌 充電時の注意 | 誰も見ていない場所(就寝中など)や、燃えやすいものの近くでの充電は避けましょう。充電が終わったらコンセントから抜く習慣をつけましょう。 |

| 🌡️ 温度管理 | 真夏の車内や直射日光の当たる場所など、高温になる場所に放置するのは厳禁です。 |

| 💥 衝撃・圧力 | 強い衝撃を与えたり、重いものを乗せて圧力をかけたりしないよう、丁寧に扱いましょう。 |

| 🔧 非純正品の回避 | 安すぎる非純正の充電器やケーブルは、過充電を防ぐ保護回路が不十分な場合があるため、使用を避けるのが賢明です。 |

特に、モバイルバッテリーなどはカバンの中で鍵など硬いものと一緒に持ち歩くことが多いですよね。衝撃で電池に傷がつかないよう、専用のケースに入れるなどの工夫がおすすめです。

2. 処分や廃棄にも細心の注意を!

使わなくなったリチウムイオン電池や、寿命が来てしまった製品の処分方法も非常に重要です。

1. 危険な捨て方!絶対に避けて!

- 燃えないゴミ・資源ゴミとして自治体のゴミに出す:収集車や処理施設で、他のゴミとの摩擦などで発火事故につながるケースが多発しています。

- 端子部分をテープで保護しない:金属部分が露出したままの電池は、他の金属と触れると短絡(ショート)し、発火の危険があります。

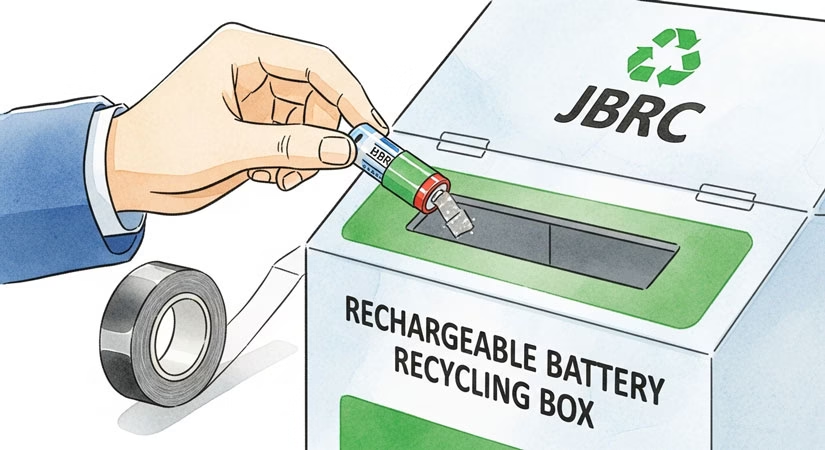

2. 正しい処分方法

- 家電量販店や販売店へ持ち込む:ほとんどの家電量販店やホームセンターには、使用済みの充電式電池を回収する「リサイクルボックス」が設置されています。一般社団法人JBRCが回収・リサイクルを行っています。

- 自治体の指示に従う:自治体によっては、有害ゴミや特別な回収日に指定している場合があります。必ずお住まいの地域のゴミ出しルールを確認しましょう。

- 端子部分は絶縁処理を:回収に出す前には、発火を防ぐため、電池の金属端子の部分をビニールテープなどで覆い、絶縁処理をしましょう。

Ⅳ. 昔と今、二つの「火の玉」から学ぶリスクへの向き合い方

昔の人は、狐火や鬼火を「人に危害を加えないけれど不思議なもの」として受け入れ、物語にして語り継ぎました。一方、現代の火の玉であるリチウムイオン電池の発火は、私たちの生活の利便性の「陰」に潜む、実害を伴うリスクです。

1. 昔の知恵に学ぶ「物理的妖怪」との付き合い方

哲学者の井上円了は、狐火のような自然現象を「物理的妖怪」と定義し、科学の力でその正体を明らかにしようとしました。

現代の私たちがリチウムイオン電池の発火事故を防ぐためにも、この姿勢が大切です。

| 昔の怪火(狐火・鬼火) | 現代の怪火(リチウムイオン電池) |

| 正体不明のロマン:正体が分からなかったからこそ、物語が生まれ、人が驚き、楽しめた。 | 科学で解明できるリスク:原因とメカニズムは解明されている。だからこそ、対策が可能。 |

| 危害を加えない:基本的に、直接的な危険はなかった。 | 危害を加える:発火や爆発により、人命に関わる重大な事故につながる。 |

私たちは、リチウムイオン電池という「物理的な力」を持った現代の道具を、昔の人が自然現象を理解しようとしたように、正しい知識を持って扱う必要があります。

2. 「利便性」と「安全」のバランスを見直す

コラムの結びにあるように、私たちは「なんとしても封じ込める術を見つけねば」なりません。それは、過度な不安に陥ることではなく、「便利だけど、危険性も持っている」という真実をしっかり認識することから始まります。

- 「充電しっぱなし」や「高温の車内放置」は、「便利」ではなく「危険」な行動であることを認識しましょう。

- モバイルバッテリーを過信せず、異常を感じたらすぐに使用をやめるという心構えが、私たち自身と家族の安全を守る一番の方法です。

科学技術が進んでも、リスクはゼロにはなりません。昔の人が狐火に「驚き」ながらも共存していたように、私たちは現代の道具の力を理解し、賢く付き合っていくことが求められています。安全な使い方を今日から実践して、安心・快適なデジタルライフを送りましょう!