「最近、家の近くにやたらと小さいスーパーが増えてない?」

「コンビニなのに、なんだかおしゃれで野菜も充実してるお店がある!」

そう感じている方も多いのではないでしょうか?実はこれ、小売業界で今、最も熱いトレンドである「小型フォーマット戦略」なんです。

この戦略は、私たちの暮らしを便利にするだけでなく、小売企業の生き残りにとっても鍵を握る、とっても重要なもの。

この記事では、「小型フォーマットって何?」という基本的な疑問から、成功事例、そして導入する上での注意点まで、プロのライター目線で分かりやすく解説していきますね。これを読めば、あなたも小売業の「小さな巨人」たちの秘密がまるっと分かりますよ!

1. 小型フォーマットとは何か?〜時代背景と定義〜

まずは、この話題の主役である「小型フォーマット」がどんなものか、しっかり見ていきましょう。

1.1. 小売業の「小型フォーマット」の定義

「小型」と聞くと、「ただ小さいお店」というイメージかもしれませんが、小売業でいう小型フォーマットは単なるサイズの問題だけではありません。

簡単に言うと、小型フォーマットとは「従来の標準的な店舗よりも面積を縮小し、その立地やターゲットに合わせて機能や品揃えを極限まで最適化した店舗形態」のことです。

| 業態 | 標準的な店舗のイメージ | 小型フォーマットのイメージ |

| 食品スーパー | 郊外の大型駐車場付き、約1,000坪以上 | 駅前や都心、約100~300坪のミニスーパー |

| ドラッグストア | 駐車場付きで食品も扱う総合型 | 駅ビル内やオフィス街の都市型・化粧品特化型 |

| 家電量販店 | 郊外の巨大店舗 | 駅前のテック系小型専門店、修理・体験特化型 |

重要なのは、「小さくても、お客さんが本当に欲しいものやサービスを過不足なく提供する」という点です。つまり、機能を絞り込んで再構築しているんですね。

1.2. 小型フォーマットが注目される背景

なぜ今、多くの企業がわざわざ店舗を小さくするのでしょうか?そこには、私たちの暮らしや社会環境の大きな変化が深く関わっています。

1.2.1. 消費者行動の変化(近場・少量の購買頻度増加)

「昔は週末に車で大型スーパーにまとめ買いに行っていたけど、今はネットスーパーやコンビニで毎日少しずつ買うわ」という声、よく聞きますよね。

- 単身世帯の増加:核家族化や単身世帯が増え、大量購入の必要性が減少しました。

- 時短ニーズ:仕事や育児で忙しい現代人は、「買い物の時間そのもの」を短縮したいと思っています。家から近い、職場の途中にある、といった利便性が重視されます。

- 即食・中食ニーズの高まり:調理済みのお惣菜(中食)や、すぐに食べられる食品への需要が高まり、少量でも頻繁に購入するスタイルが定着しました。

💡【疑問を先取り】「結局、ネットスーパーがあればいいんじゃない?」と思うかもしれませんが、小型店は「今すぐ欲しい」「実物を見て選びたい」というニーズに応えられる点で、ECにはない強みを持っています。

1.2.2. 都市部・郊外での出店戦略

大型店が飽和状態にある中で、企業は新しい出店場所を探す必要に迫られています。

- 立地制約の克服:都市部の駅前やオフィス街など、大きな土地が確保できない場所でも出店が可能です。

- ドミナント戦略:特定の地域に小型店を集中して出店することで、地域シェアを独占し、物流効率も高める戦略です。

- 郊外の細分化:郊外でも、住宅地の真ん中など、大型店から距離がある「買い物難民」エリアをカバーできます。

1.2.3. 物流・ECとの連携(ラストワンマイル戦略)

小型店は、単なる「販売場所」以上の役割を持ち始めています。

ECサイトで購入した商品を店舗で受け取ったり、返品したりできる場所として、あるいは、店舗から直接顧客宅へ商品を届ける「ラストワンマイル配送の拠点」として、物流ネットワークの一部になりつつあります。この機能を持つ小型店は、もはや「ミニ倉庫」と言っても過言ではありません。

2. 主要な小型フォーマットの類型と事例

「小型フォーマットって具体的にどんなお店があるの?」ということで、私たちが日常でよく目にする代表的な事例を見ていきましょう。

2.1. 食料品を中心とした小型フォーマット

食料品は、小型フォーマットの主戦場です。毎日の買い物に直結するため、企業の競争も激しい分野です。

| 類型 | 代表的な事例 | 成功のポイント |

| ミニスーパー | マルエツ プチ、ライフのセントラルスクエア、まいばすけっと | 1人暮らしや共働き世帯向けの即食・カット野菜に特化。都心駅近に集中出店し、利便性を追求。 |

| コンビニエンスストア(CVS) | 各社(セブン-イレブン、ファミリーマート、ローソン) | 圧倒的な高密度出店。銀行ATM、公共料金支払いなどのサービス機能で差別化。最近はプライベートブランド(PB)食品の質も向上。 |

2.1.1. ミニスーパー・小型食品スーパー

【事例:マルエツ プチ】

都市部の駅前や住宅地に積極的に出店しているミニスーパーです。

- 生鮮品の絞り込み: 広い売り場で全種類を揃えるのではなく、「売れ筋」「旬のもの」に絞って陳列。鮮度を維持しつつ、品揃えの迷子を防いでくれます。

- 日配品・即食(中食)の強化: 少量パックの精肉・鮮魚や、調理済みのお惣菜、サラダのコーナーが充実しています。これは、忙しい私たちにとって、夕食の準備を時短してくれる強力な味方ですよね。

2.1.2. コンビニエンスストア(CVS)

言わずと知れた小型フォーマットの代表格。最近は、単なる「便利」を超えた進化を遂げています。

- サービス機能の拡充: 宅配便の取り扱い、クリーニング受付、そして地域によっては調剤薬局併設など、「暮らしのインフラ」としての機能を強化しています。

- オフィス特化型: オフィスビル内に展開される小型店では、ランチやドリンク、文具に特化し、逆に生鮮食品は置かないなど、立地によって品揃えを大胆に変えています。

2.2. 非食料品・専門小売業の小型フォーマット

食品以外でも、小型化の波は進んでいます。

- 【事例】ドラッグストアの小型店: 都市部の駅前や商業施設内に出店し、化粧品やサプリメント、小型の日用品に特化しています。従来の郊外型店舗が持つ広大な売り場や駐車場は不要で、通勤・通学途中の「ついで買い」を狙っています。

- 【事例】アパレル・雑貨等の小型専門店:

- 以前はショッピングモール内の広い区画が主流でしたが、最近は路面や駅ビルに、あえて小さな店舗を出しています。

- 特徴は、店舗を「ショールーミング機能」と「受け取り拠点化」として活用していることです。

👗【ショールーミング機能とは?】

ネットで見て気になった商品を、店舗で実際に手に取ったり試着したりできる機能です。在庫は置かず、気に入ったらその場でネット注文してもらうことで、店舗の在庫リスクを抑えることができるんです。アパレル業界ではこの「ゴルディロックスゾーン戦略(大きすぎず、小さすぎない最適サイズ)」が注目されています。

2.3. 特殊な小型フォーマット

さらに進化しているのが、特定の機能に特化した特殊な小型店です。

2.3.1. ゴーストストア/ダークストア(販売なし、フルフィルメント専用)

- 一般のお客さんは入れない、配送専用の小型倉庫のことです。

- 都心の住宅街の中に設置され、ネットで注文が入ると、スタッフがすぐに商品をピッキングし、バイクや自転車で数十分以内に配送してくれます。

- これは、EC化が進む中で、「即時配送(クイックコマース)」の需要に対応するために生まれた、最新の小型フォーマットです。

2.3.2. 無人・省人化店舗(テクノロジーを活用した超小型店)

- セルフレジやAIカメラを活用し、スタッフが常駐しない、あるいは極めて少ない人数で運営される小型店です。

- 人件費を大幅に削減できるため、人通りの少ない立地や、オフィスビル内の専用スペースなど、これまで採算が合わなかった場所でも出店が可能になりました。

3. 小型フォーマットのビジネスモデルと機能

小型フォーマットが成功するために、企業は店舗を小さくするだけでなく、「中身」を徹底的に工夫しています。単なる縮小ではない、その革新的なビジネスモデルを見ていきましょう。

3.1. 小型店の強みを最大化する「MD(マーチャンダイジング)」戦略

MDとは、簡単に言えば「お店に置く商品を決めて、どう陳列するかという戦略」のことです。店舗が小さいからこそ、このMD戦略が生命線になります。

3.1.1. 生鮮・冷凍食品の絞り込み

「広いお店でしか生鮮品は売れない」という常識を覆しました。

- 売れ筋・高回転率に特化: 季節や地域で売れる商品を見極め、敢えて品目を減らします。これにより、鮮度が落ちる前に売り切ることができ、フードロス(食品廃棄)の削減にもつながります。

- 冷凍食品の充実: 冷凍技術の進化により、昔と違って「美味しい冷凍食品」が増えました。小型店では、保存がきく冷凍食品の棚を大きくすることで、限られたスペースで豊富な品揃えを実現しています。

3.1.2. 個食・即食(中食)の強化と品揃え

忙しい現代人をターゲットにする小型店では、この分野の充実が欠かせません。

- ワンストップニーズへの対応: 「お惣菜だけ」「パンだけ」を買いに行くのではなく、「今日の夕食に必要なものを全てこの一箇所で済ませたい」というニーズに応えるため、質の高いお弁当、サラダ、調理済みミールキットなどが中心に置かれます。

3.1.3. 地域ニーズに合わせた品揃えの柔軟な変化

小型店は、その立地に応じて「お店の顔」を変えることができます。

| 立地 | ターゲット層 | 強化する品揃えの例 |

| オフィス街 | ビジネスパーソン | ドリンク、エナジー系食品、ビジネス文具、充電器 |

| 住宅地 | 単身・高齢者 | 少量パックの生鮮品、介護用品、地域の名産品 |

| 観光地 | 観光客 | お土産、限定スイーツ、旅行用品、ご当地ドリンク |

3.2. 効率的な店舗運営とシステム

人件費が高騰する今、小型店が利益を出すには、「いかに人を介さずに運営するか」が重要になります。

3.2.1. フロントシステムによる省人化

- セルフレジ・セミセルフレジ: 導入が進み、レジ打ちのスタッフ数を減らしています。

- オーダーシステム: イートインやテイクアウトの注文を、タブレットやスマホで行うことで、注文を受けるスタッフが不要になります。

3.2.2. バックエンドシステムによる効率化

- 在庫管理の自動化: RFID(無線ICタグ)やAIカメラで、どの商品が、いつ、どこにどれだけあるかをリアルタイムで把握し、在庫チェックの時間を大幅に短縮します。

- 物流連携: 店舗に届く荷物のサイズや個数を最小限にし、店舗での仕分けや品出しの作業を減らす工夫がされています。

3.2.3. DXによる運営の効率化

「この商品、本当に明日もこの数だけ発注して大丈夫かな?」

この疑問を解消してくれるのが、AIです。

- AIを活用した発注・品出しの最適化: 過去の販売データ、天気予報、地域のイベント情報などをAIが分析し、「明日売れる数」を予測してくれます。これにより、発注ミスや品切れ、売れ残りを最小限に抑えることができるんです。

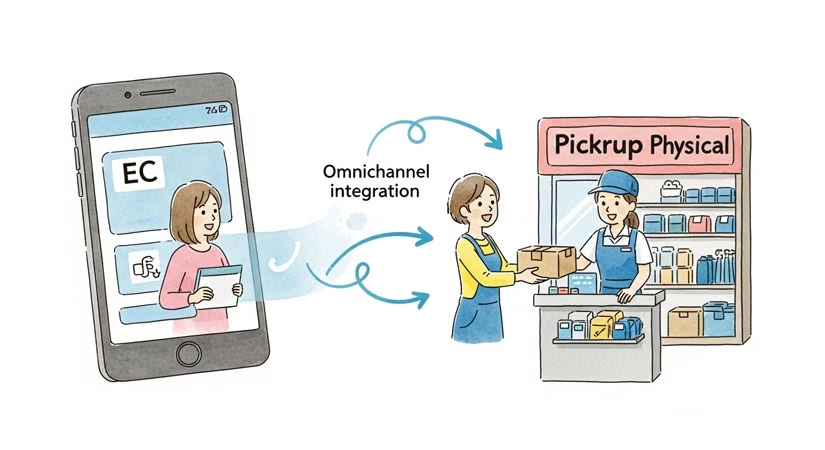

3.3. オムニチャネルにおける小型店の役割

「オムニチャネル」とは、ECサイト、実店舗、カタログなど、全てのチャネルを連携させて、お客さんがどこからでもストレスなく買い物できる環境のことです。

このオムニチャネル戦略において、小型店は非常に重要な役割を果たします。

| 小型店のオムニチャネル機能 | 役割とメリット |

| EC商品の受け取り/返品拠点 | ネットで買ったものを、都合の良い時間に自宅近くの小型店で受け取れるため、宅配ボックスがない人や、外出中に受け取りたい人にとって利便性が向上します。 |

| ショールーミング機能 | (前述の通り)在庫を持たず、体験と注文に特化することで、店舗運営のコストを抑えられます。 |

| ラストワンマイル配送のハブ | 倉庫から遠い場所にある顧客にも、店舗から直接配送することで、配送時間を短縮し、送料を抑えることができます。 |

4. 小型フォーマット戦略のメリットと留意点

小型フォーマットが「小売の救世主」のように見えますが、もちろんメリットばかりではありません。導入を検討する上で知っておくべき「光と影」を見ていきましょう。

4.1. 小型フォーマットのメリット

小型フォーマットの最大の魅力は、その機動力の高さとコスト効率にあります。

- 出店コストの抑制と早期損益分岐点

- 大きな土地や建物を必要としないため、初期投資(イニシャルコスト)を大幅に抑えられます。

- 店舗面積が小さいため、家賃や光熱費などのランニングコストも安く済み、売上が安定すれば早期に利益(損益分岐点)を出しやすいのが強みです。

- ドミナント戦略による地域シェアの確保

- 狭いエリアに集中して出店することで、競合他社が入り込む余地をなくし、地域のお客さんを囲い込むことができます。

- 集中出店は、商品の配送ルートを効率化させ、物流コストの削減にもつながります。

- 顧客との距離が近い「コミュニティ拠点」としての機能

- 大型店では難しい、店員とお客さんとの親密なコミュニケーションが生まれやすいです。

- 特に高齢化が進む地域では、「顔なじみの店員がいる」という安心感が、お店のファンを増やす重要な要素になります。

4.2. 成功のための留意点・デメリット

「小さくすれば成功する」というほど単純ではありません。小さな店舗だからこそ、気をつけなければならない点があります。

| 留意点 | なぜ問題になるか | 解決策のヒント |

| 在庫管理の難易度 | スペースが限られているため、倉庫に在庫をストックできません。品切れは即、機会損失につながります。 | AIやIoTを活用した超精密な需要予測と自動発注システムの導入が必須です。 |

| オペレーションの複雑化 | スタッフが少ないのに、販売、品出し、レジ、そしてECの受け取り・配送対応など、一人あたりの作業が増えます。 | タスクの標準化と、AIによるルーティン業務の自動化が求められます。 |

| 品揃えの限定性 | 広いお店にある「ついでに買うもの」がないため、大型店に顧客を奪われる可能性があります。 | **「このお店に来れば、これが必ず手に入る」**という、独自のキラー商品やサービス(例:地域特有のパン、地元の農産物など)を必ず作ること。 |

💡【専門用語を言い換え】

オペレーションとは、お店を動かすための「日常の業務・作業」のことです。小型店では、この日常の作業が、一人に集中しがちで負担が増える、ということです。

5. 小型フォーマットの今後の展望と成功への鍵

小型フォーマット戦略は、もはや「トレンド」ではなく、「小売業の新しい標準」になりつつあります。この競争を勝ち抜くために、企業がこれからどこに力を入れていくべきか、その展望と成功の鍵を見ていきましょう。

5.1. 競争優位を確立するための重点戦略

5.1.1. テクノロジー活用による徹底した生産性の追求

今後、人手不足はさらに深刻化します。小型店で利益を確保し続けるには、テクノロジーへの投資が不可欠です。

- ロボティクス: 品出しや清掃など、単純作業をロボットに任せます。

- 完全キャッシュレス: 現金管理は手間がかかるため、キャッシュレス決済のみに対応することで、レジ締め作業をゼロにします。

5.1.2. 地域密着と顧客データの活用によるパーソナライズ

小型店最大の強みは、地域との近さです。

- データ分析: 購買履歴や時間帯のデータを徹底的に分析し、「この店舗の半径500m圏内の人たちが本当に求めているもの」だけを置くようにします。

- 例:「平日の夕方には、Aマンションに住む共働き世帯向けの冷凍ミールキットを増やす」といった、ピンポイントな品揃えの調整です。

- コミュニティ形成: 地域住民向けのイベント開催、掲示板の設置など、単なる買い物場所ではなく、「地域になくてはならない場所」になることが、リピーター獲得につながります。

5.1.3. 物流ネットワークとのシームレスな連携

小型店は、ECや大型倉庫と切り離して考えることはできません。

- フルフィルメント機能の強化: 「お店で販売する商品」と「ECで売れて配送待ちの商品」を、同じ店舗で効率よく管理・出荷できる体制を整える必要があります。

- 共同配送: 競合他社であっても、共同で物流の仕組みを持つことで、配送コストを下げ、持続可能な運営を目指す動きも出てきています。

5.2. まとめ:小型フォーマットは「立地の良さ」と「機能の最適化」の融合

いかがでしたでしょうか。

「小売業の小型フォーマット」は、単に店舗を小さくすることではなく、「立地の良さ」という最大の武器を最大限に活かし、「顧客が本当に必要とする機能」を最新のテクノロジーで最適化した、現代の新しい小売の形なんですね。

私たちの生活はどんどん忙しくなり、利便性への要求は高まる一方です。これからは、大きな店舗が全てを賄う時代ではなく、「必要なものを、必要な時に、必要な量だけ」提供してくれる、機動力のある小さな店舗が、私たちの暮らしを支えてくれるでしょう。

もし、あなたが小売業界のビジネスに関わっているなら、この小型フォーマット戦略は、新たな成長の突破口になるはずです。

ぜひ、今回ご紹介した成功事例や留意点を参考に、未来の戦略を考えてみてくださいね!