みなさん、こんにちは。最近、テレビやニュースで「線状降水帯」という言葉をよく耳にするようになりましたよね。

「また大雨かぁ」「どうせ大丈夫でしょ」なんて思っていませんか?

実は、日本は世界的に見ても災害の多い国で、特に近年、集中豪雨や台風による水害がどんどん増えているんです。私も以前は「ハザードマップって何となく難しそう…」と思っていた一人なのですが、いざ調べてみると、自分の命や大切な人を守るための、とっても重要な情報が詰まっていることがわかりました。

ハザードマップは、まるで道案内をしてくれる「地図」のようなもの。洪水が起きた時に「どこが危険で、どこに逃げればいいのか」を教えてくれる、私たちにとっての羅針盤なんです。

今回は、そんなハザードマップの「見方」や「使い方」を、誰でも分かるように優しく解説していきますね。

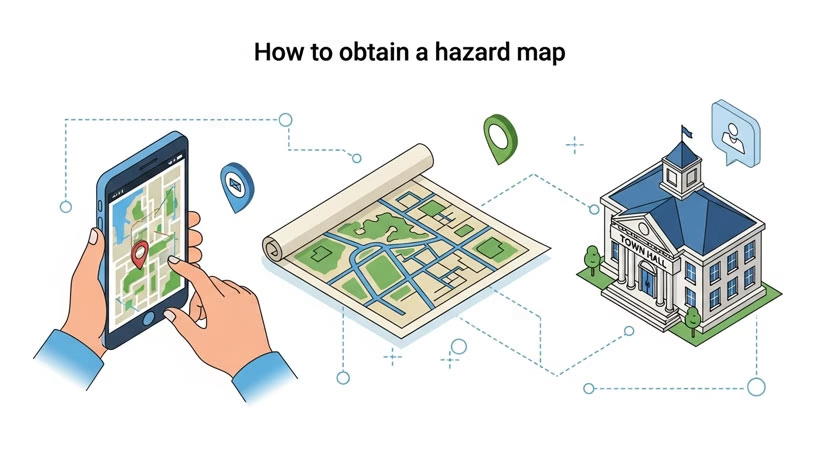

1. 洪水ハザードマップの「見つけ方・入手方法」

「ハザードマップってどこにあるの?」という疑問、当然ですよね。私も最初そう思いました。

一番手軽なのは、インターネットでサクッと調べる方法です。

オンラインで確認する(最も手軽な方法)

パソコンやスマホがあれば、いつでもどこでも確認できるのがオンラインの便利なところ。特に、普段あまり災害について考えない人でも、まずは気軽に見てみてほしいなと思います。

- 市区町村の公式サイトから「(お住まいの地域) 洪水ハザードマップ」と検索してみてください。ほとんどの自治体が、公式サイトでハザードマップを公開しています。地図上に自分の家をマークして、浸水のリスクを簡単に調べることができますよ。「え?うちの地域は大丈夫じゃないの?」って思っている人もいるかもしれません。でも、国土交通省のデータによると、全国の約90%の市区町村が洪水ハザードマップを作成しているんです。それだけ、全国的に水害のリスクが身近になっている証拠なんですね。例えば、大阪にお住まいの方でしたら、大阪市の公式サイトにある「大阪市防災マップ」がとても便利です。「防災マップ」のページに行くと、洪水だけでなく、津波や高潮の浸水想定区域も確認できます。大阪府の公式サイトでも、各市町村のハザードマップへのリンクがまとめられているので、とても分かりやすいですよ。

- 国土交通省「ハザードマップポータルサイト」の活用「うちの自治体のサイト、どこにあるか分からない!」という場合は、国土交通省が運営する「ハザードマップポータルサイト」が便利です。このハザードマップポータルサイトは、全国の洪水、土砂災害、津波などのハザードマップを一括で検索できるサイトです。複数の災害リスクをまとめて確認したいときに、とっても役立ちます。

オフラインで入手する

「スマホは苦手…」「やっぱり紙で見たい」という方もご安心ください。紙媒体のハザードマップもちゃんと用意されています。

- 市区町村役所の窓口で配布お住まいの市区町村役場の窓口に行けば、無料でハザードマップをもらうことができます。窓口の担当者さんに直接質問できるのも良い点ですね。「この地域は〇〇川が氾濫した場合のリスクが高いんですよ」なんて、より具体的な話が聞けるかもしれません。

- 新聞折り込み、全戸配布など防災意識を高めるために、自治体が定期的に新聞の折り込みに入れたり、全戸配布で各家庭に届けたりしている場合もあります。もし手元に届いたら、ぜひ家族みんなで見る機会を作ってみてくださいね。

2. 洪水ハザードマップの「見方」をマスターする

いざハザードマップを手に入れたり、オンラインで開いたりしても、「なんか色がいっぱいあって、よくわからない…」と感じる人も多いはず。私もそうでした。

でも、見るべきポイントはたったの3つだけです。

見るべきポイント1:浸水深・浸水範囲

ハザードマップの一番重要な情報が「浸水深(しんすいしん)」と「浸水範囲」です。

地図上に青や紫、赤など、色分けされた部分がありますよね。これが「洪水で水に浸かる可能性のあるエリア」と「その深さ」を示しています。

| 色 | 浸水深 | 浸水の目安 |

| 水色 | 0.5m未満 | 大人のくるぶしくらい |

| 黄色 | 0.5m〜3.0m未満 | 大人の腰の高さくらい |

| 赤色 | 3.0m〜5.0m未満 | 1階の天井近くまで |

| 紫色 | 5.0m以上 | 2階の天井近くまで |

「うちのあたり、黄色だ!」「ここは赤色なんだ…」と、目で見て直感的に理解できるのが良いところ。この浸水深を知ることで、「もしも」の時にどこまで水が来るかイメージが湧き、具体的な対策を立てることができます。

例えば、浸水深が0.5m未満のエリアでも、小さな子供は歩けなくなってしまいます。また、たとえ浸水しないエリアに住んでいても、職場や通学路、よく行くお店が浸水する可能性があります。自分の生活圏を広くチェックすることが大切です。

見るべきポイント2:避難場所・避難所

水害から命を守るためには、「避難」が最も重要です。ハザードマップには、どこに避難すればいいのか、その場所がちゃんと示されています。

- 指定された避難所(避難ビル、公民館、学校など)ハザードマップには、指定された避難所がマークされています。多くの場合、避難所は浸水リスクの低い、安全な場所に設定されています。避難所だけでなく、避難する時の「経路」も確認しておきましょう。いつも通っている道が浸水する可能性もあるので、複数の避難ルートをシミュレーションしておくことが大切です。

- 一時的な避難場所と避難所の違い「避難場所」と「避難所」という似た言葉がありますが、実は意味が少し違います。「避難場所」は、命の危険が迫った時に一時的に身を守る場所(例:公園、広場など)です。「避難所」は、家を失った人が避難生活を送る場所(例:体育館、公民館など)です。これらの違いを知っておくと、とっさの時にも冷静に行動できますよ。

見るべきポイント3:危険箇所・情報

ハザードマップは、洪水情報だけではありません。地域の危険な場所も教えてくれます。

- 土砂災害警戒区域、急傾斜地などの情報も合わせて確認大雨で洪水と同時に、土砂災害が起こる可能性もあります。特に、川沿いや山が近い場所に住んでいる方は、洪水だけでなく、土砂災害のハザードマップも併せて確認するようにしてくださいね。

3. 洪水ハザードマップを「活用」した3つの防災アクション

ハザードマップは「見て終わり」ではありません。ここからが本番です。

マップで分かった情報を基に、具体的な行動に移しましょう。

アクション1:避難計画を立てる

家族みんなでハザードマップを広げて、防災会議を開いてみましょう。

| 計画のポイント | 具体的な話し合いの内容 |

| 避難場所と集合場所の確認 | 家族がバラバラの場所にいるときに、どこで合流するか決めておく。 |

| 避難経路のシミュレーション | 浸水しない安全なルートをいくつか考えておく。夜間を想定して懐中電灯を持って歩いてみるのも効果的。 |

| 避難のタイミングの共有 | 「このレベルになったら避難しよう」など、事前にルールを決めておく。 |

「いやぁ、うちの夫はなかなか真剣に聞いてくれないのよ…」なんて方もいるかもしれません。そんな時は、「ねぇ、もしものことがあったらどうする?子供たちのために一緒に考えておかない?」と優しく話しかけてみてください。きっと真剣に向き合ってくれますよ。

アクション2:自宅の危険度を把握する

ハザードマップで自宅の浸水深が分かれば、やるべき対策が具体的に見えてきます。

- 浸水深が0.5m未満のエリア1階の低い位置にある家電製品や家具を2階に移動させる準備をしておきましょう。玄関からの浸水を防ぐために、土のうや水のうを用意しておくのも効果的です。

- 浸水深が3.0mを超えるエリアこの深さになると、1階に留まるのは非常に危険です。避難所への避難を第一に考え、垂直避難(家の2階以上への避難)も検討する必要があります。

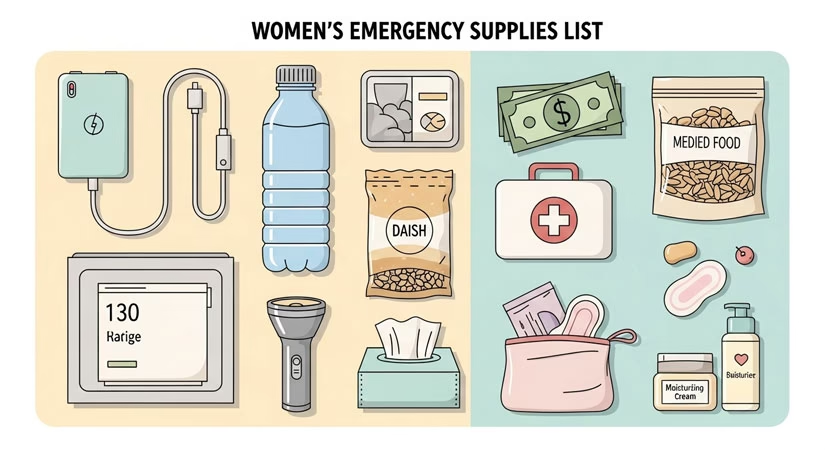

アクション3:避難準備リストを作成する

避難する時に「あれもこれも持って行きたい!」と焦ってしまいますよね。そうならないためにも、事前に準備リストを作っておくのがおすすめです。

- 非常用持ち出し袋の中身を確認・更新する水、食料(3日分)、懐中電灯、モバイルバッテリー、医薬品、着替え、現金、貴重品など、必要なものをリストアップして、定期的に中身を確認しましょう。特に女性は、生理用品やメイク落としシート、乾燥を防ぐための保湿クリームなど、普段使っているものを加えておくのがおすすめです。

- 備蓄品の確認防災用の備蓄食料や水は、最低でも3日分、できれば1週間分あると安心です。「うちの非常食、賞味期限切れだった!」なんてことにならないように、年に一度はチェックするようにしましょう。

4. 実際の水害発生時の「行動」シミュレーション

ハザードマップで対策を立てていても、実際に水害が起きた時にどう動けばいいのか、不安ですよね。

ここでは、いざという時の行動について解説します。

避難情報(警戒レベル)の確認

テレビやラジオ、スマホの通知などで、避難情報が発表されます。この情報は「警戒レベル」として示され、私たちの「取るべき行動」を教えてくれます。

| 警戒レベル | 名称 | 私たちの取るべき行動 |

| 警戒レベル1 | 早期注意情報 | 気象情報をチェックする |

| 警戒レベル2 | 大雨注意報 | ハザードマップで避難経路を確認する |

| 警戒レベル3 | 高齢者等避難 | 避難に時間がかかる人は避難を開始する |

| 警戒レベル4 | 避難指示 | 全員避難! 今すぐ安全な場所に避難する |

| 警戒レベル5 | 緊急安全確保 | 命を守るために最善の行動を取る |

特に重要なのが「警戒レベル4 避難指示」です。

「まだ大丈夫かな…」と迷わず、必ず避難を開始してください。これは、命を守るための最終勧告です。

気象庁のデータによると、平成28年以降、避難指示が出された後でも避難しなかった人が犠牲になった事例が多数報告されています。「まさか自分が…」と思わずに、指示が出たらすぐに避難することが大切です。

安全な避難方法

「避難は車でいいんじゃない?」と思う方もいるかもしれません。でも、原則として徒歩で避難するのが一番安全です。

- 車での避難が推奨されない理由

- 道路が渋滞して逃げ遅れるリスクがある

- 水没した道路では、ドアが開かなくなる、エンジンが停止するなど車内に閉じ込められる可能性がある

- 水深30cmでも車が動かなくなることがある

- 増水した道路を歩かない「このくらいなら大丈夫かな」と、少しの増水でも安易に道路を歩くのは危険です。水の中は、マンホールが開いていたり、側溝がどこにあるか分からなかったりして、足元が非常に不安定です。水深が膝の高さ(約30cm)を超えると、大人の女性でも歩くのが難しくなります。

5. まとめ:今日からできる3つの防災対策

いかがでしたか?

ハザードマップは「怖いもの」ではなく、「私たちを助けてくれる、心強い味方」です。

今日からできる3つの防災対策を改めて確認して、備えておきましょう。

- ハザードマップをすぐに確認するまずはスマホやパソコンで「(お住まいの地域) 洪水ハザードマップ」と検索してみてください。

- 避難場所・避難経路を家族で共有するマップを見ながら、家族で避難のシミュレーションをしてみましょう。

- 避難準備リストを見直すいざという時に困らないように、非常持ち出し袋の中身を確認し、必要に応じて買い足しておきましょう。

「備えあれば憂いなし」という言葉があるように、普段から少しずつ準備をしておくことで、災害が起きた時も冷静に対応することができます。

この記事が、みなさんの防災意識を高めるきっかけになれば嬉しいです。

最後まで読んでいただき、ありがとうございました。