日本経済新聞 2025年8月26日 春秋の要約とプラスチック問題

「エイリアン的な物質」という言葉から考えるプラスチックの不思議

日本経済新聞のコラム「春秋」に、詩人の谷川俊太郎さんが昭和期に書かれたエッセーが紹介されていました。その中で、谷川さんはビニールのことを「どう考えてもエイリアン的な物質だ」と表現されています。

木や金属と違って朽ちることがなく、「どんなにきたなくなっても、原形をとどめているのを見るとぞっとする」と書かれているのです。

「ヴィニールというのはどう考えてもエイリアン的な物質だ」。谷川俊太郎さんは昭和期のエッセーにそんなことを書きとめた。木や金属が朽ちるのと違い不死なのだ、と。「どんなにきたなくなっても、原形をとどめているのを見るとぞっとする」(「ヴィニール」)

▼ここでいうビニールをより広くプラスチックと読みかえてみても、文意はそう大きくは変わるまい。私たちが世話にならない日はないほど身近に使われる素材に対し、少々手厳しい物言いではある。だが街で山で海で、うち捨てられながらいつまでもそこにあるあの姿に、詩人は早くから違和感をかぎ取っていたのだろう。

この記事では、この「エイリアン的な物質」という言葉をヒントに、私たちの身の回りにあるプラスチックについて一緒に考えていきたいと思います。

なぜプラスチックは「エイリアン的」なの?

プラスチックの最大の特性は、その「分解されにくさ」です。私たちは便利さゆえに、この特性を当たり前のように享受してきました。しかし、それが今、地球環境にとって大きな課題となっています。

谷川さんが「朽ちない」と表現したように、プラスチックは自然界で何百年も形を保ち続けると言われています。

| 素材 | 自然界での分解にかかる時間(目安) |

| 紙 | 2〜5か月 |

| バナナの皮 | 2〜3年 |

| アルミ缶 | 200年〜400年 |

| プラスチック | 400年以上 |

| ガラス瓶 | 100万年以上 |

この表を見ると、プラスチックがいかに分解されにくいかがわかりますよね。私たちの生活に欠かせない素材だからこそ、この「エイリアン的」な特性と、どう向き合っていくかが重要になってきています。

私たちの知らないところで起きている「ゴースト・ギア」問題

プラスチックが海に流れ着くと、深刻な問題を引き起こします。その一つが「ゴースト・ギア」と呼ばれる現象です。

これは、漁業で使われる網やロープなどのプラスチック製の漁具が海に流されてしまい、「無言で魚を捕らえ続ける」という、まるで幽霊のような振る舞いをすることから名付けられました。

- 無人の網が魚を捕獲: 流れ着いた網は、魚やウミガメ、イルカなどが絡まって動けなくなり、命を落とす原因となります。

- 海の生態系を壊す: 漁具は海底に沈み、サンゴ礁を破壊したり、そこに住む生き物たちの生活を脅かします。

「便利だから」と使っていたプラスチックが、海の生き物たちに大きな影響を与えているのです。この悲しい現実を知ると、谷川さんの「ぞっとする」という言葉が心に響きます。

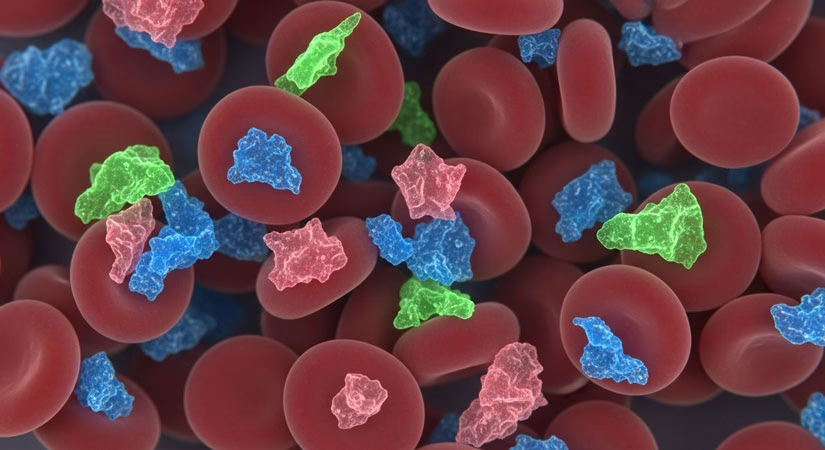

体に取り込まれる「マイクロプラスチック」の恐怖

プラスチックは、海の中で紫外線や波の力で少しずつ砕かれて、目に見えないほど小さな「マイクロプラスチック」になります。

このマイクロプラスチックは、海の生物たちがエサと間違えて食べてしまい、その生物を食べた私たち人間の体内にも取り込まれることがわかってきました。

最近では、人間の血液や臓器からもマイクロプラスチックが検出されたという報告が相次いでいます。

- 食べ物や飲み物を通じて: 魚や貝類、さらには水道水やボトル入りの飲料水からもマイクロプラスチックが見つかっています。

- 呼吸を通じて: 空気中に漂うマイクロプラスチックを、気づかないうちに吸い込んでいる可能性も指摘されています。

日本は魚を食べる文化が根付いているため、他の国に比べてより多くのマイクロプラスチックを摂取している可能性がある、という見方もあります。

私たちの便利な暮らしの裏側で、目に見えない脅威が静かに広がっていると思うと、少し怖くなりますよね。

世界はどう動いているの?プラスチック規制の国際条約

このようなプラスチック問題に対し、世界は一体となって解決を目指しています。国連では、プラスチックの生産から廃棄に至るまでの管理を強化するための「プラスチック汚染に関する国際条約」の策定が進められています。

しかし、交渉は簡単ではありません。特に「プラスチックの生産量を減らすかどうか」という点で、意見の対立があり、なかなか合意に至らないのが現状です。

- 生産量を減らしたい国: 環境への影響を重視し、根本的な解決策として生産量自体を制限すべきだと考えています。

- 生産量維持を主張する国: 経済的な影響を考慮し、リサイクルや廃棄物の管理を徹底することで解決できると考えています。

それでも、私たち一人ひとりの健康に関わる大切な問題です。国や企業だけでなく、私たちもこの問題に関心を持つことが、世界を動かす力になるのではないでしょうか。

私たちにできること:今日から始める3つのアクション

「大きな問題すぎて、私には何もできない…」と感じてしまうかもしれません。でも、そんなことはありません。私たちの小さな行動が、きっと未来を変えていくはずです。

ここでは、今日からすぐにできる3つのアクションをご紹介しますね。

1. 使い捨てプラスチックを減らす「マイ〇〇」生活を始める

プラスチック製品の中でも、特に問題視されているのが「使い捨て」のものです。例えば、レジ袋、ペットボトル、ストローなどですね。

| 使い捨てのモノ | 代わりに使えるモノ |

| レジ袋 | マイバッグ(おしゃれなものもたくさんあります) |

| ペットボトル飲料 | マイボトル(お気に入りのデザインを選べば、持ち歩くのが楽しくなります) |

| プラスチック製ストロー | マイスストロー(洗って何度も使えるタイプ) |

| プラスチック製容器 | マイタッパー(お惣菜を買うときに持参してみましょう) |

「マイ〇〇」生活を意識するだけで、私たちが生み出すプラスチックごみの量はぐっと減らすことができます。

2. リサイクルを正しく知る

「リサイクルすれば大丈夫!」と思っていませんか?実は、プラスチックの種類によってはリサイクルが難しかったり、リサイクルしても品質が落ちてしまう「ダウンサイクル」になることが多いのです。

まずは、お住まいの地域のごみ分別ルールをもう一度確認してみましょう。

- プラスチックの種類: プラスチック製品には、「プラ」マークがついています。これはリサイクルできるプラスチックの目印です。

- 汚れを落とす: 汚れたまま捨てると、リサイクルできなくなってしまいます。きれいに洗ってから捨てるようにしましょう。

3. 「プラスチック・フリー」を試してみる

最近では、シャンプーや食器用洗剤も、プラスチックの容器に入っていない「固形タイプ」のものが増えています。

- 固形シャンプー

- 固形石鹸

- 固形洗剤

最初は少し戸惑うかもしれませんが、使ってみると意外と使いやすかったり、香りがよかったりして、新しい発見があるかもしれません。

谷川さんの言葉を胸に、未来へつなぐ一歩を

谷川俊太郎さんが半世紀も前に感じていた「ぞっとする」という違和感は、今や私たち全員が向き合うべき現実となっています。

「便利だから」という理由だけで、大量のプラスチックを使い続ける時代はもう終わりを迎えつつあるのかもしれません。

地球と、そして私たち自身の健康を守るために。この問題を「自分ごと」として捉え、小さなことから行動を変えていく。

そんな私たちの努力が、未来の地球を、そして未来の私たちの健康を守ることにつながると信じています。