日本経済新聞 2025年10月19日(日)朝刊春秋の要約と相撲

四股をふみ、水をつけ、塩を悠々とまきちらし……。坂口安吾はこんな力士たちの土俵での存在感を独特の直観で「国技館を圧倒している」と評した(「日本文化私観」)。それはいわば伝統の貫禄だという。ただし、実質を維持できなければ伝統はやがて滅びるとも。

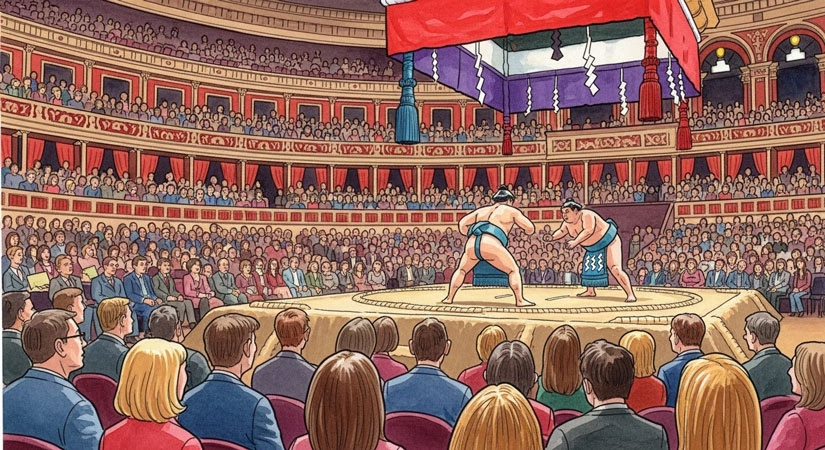

▼かのロイヤル・アルバート・ホールでも重厚な建物に負けない貫禄を見せているようだ。開催中の大相撲のロンドン公演が盛況だという。BBCのサイトには「王鵬対霧島は2人の巨人(タイタン)のグレートな試合になるだろう」と、格闘技への純粋な関心と大いなるものへの感銘がごっちゃになった投稿があり面白い。

導入:ロンドンを熱狂させた「SUMO」の貫禄

みなさん、最近「相撲」に関する、とってもワクワクするニュースが飛び込んできたのをご存知ですか?

なんと、大相撲が34年ぶりにロンドンで公演を行い、現地の人が熱狂しているというんです!

私たちが普段、テレビで観たり、国技館で応援したりしているお相撲さんが、遥か海の向こうのロンドンで、あの重厚な建物に負けない存在感を放っているなんて、想像しただけで胸が熱くなりますよね。

今回のロンドン公演の成功は、単に「日本の伝統が海外でウケた」という話に留まりません。実は、現代の日本文化が世界でどのように受け入れられ、進化しているのかを示す、すごく興味深い出来事なんです。

この記事では、日経新聞のコラム「春秋」の内容をヒントに、

- なぜ、今、ロンドンで相撲がこんなに人気なのか?

- 坂口安吾が語った「伝統の貫禄」とは何か?

- 伝統を守りつつ、進化し続ける日本の文化の秘密

といった点について、女性目線で、分かりやすく、そして楽しく深掘りしていきますね。

日本文化の底力を一緒に再確認していきましょう!

1. 英国で再燃!34年ぶりロンドン公演の舞台裏とその熱狂

まずは、今回のロンドン公演の舞台となった、とびきりゴージャスな会場のお話から。

重厚なホールで見た「貫禄」:ロイヤル・アルバート・ホール(RAH)

相撲のロンドン公演が行われたのは、「ロイヤル・アルバート・ホール(RAH)」という、それはもう歴史と格式のある建物です。

RAHってどんなところ?

「ロイヤル・アルバート・ホール」と聞いても、ピンとこない方もいらっしゃるかもしれませんね。簡単に言うと、イギリスを代表する、音楽や芸術の「聖地」のような場所です。

- 歴史: 1871年にヴィクトリア女王によってオープン。150年以上の歴史を誇ります。

- 格式: 英国王室ゆかりのホールで、クラシック音楽の祭典「プロムス」の会場としても有名。

- 多様性: クラシックはもちろん、ロックバンドのコンサート(ビートルズやアデルなど)や、バレエ、テニスなどのスポーツイベントまで、幅広いイベントが行われる「多目的ホール」でもあります。

そんな、重厚なレンガ造りの円形ホールに、日本の神聖な土俵が設えられたのです。そのコントラストは、まさに「伝統」と「荘厳さ」のぶつかり合い。力士たちが土俵に上がったとき、建物の格式に負けない、どころか、それをも凌駕するような「貫禄」を見せつけた、というコラムの指摘に、深く頷けますよね。

「タイタン」たちの戦い:英国での相撲の受け止め方

私たちが普段見慣れている相撲でも、海外の方には全く違う「何か」に見えているようです。

コラムにもあったように、現地のBBCのサイトには、「王鵬対霧島は2人の巨人(タイタン)のグレートな試合になるだろう」といったコメントが寄せられていたそう。

「タイタン」とは、ギリシャ神話に登場する巨大な神々のこと。つまり、彼らにとって相撲は、単なるスポーツや格闘技ではなく、「神話的な存在」が繰り広げる、「大いなるもの」のパフォーマンスとして捉えられているのです。

日本のファンとは一味違う、新鮮な視点

日本の相撲ファンは、力士の技術や階級、歴史などを深く知って応援しますが、海外のファンはもっとシンプルで、純粋な感動を覚えているようです。

- 儀式の美: 塩まきや四股の動作が、格闘技のウォーミングアップではなく、「神に捧げる儀式」として厳かに映る。

- 肉体の迫力: 鍛え上げられた巨大な肉体がぶつかり合うエネルギーに、畏敬の念を抱く。

- 日本の精神: 礼儀正しさや、潔い勝負への姿勢に、異文化の魅力を感じる。

この「大いなるものへの感銘」こそが、相撲の持つ独特の引力であり、世界共通で心を打つポイントなんですね。

斬新な演出が話題に:新しい「SUMO」の登場

今回のロンドン公演では、相撲のポスターや会場の照明演出が、非常に現代的で「クール」だと話題になりました。

コラムにも、「どこか『鬼滅の刃』と似ていてかっこいい」とありましたよね。

これは、日本の伝統文化が、現代の感性に合わせて「魅せ方」を更新している証拠です。

| 伝統的な要素 | 斬新な演出の例 | 観客への効果 |

| 力士の肉体 | アート性の高い、影と光を強調したポスターデザイン | スポーティーでスタイリッシュな格闘技としてアピール |

| 土俵の照明 | 伝統色に加え、ネオンや鮮やかな色合いを多用 | 「鬼滅の刃」的な、エモーショナルでエネルギッシュな空間を演出 |

| 和の音楽 | 現代的なビートやアレンジを加えたBGM | 若者にも受け入れやすい「エンターテイメント」としての相撲を提示 |

伝統をそのまま見せるだけでなく、現代のアニメやアートが持つ「日本のクールな色彩感覚」を組み合わせることで、「新しいSUMO」として再構築されている。この柔軟さこそが、今のロンドンの日本ブームに火をつけている理由の一つと言えそうです。

2. 相撲の「伝統の貫禄」とは?安吾が語る不滅の条件

さて、日経新聞のコラムの核心に触れていきましょう。

坂口安吾は、力士たちの存在感を「国技館を圧倒している」と表現し、それを「伝統の貫禄」だと評しました。これは、相撲が持つ、単なるスポーツ以上の「重み」を指しています。

坂口安吾の「日本文化私観」を紐解く

安吾は、戦後の混乱期に、日本の文化や伝統のあり方を鋭く問い直した作家です。彼が相撲に見た「貫禄」とは、具体的にどんなものだったのでしょうか?

「国技館を圧倒している」存在感

それは、力士の「所作」の一つひとつに宿る、神聖な美しさや厳かさです。

| 所作 | 意味合い(日本の伝統) | 観客が感じる「貫禄」 |

| 四股(しこ) | 大地を踏みしめ、邪気を払う儀式。起源は神事。 | 揺るぎない力強さと、神々しさ。 |

| 水つけ | 口を清める。神聖な場所での戦いに臨む準備。 | 精神統一された、静かな威厳。 |

| 塩まき | 土俵を清め、神に祈る。力士自身の怪我を清める意味も。 | 悠々とした動作の美しさ、そして命がけの勝負への覚悟。 |

これらの動作は、一見すると「型」や「お約束」に見えるかもしれません。しかし、安吾は、その「型」を演じている力士たちの「精神の強さ」や「真剣さ」から、圧倒的なエネルギーを感じ取ったのです。

この所作の美しさや厳かさは、ロンドン公演でも非常に感動的に映ったに違いありません。言葉が通じなくても、儀式の持つ「力」は世界共通ですからね。

伝統の「実質」を維持するということ

安吾の言葉で、私たちが最も心に留めておくべきなのは、「ただし、実質を維持できなければ伝統はやがて滅びる」という部分です。

これは、伝統とは、単に古いものをそのまま守ることではない、という厳しい指摘です。

- 伝統の「形」: 四股や塩まき、廻しといった外見的な要素。

- 伝統の「実質」: 競技としての質の高さ、力士たちの真剣勝負への魂、礼儀や規律といった精神性。

「形」だけを保っても、「実質」が伴わなければ、それはやがて中身のない空虚なものになってしまい、人々の心から離れて滅びてしまう、という警告です。

相撲が1500年もの長い歴史の中で生き残ってきたのは、この「実質」の部分を、時代の変化に応じて常に更新してきたからに他なりません。

伝統芸能と「マンネリ」の境界線

「伝統」と聞くと、変わらないもの、というイメージがあるかもしれません。しかし、伝統が滅びる原因は、変化しないこと、つまり「マンネリ化」なのです。

「実質」を維持する努力とは、具体的には次のようになります。

| 悪い例(マンネリ) | 良い例(実質の維持・更新) |

| 昔の力士のまね事をするだけで、稽古がおろそかになる | 時代に合わせて、科学的なトレーニングも取り入れ、技術のレベルを向上させる |

| 昔ながらのやり方だから、と非科学的な体罰を続ける | 礼儀や規律といった精神性は守りつつ、指導方法を改善し、力士の心身の健康を維持する |

| 伝統文化だから、と外部との交流を拒む | 現代アートやエンタメと融合させ、新しいファン層を開拓する |

相撲は、外国人関取の活躍や、稽古方法の進化など、常に「実質」を磨き続けてきたからこそ、ロンドンの観客にも「貫禄」として響いたのでしょう。

3. ロンドン発!現代日本の「クール」な魅力の正体

なぜ、相撲がこれほどロンドンで受け入れられたのでしょうか?その背景には、今、ロンドンで巻き起こっている「クール・ジャパン」ブームがあります。

変わる日本のイメージ:新旧の「ごちゃ混ぜ」の魅力

かつて、西洋の人々が日本に求めたのは、「伝統の固守」でした。

「どうして日本人なのに着物を着ないの?」

「武士の精神はどこへ行ったの?」

といった、固定化された「日本のイメージ」を追い求める傾向がありました。

しかし、今のロンドンで人気を集めているのは、もっと多様で、自由な「日本」です。

| かつての日本のイメージ | 現代のロンドンの「クールな日本」 |

| 伝統固守(着物、サムライ、ゲイシャ) | 新旧混合物(アニメ、小説、食文化、ファッション) |

| 神秘的で閉鎖的 | 多様で、クリエイティブ |

| 画一的 | 個性的 |

今のロンドンで「クール」だとされているのは、「古き良き日本」と「最先端のポップカルチャー」がごちゃ混ぜになり、全く違和感なく共存している点なんです。

ロンドンで人気の日本文化

具体的に、ロンドンで何が流行っているのかを見てみましょう。

- アニメ・漫画: 『鬼滅の刃』や『進撃の巨人』といった、現代の緻密なストーリーと美しいアートワークを持つ作品が若者を中心に大人気。

- 小説: 村上春樹さんをはじめ、現代日本の作家の小説が読まれ、日本の日常や哲学が興味の対象に。

- 食文化: 寿司はもはや定番。さらに、ラーメン、とんかつ、お好み焼きなど、よりディープな「ソウルフード」に関心が集まっています。

この流れの中で、相撲もまた、単なる「古い伝統」ではなく、「クールな日本の神話的格闘技」として、現代のフィルターを通して再評価されているのです。

相撲が「クール」な日本文化の象徴になる理由

なぜ、相撲は伝統でありながら、この「クール・ジャパン」ブームに乗れているのでしょうか?

それは、相撲が「伝統」と「現代性」を見事に融合させているからです。

- 儀式の芸術性: 伝統的な所作が、現代アートのような「パフォーマンス」として通用する。

- 身体性の魅力: 鍛え上げられた巨大な肉体が、スーパーヒーローやタイタン(巨人)のように映る。

- エンタメ化: 斬新なポスターや照明演出で、アニメファンや若者にもアピールできる。

相撲は、伝統的な土台を揺るがすことなく、現代の文化の「色合い」を上手に取り入れたことで、ロンドンの多様な興味に応えられたのです。

4. グローバル化と伝統:相撲が貫禄を失わなかった理由

安吾が指摘した「実質を維持できなければ伝統は滅びる」という言葉。相撲は、まさにグローバル化という時代の大きな波の中で、この「実質」をどうにか守り抜いてきました。

「実質」を維持するための革新:外国人力士の台頭

相撲が「実質」を維持してきた最も大きな要因の一つは、外国人力士の積極的な受け入れです。

これは、日本の伝統文化にとっては非常に大きな「革新」でした。

「国技」である相撲に、外国から来た力士が加わることに、最初は賛否両論ありました。しかし、彼らが土俵にもたらしたものは、計り知れません。

| 外国人力士がもたらした効果 | なぜそれが「実質」の維持に繋がったか |

| 競技レベルの向上 | 異文化のトレーニング方法や、ハングリー精神が、日本人力士の刺激となり、全体のレベルが引き上げられた。 |

| 新しいファン層の獲得 | 出身国や地域のファンが増え、相撲のグローバルな関心が高まった。(例:モンゴルでの相撲人気) |

| 伝統の再評価 | 外国人力士が日本の作法や伝統を真摯に学ぶ姿勢が、日本人や海外のファンに感動を与えた。 |

コラムにも登場した、王鵬関や霧島関のような力士たちの活躍は、相撲を単なる「日本のスポーツ」から、「世界のトップレベルの格闘技」へと進化させました。

特に、相撲の国際化は、2000年代以降、急速に進みました。

(参考データ:相撲の国際化)

| 年代 | 傾向 | 備考 |

| :— | :— | :— |

| 1990年代 | 外国出身力士が増加し始める | 小錦、曙など、ハワイ出身力士が活躍 |

| 2000年代 | モンゴル出身力士が席巻 | 朝青龍、白鵬など、技術とパワーを兼ね備えた力士が次々に登場し、「実質」を大きく向上させた。 |

| 現在 | さらに多国籍化 | ヨーロッパ、アフリカなど、出身地が多様化。 |

こうした国際的な競争と交流が、「実質」としての競技性を高め、34年ぶりのロンドン公演での「貫禄」に繋がったと言えるでしょう。

伝統とグローバル化の美しい融合

外国人力士の姿は、相撲の伝統が「変化に強い」ことを証明しています。

彼らは、ただ相撲を取るだけでなく、日本の相撲部屋での厳しい生活、上下関係、そして何よりも「土俵の作法」を徹底的に学びます。

この「外国人による伝統の継承」の姿が、海外のファンにとっては特に感動的なのです。異国の人が、日本の伝統に敬意を払い、命をかけて挑んでいる。その真剣な姿勢こそが、「相撲は本物だ」「伝統は生きている」という説得力になっています。

ロンドンで話題になった、斬新なポスターデザインも、

- 伝統(力士の勇壮さ)

- 革新(現代アート的な色彩や構図)

が融合した、新しい「SUMO」の象徴です。

伝統を恐れずに磨き続け、時代に合った魅せ方を工夫する。これが、日本の文化が世界で愛され続けるための大切なヒントなのかもしれませんね。

まとめ:相撲は世界を照らす「日本の伝統」の羅針盤

長くなりましたが、大相撲ロンドン公演の成功は、私たち日本人にとっても、非常に誇らしい出来事であり、「日本の文化のあり方」について深く考えるきっかけを与えてくれました。

相撲の底力:伝統の貫禄と柔軟性

相撲は、安吾が語ったような「伝統の貫禄」を失うことなく、グローバル化の波を乗りこなしてきました。

それは、

- 神事としての「形」を大切に守り続けたこと。

- 競技としての「実質」を、国際化によって常に磨き上げたこと。

この二つのバランスを絶妙に保ち続けてきたからです。

伝統とは、固定された過去の遺物ではなく、時代に合わせて「実質」を更新し続ける、生きた文化なのだと、改めて気づかされますね。

読者へのメッセージ

今回、日経新聞のコラムを深掘りすることで、ロンドンでの日本ブームが、アニメや食だけでなく、相撲のようなディープな伝統文化にまで及んでいることが分かりました。

私たちの周りにある、当たり前の日本の文化には、世界を魅了する計り知れない「力」が秘められています。

- あなたがお気に入りのアニメ

- 家族で食べるいつものお寿司

- そして、私たちのお相撲さん

これら一つ一つが、海を渡って、人々の心に響く「クール・ジャパン」の担い手なのです。

ぜひ、この機会に、相撲や日本の伝統文化を、海外のファンと同じような新鮮な目線で、見つめ直してみてはいかがでしょうか? きっと、また新しい日本の魅力が発見できますよ!

最後までお読みいただき、ありがとうございました。