みなさん、こんにちは。

ふと、ニュースを見たり、SNSのタイムラインを眺めたりしているときに、「これって本当にいいことなの? それとも悪いこと?」とモヤモヤした気持ちになったことはありませんか?

「いいこと悪いこと」という言葉。

子供の頃はとても単純でしたよね。「嘘をついたらダメ」「お友達に優しくしたらマル」。でも、大人になるにつれて、そして社会が複雑になるにつれて、この境界線はどんどん曖昧になってきています。

特に今は、個人の発信が世界中に届くSNSの時代であり、人間の代わりにAIが判断を下す時代でもあります。

「自分の判断は本当に正しいのだろうか?」

「炎上しているあの人は、本当に『悪』なのだろうか?」

そんな疑問を持つのは、あなたが物事を深く考えている証拠です。

この記事では、心理学や倫理学の視点から、そして現代のビジネスやSNS、科学技術の現場で起きている実例を交えて、「いいこと悪いこと」のメカニズムを紐解いていきます。

少し長い旅になりますが、読み終える頃には、世界を見る目が少し変わり、自信を持って判断できる軸が見つかるはずです。

第1章 【心理学・倫理学】脳はどうやって善悪を判断している?

私たちは普段、瞬時に「これは良い」「これはダメ」と判断していますが、実は脳内ではすごいスピードで「感情」と「理性」の会議が行われているんです。

感情と理性のせめぎ合い

心理学の研究によると、道徳的な判断には二つの側面があります。

- 感情的・直感的な側面

- 理性的・熟慮的な側面

例えば、困っている人を見た瞬間に「助けなきゃ!」と思うのは感情や直感です。一方で、「ここで助けると約束の時間に遅れるから、救急車を呼んで任せよう」と考えるのは理性です。

心理学者のコールバーグが提唱した「道徳性発達理論」では、人は成長するにつれて、感情だけの判断から、より理性的で普遍的なルールの判断へと発達していくとされています。つまり、カッとなって判断するのではなく、一呼吸置いて理性的に考えることが、より成熟した「いいこと悪いこと」の判断には必要なんですね。

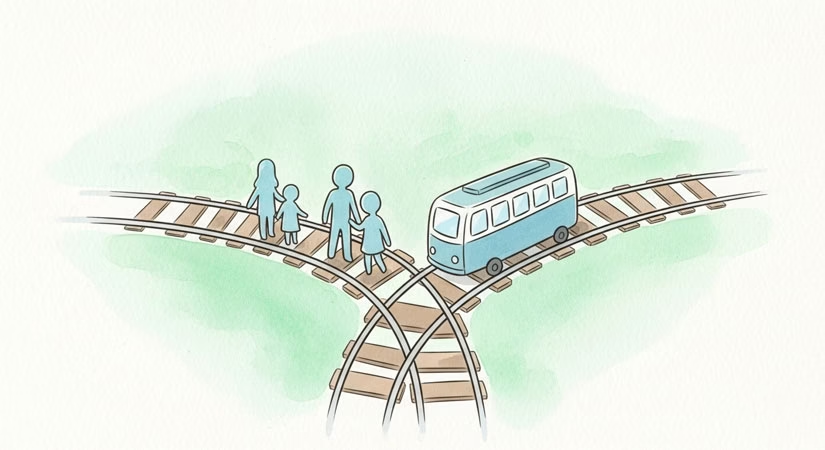

究極の選択「トロッコ問題」からわかること

ここで、有名な思考実験「トロッコ問題(Trolley Problem)」について少し考えてみましょう。もしかしたら聞いたことがある方も多いかもしれません。

【状況A:切り替え】

暴走するトロッコの先に5人の作業員がいます。あなたが線路の切り替えスイッチを押せば、トロッコは別の線路に入りますが、そこには1人の作業員がいます。あなたはスイッチを押して1人を犠牲にし、5人を助けますか?

【状況B:突き落とし】

暴走するトロッコの先に5人の作業員がいます。あなたは橋の上にいて、隣に大柄な人がいます。その人を線路に突き落とせば、トロッコは止まり5人は助かります。あなたは突き落としますか?

多くの人が、【状況A】ではスイッチを押すと答え、【状況B】では突き落とさないと答えます。

「1人を犠牲にして5人を助ける」という計算上の結果は同じはずなのに、なぜ答えが変わるのでしょうか?

なぜ答えが分かれるの?

ここに、私たちが持っている「善悪の判断基準」のヒントがあります。

- 功利主義的な判断結果として多くの人が助かるならOKとする考え方。(状況Aでスイッチを押す判断)

- 義務論的な判断「人を殺してはいけない」という行為そのもののルールを重視する考え方。(状況Bで突き落とさない判断)

さらに、研究者ハウザーなどは、ここには3つの原理が働いていると言っています。

| 原理 | 説明 |

| 行動の原理 | 行動を起こして生じた害は、何もしないで起きた害より「悪い」と感じやすい |

| 意図の原理 | 意図的に危害を加えるのは、副作用として危害が及ぶより「悪い」と感じやすい |

| 接触の原理 | 直接手で触れて危害を加えるのは、スイッチなどより「悪い」と感じやすい |

つまり、私たちは理屈だけで生きているわけではなく、「直接手を下すことへの生理的な拒否感」を非常に大切にしている生き物なのです。これは決して悪いことではなく、私たちが人間としての温かみを保つためのブレーキの役割も果たしています。

第2章 【ビジネスと人間心理】なぜ普通の人が「悪いこと」をしてしまうのか?

次は、少し視点を変えて、私たちの働く環境、ビジネスの現場での「いいこと悪いこと」について考えてみましょう。

ニュースで企業の不祥事を見ると、「悪い人がやったんだ」と思いがちです。でも実は、ごく普通の善良な人が、環境によって「悪いこと」に手を染めてしまうことがあるのです。

「自分は正しい」と思い込ませる心の罠

なぜ、人は不正をしてしまうのでしょうか?

その大きな原因の一つに「合理的な正当化(Rationalization)」があります。

- 「みんなやっているから」

- 「会社のためだから」

- 「今回だけだから」

こうやって、自分の行動を頭の中で正当化してしまうのです。

特に、「目標設定」には注意が必要です。過度なノルマや成果主義は、人の視野を狭くします。「目標を達成すること」が最優先になり、そのための手段が倫理的かどうかを考える余裕がなくなってしまうのです。これを心理学では「トンネリング(視野狭窄)」と呼ぶこともあります。

直感が先、理屈は後?

社会心理学者ジョナサン・ハイトは、「直感的な判断が先にあり、合理的な判断は後の理由付けに使われる」と主張しました。

つまり、私たちは冷静に考えて判断しているつもりでも、実は「なんとなくやりたい(またはやりたくない)」という直感が先に決まっていて、後から「だって〇〇だから」と理屈をつけていることが多いのです。

ビジネスの場でも、「この契約を取りたい!」という直感が先走り、後から「多少強引でもお客様のためになる」と理由をつけていないか、常に自分を疑ってみる必要があります。

ニーチェが突いた痛いところ

少し哲学的な話になりますが、ニーチェという哲学者は「善悪の基準は損得や力関係で決まることがある」と鋭い指摘をしました。

組織の中では、上司の言うことが「善」とされ、それに逆らうことが「悪」とされる空気が生まれることがあります。でも、それは本当に道徳的な善悪でしょうか? 単なる組織の論理ではないでしょうか?

もしあなたが職場でモヤモヤしたら、それは「組織の善悪」と「あなた個人の良心」がぶつかっているサインかもしれません。その違和感を無視しないことが大切です。

第3章 【SNSの落とし穴】現代における「善悪」の最前線

さて、ここからは私たちにとって最も身近で、かつトラブルの温床になりやすい「SNS」についてお話しします。ここでの「いいこと悪いこと」の判断ミスは、人生を大きく左右することもあります。

楽しみの裏に潜むリスク

SNSは、趣味の情報を集めたり、共通の話題を持つ人と繋がれたりと、本来はとても楽しい場所です。実際に、Twitter(X)などの利用理由で最も多いのは「趣味に関する情報収集」です。

しかし、その手軽さが「落とし穴」になります。

デジタルタトゥーという恐怖

「デジタルタトゥー」という言葉をご存知でしょうか? 一度インターネット上に公開された情報は、タトゥー(入れ墨)のように完全には消せないことを意味します。

ある調査によると、SNSの実名利用状況は以下のようになっています。

- 高校生の半数以上が実名を利用している

- そのうち41.1%が実名で全体公開している

若い世代ほど「実名は当たり前」という感覚で、年配の世代ほど「怖い」と感じる傾向があります。どちらが良い悪いではありませんが、リスクの認識にはギャップがあります。

「投稿して後悔したこと」ランキング

多くの人が、投稿した後に「やらなきゃよかった」と後悔した経験を持っています。

その多くは、「その時の感情に任せた投稿」です。

- 感情的な悪口や批判

- 会社の愚痴や内部事情

- 悪ふざけ(バイトテロなど)

- 飲酒時の勢いでの投稿

これらは投稿した瞬間は「スッキリした(いいこと)」と感じるかもしれませんが、翌朝には「最悪なこと(悪いこと)」に変わります。

画面の向こうへの想像力

最大の問題は、オンラインのトラブルがオンラインだけで終わらないことです。

- 就職活動で人事担当者に過去の投稿を見られる

- 学校や会社での人間関係が悪化する

- 住所が特定される

これらは決して他人事ではありません。

SNSを使う上で、私たちが今日から変えられる意識があります。それは、SNSを「日記」だと思わないことです。

「今日あったことを日記に書く」感覚で投稿すると、どうしてもガードが下がります。そうではなく、SNSは「世界中に配布される新聞」だと捉えてみてください。

「これを明日の朝刊に載せても大丈夫かな?」と一瞬考えるだけで、トラブルの9割は防げるはずです。

でも、このモヤモヤした気持ちをどこに吐き出せばいいの?』と思った方へ。私はSNSの代わりに『紙の日記』を使っています。紙なら誰にも炎上させられませんし、手で書くことで脳が整理されてスッキリしますよ。ちょっと良いノートを使うと、書く時間が楽しみになります。

第4章 【未来の倫理】AIと科学技術における「新しい善悪」

最後に、これからの未来の話をしましょう。AI(人工知能)や科学技術の発展は、私たちに素晴らしい「いいこと」をもたらす一方で、新しい「悪いこと(課題)」も突きつけています。

科学技術の光と影

技術の進歩がもたらすメリットは計り知れません。

- 医療技術の革新(寿命が延びる、病気が治る)

- 生活の効率化(家事が楽になる、リモートワークができる)

- 環境問題の解決(再生可能エネルギー)

しかし、メリットの裏には必ずデメリット、つまり倫理的な課題が隠れています。

- 雇用への影響(AIに仕事を奪われる不安)

- プライバシーの侵害(監視社会化)

- デジタルデバイド(使える人と使えない人の格差)

AI版トロッコ問題

第1章で「トロッコ問題」の話をしましたが、これが今、自動運転車の開発現場で現実的な問題になっています。

「自動運転車が事故を避けられない状況になった時、AIはどう判断すべきか?」

- 歩行者を守るために、ハンドルを切って乗員を危険に晒すべきか?

- 乗員を守るために、歩行者を犠牲にすべきか?

これはプログラムで事前に決めなければなりません。しかし、何が「正解」なのでしょうか? このような、答えのない問いに私たちは向き合い続けなければなりません。

賢明な向き合い方とは

AIや技術はあくまで「手段」であり「道具」です。包丁がおいしい料理を作る道具にもなれば、人を傷つける凶器にもなるのと同じです。

「AIが言っているから正しい」と盲信するのではなく、「AIが出した答えは、倫理的に見てどうなのか?」と人間が最終チェックをする。この姿勢が不可欠です。

そのためには、私たち自身が学び続けること(リスキリング)や、批判的に物事を考える力(クリティカルシンキング)を養うことが、これからの時代の「いいこと」に繋がります。

まとめ:正解のない世界で、どう判断していくか

ここまで、「いいこと悪いこと」について、心理学、ビジネス、SNS、そしてAIの視点から考えてきました。

長い文章を読んでいただき、ありがとうございます。

おそらく、読み始めた時よりも「善悪の判断って難しいな」と感じているかもしれません。でも、それでいいのです。

「これは絶対にいいことだ!」「あれは絶対に悪だ!」と決めつけることこそが、実は一番危ういことだからです。

明日から使える3つの指針

最後に、迷った時に使えるシンプルな指針をまとめておきます。

- 一呼吸置く(理性の起動)カッとしたり、焦ったりした時は、判断しない。「一晩寝かせる」だけで、脳の理性的・熟慮的な部分が働き出し、後悔しない選択ができます。

- 「もし自分が見られる側なら?」と想像する(接触の原理の応用)SNSで発信する時、仕事で誰かに指示する時。「画面の向こうに生身の人間がいる」こと、「自分が相手の立場だったらどう感じるか」を想像してください。

- 環境を疑う(組織心理の客観視)「みんなやっているから」という言葉が頭に浮かんだら、要注意信号です。一度立ち止まって、その場の空気がおかしくないか疑ってみてください。

「いいこと悪いこと」の基準は、時代や状況によって変わります。

だからこそ、誰かの作った正解を探すのではなく、あなた自身が悩み、考え、選び取っていくプロセスそのものが、何よりも尊い「いいこと」なのではないでしょうか。

この記事が、あなたの毎日の小さな選択の助けになれば幸いです。

カ心がざわついた時に。「一杯のお茶」で立ち止まる技術

カッとした時や、大事な判断をする前には、あえてお茶を淹れる時間を作ってみてください。

お湯を沸かして香りに癒やされる数分間が、脳を『感情モード』から『理性モード』に切り替えてくれます。

夜でも飲めるノンカフェインのハーブティーを常備しておくのが私のお守りです。

![[商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。] [商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。]](https://hbb.afl.rakuten.co.jp/hgb/4caa2ea2.c154bec6.4caa2ea3.080af326/?me_id=1400666&item_id=10257818&pc=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_mall%2Fknick-knack-ann%2Fcabinet%2Frakutengazo%2Fsystem117%2Fa09fp5d9v71.jpg%3F_ex%3D400x400&s=400x400&t=picttext)

![[商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。] [商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。]](https://hbb.afl.rakuten.co.jp/hgb/4aba75c1.fe10b4f9.4aba75c2.2462ceb2/?me_id=1409711&item_id=10000698&pc=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_mall%2Fmariko-s%2Fcabinet%2F10053999%2F10705361%2Fimgrc0101603989.jpg%3F_ex%3D400x400&s=400x400&t=picttext)