日本経済新聞 2025年11月7日(金)朝刊春秋の要約と映画・社会情勢の考察

こんにちは。私たちの日々の暮らしの中で、ふとした瞬間に感じる「なんだか生きづらいな」「社会って冷たいな」という感覚。これって、私だけじゃないんだ、と気づかせてくれる出来事が、映画や遠い海外のニュースの中にもあるんですよね。

今日は、日経新聞のコラムが取り上げた映画『ジョーカー』の物語と、ニューヨーク市長選挙の結果を重ね合わせながら、現代社会に潜む「格差」や「大衆心理」について、一緒に考えていきましょう。ちょっと難しい話かもしれませんが、私たちがこれからどう生きていくか、というヒントになるはずです。

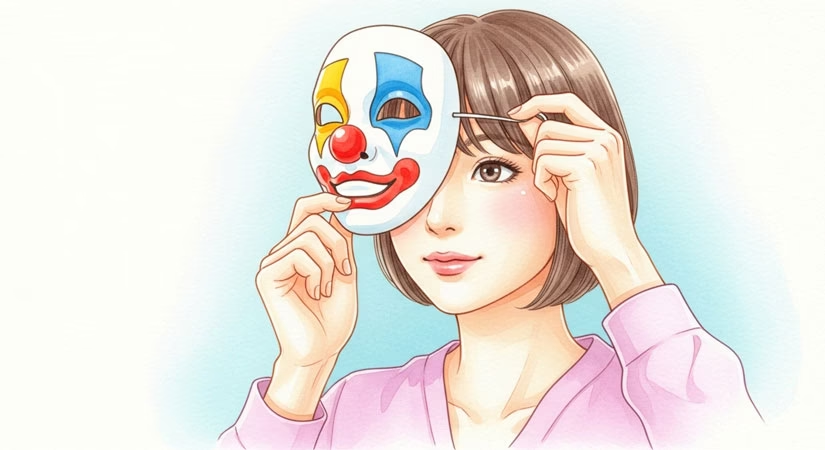

映画『ジョーカー』が映し出した「生きづらさ」の構造

まず、コラムの冒頭で引用されている映画の内容から見ていきましょう。

日本経済新聞 朝刊春秋(2025年11月7日)からの引用(出典:有料版日経新聞)

「母はいつも僕に言った。笑顔でいろ。人々に喜びを届けるために」。米国映画「ジョーカー」(2019年)の主人公は、そんな母親の願いをくみコメディアンをめざす。しかし目が出ず、ふとした行き違いから犯罪者になり、エリート社員や有名人の命を銃で奪う。

▼道化師に扮(ふん)した殺人者である主人公を、格差や貧困に苦しむ街の人々は英雄とあがめていくとの筋立てだ。支持者のデモの看板に「WE ARE ALL CLOWNS(我々は皆、道化師だ)」とあった。撮影場所は米ニューヨーク市。作品は世界でヒットし、主人公が踊ったビルの谷間の長い階段は観光名所になった。

なぜ『ジョーカー』は世界中で大ヒットしたの?・

この映画、実は世界中でとんでもない大ヒットを記録しました。興行収入は10億ドル(約1,500億円)を突破し、R指定(18歳未満禁止など)の映画としては異例の成功を収めています。(2019年当時)

なぜこれほど多くの人が熱狂したのでしょうか。それは、主人公のアーサー・フレックが経験した「生きづらさ」が、遠い異国の話とは思えなかったからです。

主人公アーサーが直面した「見捨てられた」現実

アーサーは、精神的な問題を抱え、貧しい母親の面倒を見ながら、コメディアンを目指して頑張っていました。でも、彼に襲いかかったのはあまりにも冷たい現実です。

- 精神的ケアの打ち切り:市の財政難によって、彼の公的なカウンセリングや投薬が突然打ち切られてしまいます。

想像してみてください。もし、あなたが心の病で苦しんでいて、唯一の頼みの綱だった公的な支援が「お金がないから」という理由で、ある日突然断たれてしまったら?

これは、「困っているときに、社会は助けてくれない」という、強烈なメッセージとして観客に突き刺さりました。必要なサポートを、社会の都合で一方的に断たれる。この「見捨てられた感覚」こそが、アーサーを孤立させ、ジョーカーという悪のカリスマへと変貌させた大きなきっかけの一つだったのです。

「WE ARE ALL CLOWNS」に込められた悲痛な叫び 😭

デモ隊が掲げた「WE ARE ALL CLOWNS(我々は皆、道化師だ)」という看板。これ、本当に胸に突き刺さりますよね。

「道化師(ピエロ)」って、人前では笑いを提供しますが、その笑顔の下には悲しみや怒りが隠されていることが多いイメージです。

- 「仮面」としての道化師:彼らは、心では格差や貧困、未来への不安を抱えながらも、「笑顔でいろ」「まじめに働け」という社会のプレッシャーに従い、本当の自分を隠して生きています。

- 共感のエネルギー:ジョーカーは、そんな「仮面」を脱ぎ捨て、社会に対する積年の怒りを爆発させました。だからこそ、多くの市民は、ジョーカーの中に「自分たちの怒りを代弁してくれた英雄」を見てしまったのです。

つまり、「私たちは皆、道化師だ」という言葉は、「私たちもジョーカーと同じように、社会から笑いものにされ、見捨てられ、無理やり笑顔を強いられている存在なんだ」という、格差に苦しむ人々の悲痛な叫びであり、連帯の意思表示だったと言えるでしょう。

ニューヨーク市長選と「反トランプ」の背景にある市民の不満

コラムは次に、映画の舞台であるニューヨーク市で、「反トランプ」を掲げた若き市長が誕生したことに注目します。一見、映画とは関係ないニュースのように見えますが、実は市民の「生きづらさ」という点で深く繋がっているのです。

市民を苦しめる具体的な「生きづらさ」のデータ

新市長が誕生した背景には、家賃や食料品価格の高騰など、市民の生活を直撃する経済的な問題があります。

アメリカ全体のデータを見ても、この「格差」と「貧困」の問題は深刻です。

| 項目 | データ(2021年頃の米国の状況) | 状況から読み取れること |

| 公式貧困率 | 約11.6%(約3,790万人) | 約10人に1人が公的な「貧困ライン」を下回る生活。支援の必要性が高い。 |

| 補足貧困率(SPM) | 約12.9% | 住居費や政府支援を加味した、より実態に近い貧困率。特に子どものSPMは上昇傾向にあり、未来を担う世代が厳しい状況にある。 |

| 郊外の貧困 | 都市部の貧困率より低いが、都市部の3倍のペースで上昇 | 住宅費の高騰で都市から押し出された低所得者が郊外に移り、貧困が広範囲に及んでいる。 |

(出典:米国勢調査局、ジェトロなどのデータより)

貧困ラインは国によって異なりますが、アメリカは先進国の中でもともと貧困率が高いと言われています。そして、コロナ禍で時限的に行われていた生活支援が打ち切られたり、都市部での住宅費が高騰したりしたことで、「生活が苦しい」という声はさらに増しています。

私たちの生活にも当てはまる「生きづらさ」

ニューヨークだけの話ではありませんよね。日本に住む私たちも、物価の高騰や将来への不安、給料が上がらない現状に「生きづらい」と感じているのではないでしょうか。

- 子育て費用が膨らむ中で、給料はなかなか上がらない。

- 頑張って働いても、増えるのは税金や社会保険料ばかり。

- 病気や災害など、何かあったときに本当に国や自治体が助けてくれるのだろうか?

こうした「頑張っても報われない」「見捨てられるかもしれない」という不安が、市民の心の中に溜まっていきます。

新市長の政策と「大衆心理」:なぜ「富裕層増税」が響くのか?

そんな中で当選した新市長が掲げたのは、「生活支援の財源は大企業や富裕層への増税をあてる」という主張です。この政策が多くの市民の支持を集めたのは、まさに大衆心理のシグナルです。

- 「公平性」への渇望:多くの市民は、「自分たちが苦しいのは、一部の裕福な人たちが富を独占しているせいだ」と感じています。「お金を持っている人から公平に負担してもらうべきだ」という、“正義感”にも似た渇望が、この政策を強く支持させました。

- 怒りの矛先:自分の苦しみの原因を、特定の「富裕層」や「エリート」という「敵」に向け、「彼らから取り戻せば解決する」という、シンプルで分かりやすい解決策に飛びつきたくなる心理が働いたのです。

この市長選の結果は、コラムが指摘するように、「選挙の結果とは政治家への審判であると同時に大衆心理のシグナルでもある」ということを私たちに教えてくれます。

ニューヨーク市の選挙や社会格差を映画『ジョーカー』の視点で読み解いたこの考察では、地域ごとの政治・社会構造が個人やコミュニティに与える影響を深掘りしました。実は、世界の別の地域――気候変動と安全保障の交差点となっているグリーンランドの地政学的変化も、国際政治や資源戦略として注目されています。とくに日本への影響(2026年以降)については、安全保障や外交面から見逃せないポイントがありますので、併せてご覧ください。

→ グリーンランドの地政学が日本に与える影響とは?

格差が生む「熱狂」の危うさ:急進的なリーダーが生まれるメカニズム

この「富裕層への増税」という主張は、目の前の生活を助けるという意味では確かに魅力的です。しかし、コラムの結びは、この種の熱狂の裏に潜む「危うさ」について警告しています。

「被害者意識」が暴走する危険性

「自分たちは見捨てられている」という被害者意識は、非常に強力なエネルギーを持ちますが、同時に極端な方向に社会を導く危険性を秘めています。

| 被害者意識が強まると… | 起こりやすい行動と心理 |

| 単純な二項対立 | 「私たち(善良な庶民)」 対 **「彼ら(悪しきエリート・富裕層)」**という単純な構造で物事を捉えるようになる。 |

| 急進的な主張への傾倒 | 複雑な問題解決よりも、「全部あいつらのせいだ!」「一発で解決できる!」という過激で分かりやすい主張に惹かれやすくなる。 |

| 対話の拒否 | 異なる意見を持つ人を「敵」と見なし、冷静な議論や対話を拒否しやすくなる。 |

映画『ジョーカー』の主人公が、公的な支援を打ち切られたことをきっかけに、社会への怒りを爆発させたように、この「見捨てられた感覚」は、国や市で急進的なリーダーを生む土壌となってしまいます。

「熱狂」と「持続可能性」のバランス

新市長の政策(富裕層への増税)は、一時的には多くの市民を熱狂させますが、コラムは「先々までの持続可能性はともかく」と、その効果に疑問を投げかけています。

これはどういうことでしょうか?

例えば、富裕層や大企業に急激に重い税金を課すと、彼らは「じゃあ、この都市から出て行こう」と、他の地域や国へ拠点を移してしまう可能性があります。そうなれば、税収はかえって減り、雇用も失われ、最終的に「結局、庶民の生活は良くならなかった」という結果になりかねません。

熱狂的な支持を集める政策には、短期的には効果があっても、長期的に見ると社会全体を疲弊させるリスクが隠れている可能性があるのです。私たちは、その「熱狂」の裏にある冷静な議論と長期的な視点を忘れてはいけないのですね。

映画と政治が私たちに問いかけること

映画『ジョーカー』も、ニューヨーク市長選の結果も、遠い出来事ではありません。私たちの心の中にある「頑張っているのに報われない」という怒りや不安が、どこかのジョーカーや急進的なリーダーを生み出すエネルギーになりうることを示しています。

私たちが本当に幸せに、安心して暮らせる社会を作るために大切なのは、

- 分断を生まないこと:富裕層を単純に「敵」と決めつけるのではなく、社会全体で痛みを分かち合い、建設的な対話を通じて格差の問題に取り組むこと。

- 冷静な視点を持つこと:耳障りの良い「一発逆転」のような単純な解決策ではなく、地道で持続可能な方法を冷静に見極めること。

私たち一人ひとりが、「熱狂の裏に危うさはないか」と自問し、「自分たちの声は、本当に社会を良くするためのものか」を考えることが、今、最も求められているのかもしれませんね。このコラムを通じて、私も改めてそう感じました。

💡 おわりに:私たちが今日からできること

映画や政治の話を通じて、私たちは現代社会の深い問題に触れることができました。難しく考えすぎず、まずは身近なところから意識を変えてみませんか?

- 政治家やニュースの情報を鵜呑みにしない:「誰が悪い」という犯人探しではなく、「この問題の根本的な原因は何だろう?」と一歩立ち止まって考えてみる。

- 身近な人と対話してみる:世代や立場の違う友人、家族と、「最近の生活の不安」について、批判ではなく共感の気持ちを持って話してみる。

「笑顔でいろ」という母親の願いが、主人公を苦しめたように、私たちも「こうあるべきだ」という社会の価値観に無理に合わせようとしなくて大丈夫。

自分の心に正直に、そして周りの人の声に耳を傾ける優しさが、分断ではなく、「誰も見捨てない」温かい社会を作る第一歩になると信じています。