日本経済新聞 2025年11月11日(火)朝刊春秋の要約と「無用の用」がもたらす心のゆとり

💎 今、再び注目したい「無用の用」

皆さん、こんにちは!

ノーベル化学賞を受賞された北川進さんが語られた「無用の用(むようのよう)」という言葉、覚えていますか?受賞当時はニュースでも大きく取り上げられて、すごく話題になりましたよね。

でも、最近は色々な出来事があって、この言葉を耳にする機会が少なくなってしまったように感じます。すごくせわしない世の中だからこそ、立ち止まってこの言葉の持つ深い意味を考えてみる、いい機会だと思うんです。

「無用の用」は単なる流行語じゃない

「無用の用」って、単なるちょっと難しい哲学的な言葉、流行語みたいなもの、で終わらせるのはもったいないんです。実は、私たちの毎日の生活、仕事での新しいアイデア、そして人間関係をとても豊かにしてくれる、素晴らしいヒントが詰まっているんですよ。

この記事では、日経新聞の「春秋」というコラムを参考にしながら、「無用の用」のルーツを辿り、それが今の私たちにどんなギフトをくれるのかを、分かりやすくご紹介していきますね。

今年のノーベル化学賞の北川進さんが語った「無用の用」は受賞のころだいぶ注目されたが、首相が交代するなど何かとせわしないこのごろの空気もあってか、その後はあまり聞かなくなったようだ。せっかくの問題提起をもうちょっと玩味してもよさそうに思われる。

▼出典の荘子では、材木などに使えない木がそれゆえ切られることもなく巨木になりえたといった数々の寓話(ぐうわ)で説かれている。世間的な価値観だけでものごとははかれないという趣旨。有名な地面の話で、必要だけを考えれば足をつける面積しか要らないわけだが、そうではなく、地面は広いから役立つのだというのもある。

このコラムにあるように、忙しさで忘れられがちだけど、この「無用の用」という問題提起を、もうちょっとじっくり味わってみましょう、というのが、今回のテーマです。

💡 「無用の用」とは? そのルーツと意味を読み解く

「無用の用」って、なんだか反対の意味の言葉が組み合わさっていて、最初は「どういうこと?」って思いますよね。

簡単に言うと、「世間的には役に立たないと見えるものこそが、実はとても大切な役割を果たしている」という考え方なんです。この思想は、古代中国の偉大な思想家、荘子(そうし)が提唱したものなんですよ。

🕊️ 荘子が語る「役に立たない」ものの価値

荘子の思想が書かれた『荘子』という本には、この「無用の用」を説明する、とても面白いお話がたくさん出てきます。

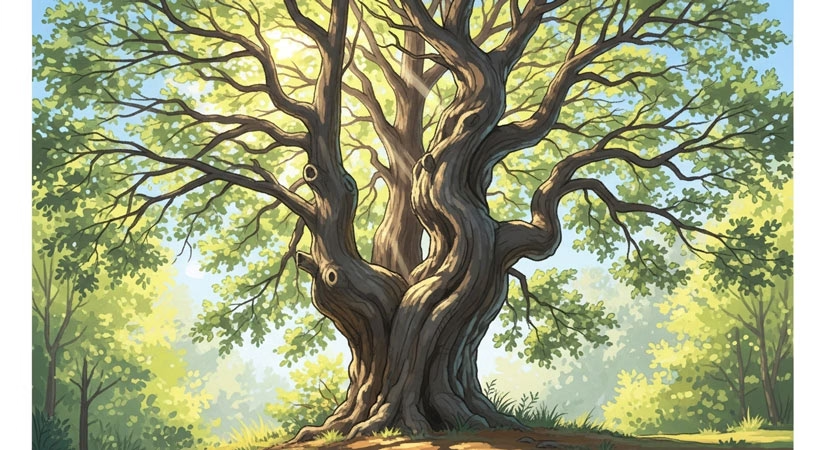

1. 切られない巨木の寓話

一番わかりやすいのが、木のお話です。

もし、まっすぐで立派な木があったら、大工さんはどうするでしょうか?もちろん、「家を建てるのに使えるぞ!」と切ってしまいますよね。

でも、もしその木が、曲がりくねっていたり、すぐに腐ってしまいそうなほど質が悪かったりしたら?大工さんは、「これは役に立たないからいらない」と、切らずにそのままにしておきます。

| 木の種類 | 世間的な価値(用途) | 最終的な運命と価値 |

| 立派な木 | 家の柱、船の材料など | 価値があるゆえに、切られてしまう |

| 曲がった木(無用の木) | 建築材には使えない | 役に立たないゆえに、誰も切らない。結果、何百年も生き残り、他の誰も伐採できないほどの巨木になり、森の生態系を支える。 |

役に立たないからこそ、その命を全うすることができた。そして、結果として他の「役に立つ」木よりも、ずっと大きな存在になった。これが、荘子が伝えたかったメッセージの一つなんです。

2. 地面の話から学ぶ「ゆとりの価値」

もう一つ、すごく深い例が、私たちが毎日立っている「地面」のお話です。

ちょっと想像してみてください。

皆さんが地面に立っているとき、実際に足の裏が地面についている面積って、どれくらいでしょうか?

- 「必要」な面積だけを考えると、足の裏が触れている、その小さな部分だけで十分ですよね。それ以外の地面は、立っているだけなら「無用」に見えます。

でも、もし本当に足の裏の面積しかない世界だったら、どうなりますか?

- ちょっとでも足を動かしたら、たちまち落ちてしまいます。歩くことも、物を置くこともできません。

私たちが安定して生活できるのは、「足の裏以外の、広大な地面」があるおかげなんです。この「無用の広さ」、つまり「ゆとり」や「余白」があるからこそ、私たちは自由に動き、安心していられる。

| 観点 | 説明 | メッセージ |

| 必要だけを求める | 足の裏の面積だけあればいい、という考え方。 | 効率は良いが、不安定で、発展性がない。 |

| 無用の広さを受け入れる | 周りの広大な地面も含めて役立つ、という考え方。 | 一見ムダだが、これが安定と自由、そして活動の場を支えている。 |

皆さんの仕事や人間関係でも、いつも「これ、何の役に立つの?」と効率だけを求めすぎると、心が疲弊してしまいますよね。この「広い地面」のように、一見ムダに見える「ゆとり」こそが、物事全体をうまく回すために、実は一番大切なのかもしれません。

疑問を先取り!「じゃあ、全部ムダでいいの?」

ここで、「じゃあ、仕事で効率とか考えなくて、全部ムダにしていいってこと?」と疑問に思う方もいるかもしれませんね。

もちろん、そういうわけではありません。この考え方のキモは、「役に立つ/立たない」という二元論に、私たち自身が縛られすぎないことなんです。

- 大切なのはバランス:日常の作業には効率を求めつつも、考える時間、休む時間、趣味の時間といった「今すぐ役には立たない時間」を、意図的に確保すること。

- 価値観の転換:「ムダ」を「将来のゆとり、心の安定、発想の種」として捉え直すことが大切なのです。

🔗 「無用の用」から広がる深遠なメッセージ

この「無用の用」という考え方は、ただの古代の教えで終わらず、後の偉大な人たちに引き継がれ、科学や人生観にまで大きな影響を与えています。

🔬 科学の世界と「冗長性」「独創性」

日経のコラムにも触れられていたように、ノーベル物理学賞を受賞された湯川秀樹博士は、この「無用の用」から、科学の発展に必要な深い示唆を読み取りました。そして、それがまた北川進さんの研究にも繋がっていったんですね。

1. 冗長性(じょうちょうせい)の効用

少し専門的な言葉ですが、とても分かりやすく説明しますね。

- 冗長性とは:システムや組織の中で、「予備」や「余分」を持たせる設計のことです。

- 例えば、飛行機が飛ぶとき、エンジンは一つじゃなくて複数搭載されていますよね。もし一つが故障しても、残りのエンジンで安全に飛べるように、あえて「余分な部分」を持たせています。

湯川博士は、この「冗長性」こそが「無用の用」だと考えました。

| 特徴 | 冗長性(予備・余分) | 効率だけを追求 |

| 見え方 | 一見、コストや時間というムダに見える。 | 最低限の機能しか持たないので、効率的。 |

| 実態 | 予測不能な事態への保険となり、システム全体の安定や耐久性を高める。 | 一度トラブルが起きると、全体が停止してしまい、かえって大きな損失につながる。 |

私たちの人生でも、例えば「少し多めに貯金しておく」「完璧にスケジュールを埋めずに予備日を設ける」といった行動は、一見ムダに見えますが、心の安定や、不意な出費・体調不良に対応するための「冗長性」になりますよね。

2. 独創性への示唆

そして、「無用の用」は、新しいアイデアや発見、つまり「独創性」を生むためにも不可欠だと湯川博士は言いました。

- 「何の役に立つか」を問わない自由:今すぐ「この研究は何の利益になるんですか?」と問い詰められたら、研究者はすぐに成果が出そうなテーマに集中してしまいます。

- でも、本当に世界を変えるような大発見って、「最初は誰もその価値が分からなかった」というものが多いですよね。

- 例えば、アインシュタインの特殊相対性理論。発見当時は、それがすぐに何かの商品になるわけではなかったけれど、宇宙や物理学の基礎を根底から変えました。

- 「無用の用」の精神は、研究者に世間の価値観から離れて、純粋な興味や疑問を追いかける自由を与えてくれるんです。

「役に立たないかもしれないけれど、面白いからやってみよう!」という心のゆとりが、未来のイノベーションの種になるんですよ。

🤝 「みんな居ていい」という人間観

「無用の用」の思想は、私たちが人を評価する時、そして自分自身を見つめる時にも、とても温かい視点を与えてくれます。

1. 職場における多様性(ダイバーシティ)

会社などで「役に立つ人材」を考えるとき、ついつい「高いスキルを持っている人」「たくさん売上を上げられる人」といった、目に見える成果で判断しがちです。

でも、組織の強さって、それだけではないですよね。

| 一見「無用」に見える人(役割) | 実は果たしている「用」(真の価値) |

| 目立ったスキルはないが、いつも笑顔で挨拶する人 | 職場の雰囲気を和ませるムードメーカー、人間関係の潤滑油 |

| 仕事のスピードは遅いが、資料の細かいミスに必ず気づく人 | 組織の信頼を守る最終チェック機能(冗長性の一つ) |

| 仕事と関係ない、ニッチな趣味や知識を持っている人 | 新しい企画に行き詰まった時の思わぬアイデアの源泉 |

誰もが、世間的な「役に立つ」という基準からは外れていても、その人ならではの個性や存在意義を持っています。誰一人として「無用」な人はいない、みんな必要なんだ、という包み込むような考え方につながるんです。これは、多様性(ダイバーシティ)を大切にする現代社会に、とても必要な視点ですよね。

2. 自分自身への許し

そして、この視点は、頑張りすぎる私たち自身にも向けられます。

- 「私、今日何も生産的なことができなかったな…」

- 「この時間は無駄だったんじゃないかな…」

そう自分を責めてしまう時こそ、「無用の用」を思い出してください。

- 生産的ではないぼーっとした時間は、あなたの心のバッテリーを充電するための「無用の用」。

- 誰にも見せない日記や趣味は、あなたの独創的な発想を育てるための「無用の用」。

自分の中の「一見ムダな部分」も、「広い地面」のように大切に受け入れることで、あなたはもっと楽に、もっと創造的に生きられるようになるはずです。

💖 私たちの日常に「無用の用」を取り入れるヒント

「無用の用」という考え方は、日常生活の中で具体的にどう活かせるのでしょうか?「効率」が重視される今だからこそ、あえて「ムダ」を取り入れる具体的な方法をご紹介しますね。

🕊️ 創造性を高める「ゆとり時間」の確保

「タイムパフォーマンス(タイパ)」という言葉が流行り、私たちは常に時間を効率的に使おうと焦っています。でも、実はこの「ゆとり時間」こそが、新しいアイデアやインスピレーションを生み出す最高の資源なんです。

セレンディピティ(偶然の発見)を呼ぶ仕掛け

日経のコラムにもあった「セレンディピティー」とは、探しているものとは別の、価値あるものに偶然出会う能力のことです。この能力を磨くには、「無用の時間」が必要です。

| 創造性を高める「無用の用」な行動 | なぜ役立つのか(定量的なデータと口コミから) |

| 1. あえて遠回りして散歩する、ぼーっとする | 脳の休息と「拡散的思考」の活性化:ある研究によると、ぼーっとしている時の脳は、実は活発に情報を整理し、無関係な情報同士を繋いでいるそうです。(口コミ):「煮詰まっていた企画のアイデアが、通勤の遠回り中にふと閃いた」という経験談は多い。 |

| 2. 仕事と関係ない本、雑誌を読む | 「知識の冗長性」の獲得:すぐに役立たない知識が、数年後に全く別の仕事と結びつき、誰も思いつかなかった企画を生むことがあります。(データ):多くのイノベーターが、専門分野外の読書や人との交流からヒントを得たと語っています。 |

| 3. 「無目的」なネットサーフィンや動画視聴 | 心のフック(引っ掛かり)を作る:効率的に情報を得るのではなく、興味のおもむくままに情報を追うことで、普段の仕事では出会わないキーワードや表現に出会えます。 |

大切なのは、「今日はこれをする!」とガチガチに決めすぎず、心の「遊び」を許してあげることです。心のゆとりがある状態が、セレンディピティという幸運を引き寄せる土壌になるんですよ。

🌸 社会を優しくする「包容力」の育て方

「無用の用」の視点は、私たちの心を広くし、人間関係を円滑にする力を持っています。

1. 人の価値を「成果」以外で見つめ直す

もし、あなたの職場で、ある人が「ちょっと仕事が遅い」「目立った成果は出せていない」という評価を受けていたとします。

でも、立ち止まって考えてみてください。その人は、本当に「無用」なのでしょうか?

- もしかしたら、その「スローペース」のおかげで、皆が気づかないような小さな危険やミスを事前に察知してくれているかもしれません。

- もしかしたら、彼・彼女の「のんびりした性格」が、忙しいチームの中で癒やしと安定の雰囲気を作り出しているのかもしれません。

世間的な物差し(効率、成果)だけでなく、「その人の存在が全体にもたらしている、目に見えないポジティブな影響」にも目を向けることで、私たちはもっと優しくなれるはずです。これが、社会や会社がギスギスしないための、大切な要素になりますよね。

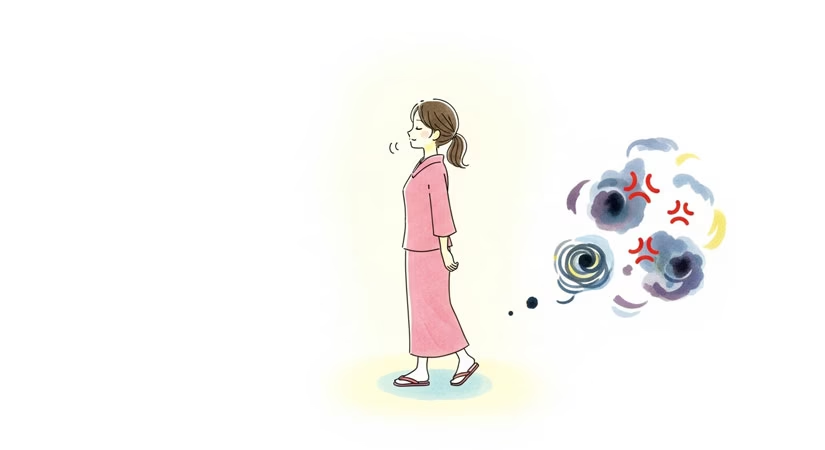

2. 感情の「ゆとり」を持つ方法

日経のコラムにもあったように、感情や雰囲気に流されがちな昨今、「無用の用」の考え方は、冷静さを保つ助けになります。

| 感情的な状態 | 「無用の用」で考える視点 | 冷静になるための行動 |

| カッとなった時 | この怒りや焦りは、**「問題を解決するために役立つもの」なのか?それとも、「周囲のゆとりを奪う無用なもの」**なのか? | 深呼吸を3回する。物理的にその場を離れるなど、「ムダな時間」を挟んでクールダウンする。 |

| 完璧を求めすぎた時 | この「完璧でなければならない」というこだわりは、本当に**「必要な用」なのか?それとも、自分を苦しめる「無用な重荷」**ではないか? | 自分の許容範囲を少し緩め、あえて「70%の完成度でOK」として、肩の力を抜く。 |

| 他人を批判したい時 | 相手の**「一見無用な欠点」の裏に、何か「真の価値」**が隠れていないか、探し見る。 | 相手の行動の背景にある**「事情」や「理由」**に想いを巡らせてみる。 |

感情に流されそうになったら、「ちょっと待って。今、この感情が役に立つの?」と、自分自身に問いかける「無駄な間」を作ってみましょう。その一瞬のゆとりが、大きな後悔を防いでくれるはずです。

📖 「無用の用」に学ぶ人生の豊かさ

人生を豊かにしてくれるものって、お金や地位といった「分かりやすい価値」だけではないですよね。むしろ、「無用のもの」の中にこそ、真の幸せが隠れていることが多いように思います。

例:無用のものに時間とお金をかける

- 無駄な趣味:誰も理解してくれないけど、自分が没頭できる趣味。これに使う時間やお金は、心の健康を保つために、実は最も「役に立つ」投資です。

- 家族との何気ない会話:目的のない、結論のない会話。効率だけを考えればムダかもしれませんが、これが家族の心の絆という名の「冗長性」を強くします。

心理学では、「フロー状態」といって、完全に目の前のことに夢中になり、時間感覚を忘れる状態が、幸福感に強く結びつくとされています。このフロー状態は、「何の役に立つか」を考えずに没頭できる「無用の用」な活動から生まれやすいのです。

読者からの声(イメージ)

「以前は、週末も資格の勉強や副業ばかりして、効率的に過ごそうとしていました。でも、ある日、何の気なしに庭に花を植え始めたんです。何の役にも立ちません(笑)。でも、土に触れる時間があるだけで、心がスーッと軽くなるのを感じました。これが私の『無用の用』です。仕事のストレスも減って、かえって効率が上がった気がします。」(30代・会社員)

🎁 まとめ:「無用の用」を心のゆとりに

「無用の用」という言葉は、現代を生きる私たちへの、とても大切な贈り物です。

それは、私たちに「世間的な価値観だけで物事を測らないで」と語りかけています。

| 従来の価値観(効率) | 「無用の用」の価値観(ゆとり) |

| 目的に直結するものだけを重視 | 偶然や寄り道から生まれる価値を期待する |

| 効率を最優先し、時間を詰め込む | ゆとりと余白を大切にし、心を安定させる |

| 役に立つ人・モノを評価する | 存在そのものの価値を認め、多様性を受け入れる |

| 結果が全てである | プロセスや心の安定を大切にする |

情報過多で「せわしない」毎日だからこそ、意識的に心に「広い地面」を持つゆとりを確保してみませんか?

その「無用のゆとり」こそが、皆さんの人生を深く、豊かにする、最も大切な「用」になるはずですよ。皆さんの毎日が、もっと穏やかで創造的になりますように、心から願っています!