2025年11月12日(水)朝刊春秋の要約と俳優・仲代達矢さんの魅力

この記事では、俳優・仲代達矢さんの訃報を受けて掲載された日経新聞のコラム「春秋」を起点とし、その偉大な足跡と、私たちが生き方として学べるエッセンスを分かりやすくお伝えします。

仲代さんの人生は、まさに「生きること=演じること」を体現したものであり、その強烈な情熱は、私たちに勇気と感動を与えてくれます。

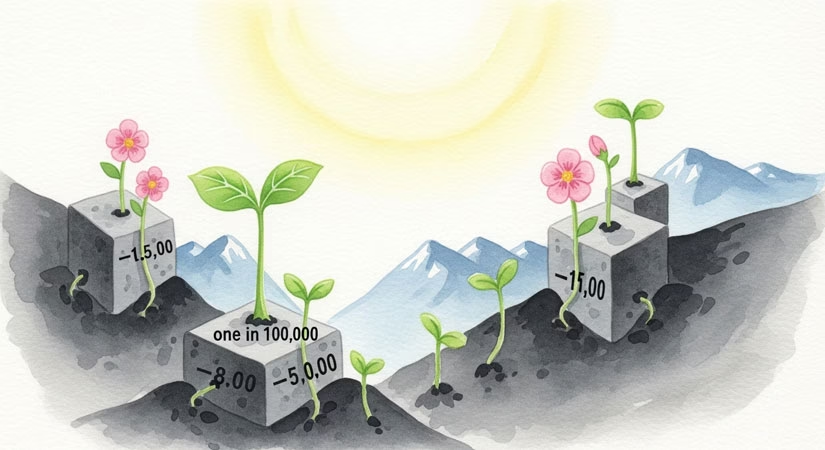

「トッププロになれるのは10万人に1人」。仲代達矢さんが俳優座養成所に入る際にかけられた言葉だという。人見知りで無口な19歳は、役者には向かぬと自分でも感じていた。だが負ければ食っていけない。貧しかった幼少の記憶もバネにひたすら稽古に打ち込んだ。

▼旧軍のリンチの場面で殴られ続け、顔が腫れ上がった「人間の條件(じょうけん)」。真剣で斬り合う刃音が響く「切腹」。黒澤明、小林正樹ら巨匠とのタッグは、多彩でリアルな名演を次々と生んだ。映画と演劇を両方こなし、映画人からは舞台俳優、演劇人からは映画俳優と冷ややかに呼ばれもしたが、自身は「役者」だと語っていた。

【情熱の原点】「10万人に1人」を乗り越えた壮絶な役者魂

仲代達矢さんの訃報に際し、多くの方が彼の人生や功績について知りたがっているでしょう。特に以下の3つのキーワードに沿って情報を整理することで、その偉大さを伝えるます。

| キーワード | 読者が知りたい主な情報 |

| 俳優座・無名塾 | 俳優としてのキャリアのスタート、後進の育成にかけた思い、俳優養成所の歴史や特徴 |

| 出演作品と巨匠たち | 代表作(特に記事中の作品)、黒澤明監督など名匠たちとの関係性、演技のリアリティの秘密 |

| 戦争体験と反戦の姿勢 | 幼少期の壮絶な体験、それが役者としての信念やメッセージにどう繋がったか、平和への願い |

この3つのテーマを中心に、仲代さんの情熱的な生き方を深く掘り下げていきます。

人見知りだった青年がプロの道を選んだ理由

仲代さんが俳優座養成所に入所した際、「トッププロになれるのは10万人に1人」という厳しい言葉をかけられたことは、記事の冒頭にも書かれています。この言葉は、私たちにとって「夢を追うことの厳しさ」を教えてくれますが、同時に仲代さんの「負けず嫌いの情熱」の原点を示しています。

仲代さんご自身、人見知りで無口な性格で、「役者には向かない」と感じていたそうです。

それでも、プロの道を選び、厳しい稽古に打ち込めたのはなぜでしょうか。それは「負ければ食っていけない」という強い危機感、そして「貧しかった幼少の記憶」という大きなバネがあったからです。

貧しさをバネに、ただひたすらに稽古に励む。これは、彼の人生が単なる「趣味」ではなく、「生きるための手段」であり、「使命」であったことを物語っています。

- 人見知りで無口: 役者には不向きと感じながらも、道を究めた

- 「負ければ食っていけない」: 壮絶な幼少期の記憶が、稽古への情熱の源に

- ひたむきな努力: 厳しい言葉を跳ね返すほどの、絶え間ない精進

夢を追う私たちにとって、仲代さんの姿勢は、才能だけでなく、生活をかけた「覚悟」こそがプロフェッショナルを生み出すのだと教えてくれます。

映画と演劇の境界を越えた「役者」という生き方

仲代さんは、生涯を通じて映画と演劇、両方の舞台に立ち続けました。

映画の世界では「舞台俳優」、演劇の世界では「映画俳優」と、時に冷ややかな目で見られることもあったとコラムにありますが、彼自身は常に「役者」であることを貫きました。

この「役者」という言葉には、「特定の枠に囚われず、与えられた場で命を吹き込むこと」への強い自負が込められています。

彼のリアリティへのこだわり

記事にもある通り、『人間の條件(じょうけん)』では旧軍のリンチの場面で殴られ続け、顔が腫れ上がるほど。また、『切腹』では真剣で斬り合う緊迫した演技。

こうした壮絶な役作りは、単なる「演技」ではなく、役の人生を自らの身体を通して追体験する、魂を削るような作業だったことが伝わってきます。

| 監督とのタッグ | 代表的なリアリティ | 仲代さんが大切にしたこと |

| 黒澤明監督、小林正樹監督ら巨匠 | 殴打され顔が腫れ上がる演技、真剣での斬り合い | 役の人生を生きる「覚悟」と「ひたむきさ」 |

多様性とリアルさの追求

巨匠たちとのタッグは、彼の多彩な才能を開花させました。彼が生み出した名演は、観客に強烈な印象を与え、私たちが「人間とは何か」を深く考えさせるものでした。

【平和への願い】壮絶な戦争体験が育んだ仲代さんの反戦の姿勢

仲代さんの人生を語る上で、決して避けて通れないのが、コラムにも詳細に記されている、第二次世界大戦末期の壮絶な体験です。この経験こそが、彼の演者としての魂、そして人間としての信念の土台を築きました。

12歳の仲代さんが目撃した戦争の「絶対悪」

コラムに書かれている空襲のエピソードは、あまりにも胸が締め付けられるものです。

東京が焼き尽くされた大戦末期は12歳。空襲で近所の少女の手を引いて逃げ惑ううち、ふとその手が軽くなる。少女は腕だけになっていた。供養もできず、後々夢にみた。

この凄惨な体験は、単なる悲しい記憶ではなく、彼の心に一生消えない傷と、戦争に対する「絶対に許せない」という強い憤りを刻みつけました。

- 戦争の非情さ: 逃げ惑う最中、隣の少女を失うという悲劇

- 消えない記憶: 供養もできず、後々まで夢に見たという精神的な苦しみ

- 反戦の信念: この体験が、彼の作品選びやメッセージに深く影響

彼は生涯を通じて、戦争の「始めるスイッチはいくらでもある。なのに始めたらやめられない。絶対にやってはいけない」と指弾し続けました。

役者の使命として伝える「平和」のメッセージ

仲代さんの出演作品には、戦争の理不尽さや人間の心の闇を描いたものが多くあります。これは、彼にとって演技が、単なる表現活動ではなく、自身の体験を通して得た「平和へのメッセージ」を伝える媒体であったことを示しています。

私たちが彼の作品を通して学ぶべきは、戦争の悲惨さだけでなく、平和な日常がいかに尊いものか、そして平和を守るために何をすべきか、ということです。

【後進育成】第二のふるさと・能登で続けた「無名塾」の情熱

仲代達矢さんの功績は、ご自身の名演だけに留まりません。彼が主宰した俳優養成所「無名塾」を通じて、多くの優れた俳優を育て上げたことも、日本の演劇界における大きな足跡です。

無名塾とは?40年にわたる能登での合宿

コラムにも登場する「無名塾」は、才能を見出し、厳しく育てることで知られています。特に有名なのが、第二のふるさとと仲代さんが呼んだ能登での合宿です。

- 創設: 仲代達矢さんが主宰した俳優養成所

- 能登合宿: 今年で40年を迎えた、厳しい稽古を通じた人間教育の場

- 第二のふるさと: 能登の地を深く愛し、そこで演劇の根っこを育んだ

この能登での活動は、自然の中で共同生活を送ることで、人間力を高め、役者としての土台を築くことを目的としていました。

被災した能登への「心寄せ」と役者の魂

能登は今年、大きな地震に見舞われました。仲代さんは、第二のふるさとの被災に胸を痛め、演劇を通じて心を寄せたといいます。そして、亡くなる直前にも、当地で舞台に立たれたそうです。

これは、彼にとって「演じること」が、単にセリフを言うことではなく、「人々の心に寄り添い、力を与えること」であった証です。

| 出来事 | 仲代さんの行動 | 込められた想い |

| 能登での被災 | 演劇を通じた「心寄せ」 | 芸術の力で、人々を励まし、癒すこと |

| 亡くなる直前の舞台 | 能登の地で舞台に立つ | 「演じることは生きること」という強い信念の体現 |

仲代さんの言葉に学ぶ「生きる情熱」の炎

コラムの結びには、仲代さんの自伝の言葉が引用されています。

「私にとって、演じることは生きることですから」

92歳という生涯を、まさにこの言葉通りに駆け抜けた仲代さん。

私たちは、彼のこの「生きること=演じること」という強いメッセージから、自分の仕事や日常にも、同じような情熱を持って向き合うことの大切さを学ぶことができます。

彼の情熱的な生涯は、私たちに「何を生きがいとして、どう人生を演じるか」という、最も大切な問いを投げかけているのです。

【私たちへの教訓】仲代達矢さんの生き方から日常に取り入れたい3つのエッセンス

偉大な俳優の人生は、私たちの日常にもたくさんのヒントを与えてくれます。特に、仲代さんの壮絶な人生から、私たちが学び、取り入れるべき3つのエッセンスをまとめてみました。

1. 困難を「バネ」に変える力

仲代さんは、貧しさや「10万人に1人」という厳しい現実を、ひたすら稽古に打ち込む「バネ」に変えました。

私たちにも、仕事の失敗や人間関係の悩みなど、さまざまな困難があります。しかし、それを「もうダメだ」と諦めるのではなく、「次は絶対に成功する」というエネルギーに変えることができます。

- 言い換え: 悩みや困難を「成長のための燃料」と捉え直してみましょう。

- 行動のヒント: 失敗から学んだことを具体的な改善策としてメモに残す習慣をつける。

2. 自分の枠を決めつけない「役者」の姿勢

映画人から「舞台俳優」、演劇人から「映画俳優」と呼ばれながらも、「役者」であることにこだわった仲代さん。

これは、私たちも「営業だから」「主婦だから」といった世間や自分自身が作った枠に囚われず、自分の可能性を信じることの大切さを教えてくれます。

- 言い換え: 自分の肩書きや役割に固執せず、どんな場所でも「自分」を表現することを目指す。

- 行動のヒント: 今までやったことのない分野の勉強や趣味に挑戦し、新しい自分を発見する。

3. 生きる目的を情熱を持って見つける

「演じることは生きること」という言葉は、仲代さんが自分の人生の目的を明確にし、それに対して最大限の情熱を注ぎ続けた証です。

私たちの「生きること」も、仕事、子育て、社会貢献など、何かしらの「演じること(表現すること)」とイコールであるはずです。

- 言い換え: 自分が最も情熱を注げるものは何か、それを見つけ出し、大切にすること。

- 行動のヒント: 自分が心から楽しい、やりがいを感じる活動をリストアップし、それに割く時間を増やす。

まとめ:92年の生涯が私たちに残した偉大な教訓

仲代達矢さんの92年の生涯は、才能だけではなく、壮絶なまでの努力、強靭な精神力、そして平和への強い願いによって築かれました。

「演じることは生きること」という彼の言葉は、私たち一人ひとりの人生に対する熱いエールです。

困難に直面したとき、迷ったとき、彼の「役者魂」を思い出し、自分の人生という舞台を、情熱を持って演じきることの大切さを、改めて心に刻みましょう。

仲代さんの魂が愛した能登を応援しませんか?

仲代さんが「第二のふるさと」と呼び、生涯にわたり情熱を注ぎ続けた能登の地。 今年の震災で心に大きな痛みを感じながらも、彼は演劇を通じて、被災された方々へ心を寄せ続けました。

私たちも、仲代さんのこの熱い想いに続きたいですよね。

能登の復興を応援する方法は、現地へ行くことだけではありません。

仲代さんが愛した「第二のふるさと」の味を楽しむこと、そのものが被災地支援に繋がります。

頑張り続ける能登の生産者が、手間ひまかけて作り上げたお酒や、豊かな海の幸。食卓に取り入れることで、遠く離れていても、私たちは彼らの生活を支えることができます。

ぜひ、心に響いた仲代さんの情熱を、美味しい「応援」に変えてみませんか。