日本経済新聞 2025年11月22日(土)朝刊春秋の要約と信頼回復への道

皆さん、こんにちは。

毎日のニュース、なんとなく聞き流していませんか?

今日は、私たちの暮らしに直結する「電気」と、それを届ける企業の「責任」について、少し立ち止まって考えてみたいと思います。

今朝の日本経済新聞のコラム「春秋」が取り上げたのは、過去の痛ましい記憶と、昨日動いた大きなニュースについてでした。

過去の水俣病の悲劇と、現代の原発再稼働問題。

この二つには、実は「信頼」というキーワードでつながる深い共通点があるのです。

記事の内容をわかりやすく紐解きながら、私たちがこれからどう向き合っていくべきか、女性ならではの生活者の視点でまとめてみました。

光をもたらした「神様」と、その後の悲劇

まずは、コラムで紹介されている過去のエピソードから見ていきましょう。

水俣病で知られる企業「チッソ」が、かつて地域にとってどのような存在だったのか、石牟礼道子さんの言葉を通して語られています。

記事の引用(冒頭部分)

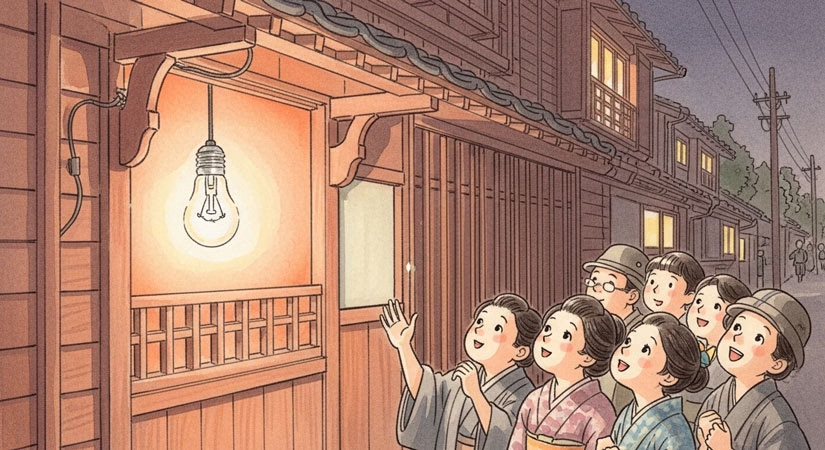

水俣病を引き起こしたチッソは明治末の創業以来、工場の電力確保などで南九州各地に発電所を設けた。あわせて近隣の町々へも電線を引いた。電気が来た日の驚きを石牟礼道子さんが振り返っている。小さな裸電球がきらめく。「世の中が変わったような感じでした」

▼町に光をもたらしたチッソは神様だったと石牟礼さんはいう。水俣では単に「会社」といえば同社を指し、工場の煙突が増えてゆくのを皆が誇りにした。その会社はしかし、化学事業の拡大とともに住民が想像もしなかった裏切りを働くことになる。垂れ流されたメチル水銀は人々の神経を蝕(むしば)み、平穏な日々を断ち切った。

文明の光がもたらした感動と影

想像してみてください。まだ夜が暗かった時代に、スイッチひとつでパッと明かりがつく。

当時の人々にとって、チッソが引いてくれた電気は、まさに「魔法」であり「希望」そのものでした。

「世の中が変わったような感じ」

石牟礼さんが振り返るこの言葉には、新しい時代へのワクワクするような期待が込められています。地域の人々は会社を誇りに思い、煙突が増えることを豊かさの象徴として喜んでいました。

しかし、その信頼は最も残酷な形で裏切られることになります。

生活を便利にしてくれたはずの工場から流された排水が、人々の健康を奪い、穏やかな日常を壊してしまったのです。

歴史は繰り返すのか? 水俣と福島の共通点

このコラムが今日この話題を取り上げたのには、深い理由があります。

それは、かつての水俣の構図が、私たちの記憶に新しい「あの事故」と重なるからです。

信じていたものに裏切られるトラウマ

水俣の人々が抱えた「会社を信じていたのに」という心の傷。

これは、2011年の東日本大震災で、福島第一原発の事故を経験した私たちが感じた衝撃と似ています。

「電気は安全に供給されているはず」

「大きな企業だから大丈夫なはず」

そう信じて生活の基盤を預けていた相手が、ひとたび事故を起こすと、その信頼は恐怖へと変わります。

石牟礼道子さんは震災後、この「構造の類似性」について語っていたそうです。

巨大な技術や企業を過信することの危うさを、歴史は私たちに警告しています。

14年の時を経て動く時計の針

そして今、福島の事故から14年が経ち、事態は新しい局面を迎えました。

昨日、新潟県の花角知事が「柏崎刈羽原発(かしわざきかりわげんぱつ)」の再稼働を容認すると表明したのです。

これは、事故を起こした東京電力が、再び原発を動かすための事実上の「ゴーサイン」が出たことを意味します。

エネルギー政策において、非常に大きな前進であると同時に、多くの県民、そして国民が複雑な思いを抱いている瞬間でもあります。

なぜ今、再稼働が必要とされているのか

「また原発を動かすなんて怖い」と感じる方も多いでしょう。

一方で、現実的な問題としてエネルギーの確保が急務であることも事実です。

ここで、再稼働が議論される背景にある事情を整理しておきましょう。

私たちの暮らしを守るエネルギー事情

- 電気代の高騰対策最近、電気代の請求書を見てため息をつくことはありませんか? 日本はエネルギー資源のほとんどを輸入に頼っています。世界情勢が不安定な中、安定して安価な電力を確保することは、家計や経済を守るために重要視されています。

- 脱炭素社会への要請地球温暖化を防ぐため、CO2を出さない発電方法が必要です。太陽光や風力も増えていますが、天候に左右されないベースの電源として、原子力の活用が世界的にも見直されています。

これらは「理にかなった選択」と言えます。しかし、それはあくまで「安全が確保されていること」が大前提です。

一番大切なのは「心の通った信頼関係」

再稼働に向けて手続きは進んでいますが、コラムは重要な警告を発しています。

それは、技術的な安全対策と同じくらい、あるいはそれ以上に大切な「信頼」の問題です。

「人間は信用が一番」という言葉の重み

石牟礼道子さんが遺した「人間は信用が一番」という言葉。

これは企業と地域の関係にもそのまま当てはまります。

新潟県知事は会見で、「国や東電の対策が県民に伝わっていない」と指摘しました。

これは非常に重い言葉です。

いくら「防潮堤を高くしました」「設備を新しくしました」と説明されても、そこに住む人々の不安な心に届いていなければ、それは本当の意味での安全対策とは言えません。

東電に課せられた重い宿題

東京電力には、過去の事故という消せない事実があります。

その失われた信頼を取り戻すのは、並大抵のことではありません。

ただ設備を直すだけでなく、以下のような姿勢が厳しく問われています。

- 都合の悪い情報も包み隠さず公開すること

- 住民の「怖い」「不安だ」という感情を否定せず、寄り添い続けること

- 「もう大丈夫」と驕らず、常にリスクと向き合う謙虚さを持つこと

私たちがこれから見つめるべき未来

今日の記事を読んで、私は改めて「便利さの裏側にある責任」について考えさせられました。

スイッチを押せば電気がつく。それは当たり前のことではなく、誰かの仕事や、地域のリスク負担の上に成り立っています。

決して忘れてはいけないこと

再稼働という大きな一歩を踏み出す今だからこそ、私たちは水俣の苦しみと、福島の教訓を、もう一度心に刻む必要があります。

「経済のためなら多少のリスクは仕方ない」

そんな風に、誰かの平穏な日々を切り捨てるような考え方は、もう終わりにしなければなりません。

本当の正念場はこれからです。

国や企業が、本当に住民の命を第一に考えているのか。

約束は守られるのか。

私たち一人ひとりが、厳しいけれど温かい目で見守り続けることが、次の悲劇を防ぐ抑止力になるはずです。

まとめ:明るい光が、優しい光であるために

電気は、私たちの生活を温め、夜を照らす大切なものです。

かつて石牟礼さんが見た「きらめく裸電球」が、純粋な喜びの記憶であったように、これからのエネルギーも、人々の笑顔を照らすものであってほしいと願います。

不安なニュースも多いですが、知ることで変わる未来があります。

まずは家庭の中で、「電気のこと」「安全のこと」を少し話題にしてみる。

そんな小さな一歩から、社会全体の意識が変わっていくのかもしれません。

今日の春秋は、そんな大切なことを静かに、けれど力強く語りかけていました。

ここまで、少し真面目なお話を読んでいただきありがとうございました。 最後に、ちょっとだけ日常の話に戻りますね。

私たちが毎日使う電気。スーパーで野菜の産地を選ぶように、電力会社も「自分好み」に選べるって、意外と忘れがちですよね。 「へぇ、今はこんなプランがあるんだ」「今の使用量だと、こっちの方がお得かも?」 そんなふうに、カタログを眺める感覚で比較サイトを覗いてみるだけでも面白いものです。

もし「そろそろ見直してみようかな」と思ったら、どんな選択肢があるのか、チラッと覗いてみてくださいね。

電気の見直し、お安くお得にしたいという場合は一度みてくださいね