日本経済新聞 2025年11月18日月曜日朝刊春秋の要約と原発を巡る地域との信頼関係

東日本大震災に襲われる前のこと。福島県知事として原発に物申す存在だった佐藤栄佐久は国や東京電力に煙たがられた。その原発観はこうである。「原発は地域住民にとって信用したいものだ。しかし、その信頼関係は細い糸で結ばれている」(「福島原発の真実」)

▼福島では細い糸を太く紡ぐことはかなわず、やがて震災が断ち切った。新潟でも太いとはいえない。柏崎刈羽原発の再稼働に関する県民意識調査では、東電への厳しい見方が目立つ。安全対策は原子力規制委も評価している。だが、それが理解されて信頼感に変わるには時間がかかる。新潟県の花角英世知事もそう認める。 (有料版日経新聞より引用)

原発と地域社会の信頼関係を考えるきっかけとして

日経新聞のコラム「春秋」は、福島県知事だった佐藤栄佐久氏の「原発は地域住民にとって信用したいものだ。しかし、その信頼関係は細い糸で結ばれている」という言葉を引用しています。これは、原発という巨大な施設と、そこで暮らす人々の間に存在する、とてもデリケートで壊れやすい信頼について語っています。

福島の経験を経て、この「細い糸」がどれほど重要で、一度切れてしまうと修復が難しいかを私たちは知りました。この記事では、このコラムをきっかけに、今また再稼働が話題になっている新潟県の柏崎刈羽原発の状況を交えながら、どうすれば地域住民と電力会社、そして国との間に、安心して暮らせるための信頼関係を築けるのかを、一緒に考えていきたいと思います。

「細い糸」で結ばれた信頼とは?福島の経験と新潟の現状

福島が教えてくれた「細い糸」の重み

原発事故が起こる前、福島の方々にとって、原発は地域経済を支える大切な存在でした。しかし、それは同時に、万が一のことがあれば生活を一変させてしまうという大きな不安も抱えていたはずです。佐藤元知事の言葉は、この「経済的な恩恵」と「潜在的な危険」の間で揺れる住民の気持ちを、たった一本の「細い糸」に例えています。

大震災によってこの糸は断ち切られ、私たちはその結果として、多くのものが失われる悲しみを経験しました。信頼とは、電力会社や国が「安全です」と言うだけでなく、住民一人ひとりの心の中に「本当に大丈夫だ」という確信が生まれて、初めて成立するものです。

新潟・柏崎刈羽原発で今も続く不安

コラムにもあるように、細い糸は新潟県にも存在します。

現在、再稼働が議論されている柏崎刈羽原発の地元である新潟県民の皆さんの中には、電力会社である東京電力(東電)に対して、厳しい見方を持つ方が少なくありません。

- 県民意識調査の結果: 再稼働への懸念や、東電への不信感が根強く残っていることが示されています。

- 安全対策の評価: 原子力規制委員会は安全対策を評価していますが、住民がそれを「理解」し「信頼」へと変えるには、長い時間が必要です。

- 知事の認識: 新潟県の花角知事も、信頼回復には時間がかかることを認めています。

安全対策が物理的に完璧であっても、人の心が納得しなければ信頼は生まれません。特に、福島の事故を起こした東電に対しては、その信頼回復の道のりは、より一層、長く険しいものになっていると言えるでしょう。

地域のつながりから生まれる共感と支え合い

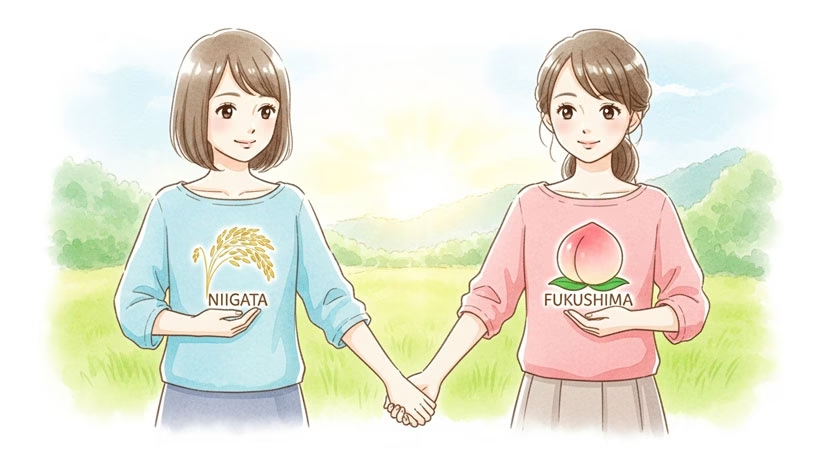

新潟と福島を結ぶ深い交流

コラムで触れられているように、新潟と福島は地理的にも文化的にも、非常に深いつながりがあります。

| 項目 | 内容 | 意味合い |

| 地元紙 | 新潟の多くの図書館が、福島の地元紙(福島民報、福島民友)を置いている。 | 福島の現状や復興への関心が高く、情報を共有したいという思い。 |

| 東電の展示 | 柏崎刈羽原発近くの東電施設で、福島の復興と廃炉の取り組みを展示。 | 柏崎刈羽の再稼働の収益が、福島の復興を支えるというメッセージ。 |

これは単なる情報共有以上の、「お互いの痛みを分かち合い、支え合いたい」という温かい共感の表れではないでしょうか。

共感の力:「ドナルド・キーン氏の例に学ぶ」

記事には、日本文学を世界に広めたドナルド・キーン氏のエピソードが紹介されています。彼は震災後の被災者の姿に深く共感し、「涙が湧き、いとしさ、愛情で胸いっぱい。この人々と共に生きたい」と感じ、帰化を決意しました。

キーン氏の行動は、言語や国籍を超えた深い共感が、人を動かし、困難な状況を乗り越える力になることを示しています。

原発という、時に地域を分断しかねないテーマであっても、新潟と福島、そして原発と共存する地域同士が、「同じ経験を持つ仲間」として通い合う思いを持つことができれば、信頼の「細い糸」をより強固なものへと変えることができるかもしれません。

「信頼」を「安心」に変えるために私たちができること

1. 透明性と継続的な対話の重要性

「細い糸」を「太い絆」にするためには、電力会社や国による継続的で、隠し立てのない対話が不可欠です。

- 専門用語の言い換え: 難しい専門用語(例えば「シビアアクシデント対策」など)を、日常の言葉や例え話に置き換えて、誰もが理解できるレベルで説明する努力が必要です。

- 住民の「不安」を聞き出す場: 一方的な説明会ではなく、住民が抱える漠然とした不安や疑問を、時間をかけて、丁寧に聞き出す場を設けることが大切です。

- 情報の即時公開: トラブルや事故につながりかねない事象が発生した際、すぐに、ありのままの情報を公開する誠実さが、信頼回復の第一歩です。

2. 「安全対策」を「安心」に変える具体的な工夫

原子力規制委員会が安全性を評価しても、住民が「安心」できないのは、その評価が「自分事」として捉えられていないからです。

| 課題 | 必要な工夫(女性目線で) | 例示 |

| 避難計画の具体性 | 災害時の「自分の家族」を守るための、具体的で実行可能な計画の共有。 | 小さな子供を連れた避難、高齢者やペットをどうするかなど、家族単位でシミュレーションできる情報提供。 |

| 訓練への参加促進 | 形式的な訓練ではなく、住民が積極的に参加したくなるような、身近な訓練の実施。 | 学校や地域のお祭りなどと連動させ、楽しく、真剣に取り組める工夫。 |

| 現場の「見える化」 | 働いている人の顔が見える、人間味のある情報発信。 | 現場で働くお父さん、お母さんたちの安全への取り組みを、親しみやすい動画やニュースレターで紹介する。 |

3. 住民による「共感」の輪を広げる

信頼は、電力会社から一方的に与えられるものではありません。住民同士が交流し、お互いの意見を聞き合うことも大切です。

- 地域間交流: 新潟と福島のように、原発立地地域同士が定期的に交流し、経験や教訓を共有する機会を増やす。

- 住民の「声」を届ける: 住民の意見を、電力会社や国に届けるための、中立的な第三者機関の役割を強化する。

「原発と暮らす土地だからこそ通い合う思いがあるのではないか」というコラムの問いかけは、私たち住民一人ひとりの心にも向けられています。不安を分かち合い、共感で包み込むことで、初めて「信頼の細い糸」が「地域の絆」という太い綱になるのではないでしょうか。

原発立地地域に暮らす女性として考える未来

原発の再稼働は、経済やエネルギーの安定にとって重要なテーマかもしれません。しかし、私たち女性の目線から見ると、それは何よりも「子供たちの未来」と「家族の安全」に直結する、最も大切な問題です。

私たちは、震災の経験を教訓として、単に「安全対策は万全だ」という言葉を鵜呑みにするのではなく、その安全が本当に私たちの心に「安心」をもたらすのかを、常に問い続けるべきです。

「信頼の細い糸を深い共感で包み込む」というコラムの結びの言葉のように、地域で暮らす人々の温かい気持ちと、電力会社や国の誠実な努力が一つになってこそ、初めて、私たちは原発という存在と共に、心穏やかに暮らせる未来へと進めるのだと思います。

まとめ:読者の方へのメッセージ

原発を巡る問題は、とても複雑で、答えを出すのが難しいテーマです。しかし、日経新聞のコラムが教えてくれたように、その根底にあるのは「信頼」という、とても人間的な感情です。

この記事が、あなたの住む地域と、原発という存在との関係性、そして大切な家族や故郷の未来について、考えるきっかけになれば嬉しいです。

お選びいただいたのは、福島県伊達市に位置する「佐藤さんちのりんご園」さんの【サンふじ・王林の旬のりんご詰め合わせ】ですね。

この記事のテーマである「福島と新潟の交わり」「復興への共感と応援」にぴったり合う、心温まるストーリーを持つ素晴らしい返礼品です。

以下の導入文案をご活用ください。

🍎 食べることで応援を! 福島県伊達市からの温かい贈り物(ふるさと納税)

この記事では、福島と新潟の深い絆や、原発と共存する地域への「共感」の大切さについて語ってきました。

私たちにできる応援の一つに、ふるさと納税を通じて、被災地やその周辺地域の生産者さんを支えるという方法があります。

今回ご紹介するのは、日当たりの良い園地で、愛情たっぷりに育てられた福島県伊達市の農家さんからの特別な返礼品です。

\ 未来への希望が詰まった旬の味! /

[福島県伊達市] 「佐藤さんちのりんご園」の サンふじ・王林 旬のりんご詰め合わせ

このりんごは、厳しい状況を乗り越えて、品質と安全性を徹底的に管理し、丹精込めて作られています。生産者さんの「美味しいものを届けたい」という熱い思いと、地域を支えようとする力が、このりんご一つ一つに詰まっています。

一口食べれば、福島の大地が育んだ豊かな恵みと、生産者さんの真摯な思いが伝わってくるはずです。あなたの寄付が、この地域の明るい未来へと繋がる「太い絆」を紡ぐ力になります。ぜひ、ご家族や大切な方と、この旬の味を分かち合ってください。

![[商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。] [商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。]](https://hbb.afl.rakuten.co.jp/hgb/4e48c43b.1b368a2f.4e48c43c.e13bd676/?me_id=1361473&item_id=10000717&pc=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_mall%2Ff072133-date%2Fcabinet%2Ff20c-0400-0599%2Fr_f20c_587_1.jpg%3F_ex%3D400x400&s=400x400&t=picttext)